Contexte, motivations :

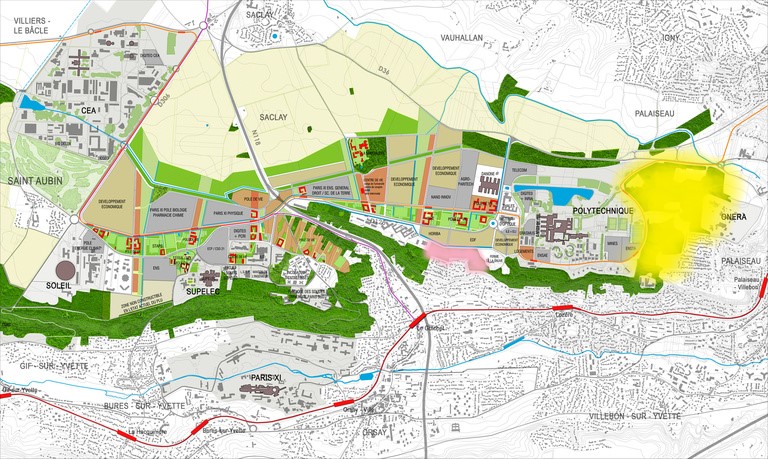

Expansion récente des écoles, laboratoires voire entreprises, le plateau de Saclay est devenu un territoire très hermétique à son rapport avec la nature. Aujourd’hui, en regardant un plan, on aurait l’impression que les forêts, présentes sur Saclay, viennent juste faire tampon entre deux zones, deux espaces, deux villes ou deux campus. On en viendrait même à penser que la forêt n’est qu’un espace de transition, qui semble être posé là, sans trop savoir pourquoi. Depuis 2008 le paysage s’est urbanisé, aujourd’hui les espaces de natures et les constructions de béton se côtoient dans ce milieu rempli de contrastes. Notre étude a été motivée par ce besoin de revenir à des espaces naturels sensibles, tout en se demandant leurs rôles sur le plateau : espace de transition, entre-deux, ou bien lieu à côté, en dehors ? Est-ce un lieu de respiration pour tous·tes ? Quel rôle prennent-ils dans le quotidien des usager·es ?

Premières expériences sensibles du territoire :

“The General Theory of Walkability explains how, to be favored, a walk has to satisfy four main conditions: it must be useful, safe, comfortable, and interesting.”

- SPECK Jeff, 2012, Walkable City: How Downtown Can Save America, One Step at a Time, Nova York: North Point Press

Notre premier tour sur le terrain du plateau de Palaiseau (Inès, Emile) a été une exploration de la forêt la plus proche de Télécom Paris : le bois de la Troche. On rend compte dans la suite de l’expérience vécue.

On s’engage dans les chemins goudronnés, puis on se décide à prendre un sentier de traverse, en dehors de la passerelle. Inès prend une bûche de bois mort pour un ragondin.

Le chemin est boueux, on souligne l’ironie de nos tenues dans cette situation : nous avons l’air de parisien·nes à la campagne. On choisit des chemins de moins en moins praticables, qui nécessitent de contourner, d’enjamber, de se baisser. Tout du long, notre discussion porte sur les bruits, les plantes, les odeurs, notre envie de mieux connaître ces forêts.

Des maisons surgissent à travers les branches, la voie se libère, on est à l’orée du bois. On est surpris, la parcelle de la Troche est petite, très vite traversée. En longeant l’orée, le sol est tapissé de glands, bogues, châtaignes. On prend des photos, on en ramasse. Des feuilles rouges décorent le paysage, on commente les fameuses baies que personne n’ose manger.

On s’engage de nouveau dans la forêt, et découvre la carrière de la Troche. Des grands rocs sur un tapis de sable, avec quelques sculptures, des symboles avec des couleurs vives. On escalade sur le côté, en mauvaise tenue. On a alors accès à un nouveau point de vue sur la carrière, une mer de rochers, on distingue les mousquetons, on réalise que c’est un lieu d’escalade en plein air. Par une pente escarpée, on rejoint un autre sentier plus haut.

Là-haut, le bois paraît plus occupé. il y a un panneau, des barrières, des pneus dans le sol. On saute sur les pneus comme dans Donkey Kong. On tombe sur des masses impressionnantes de champignons. Il est temps de rentrer. On rentre avec 8 châtaignes et un gland qui a commencé à germer.

“[La marche] introduit à la sensation du monde, elle en est une expérience pleine laissant à l’homme l’initiative. Elle ne privilégie pas le seul regard à la différence du train, de la voiture qui instruisent la passivité du corps et l’éloignement du monde.”

- LE BRETON David, 2001, Chemins de Traverse : Eloge de la Marche, Quaderni, pp 5-16

En parallèle un autre chemin a été exploré (Tania). Émile et Inès étaient partis à droite, pour voir plus de paysages j’ai choisi d’aller à gauche. Je suis d’abord passé devant la ferme de la Vauve avant de longer le bois par un petit sentier boueux. À ma droite, un mur d’arbres. Des branches qui se tordent à m’en barrer le passage à la manière des films de mon enfance. Certaines ressemblent à de longues mains. À ma gauche, un chantier. Je ne sais pas vraiment de quoi. Sans doute des locaux, une extension d’école ou bien une énième habitation étudiante. Les bruits des deux côtés se parasitent. Entre les oiseaux et les voitures, mes pas sur les feuilles et les marteau-piqueurs. Justine me fait remarquer qu’avec Léa nous avons nous aussi l’air de Parisiennes à la campagne. En témoignent nos trench et nos chaussures inadéquates aux sols que nous foulons. Au fur et à mesure que nous suivons le chemin, nous nous enfonçons peu à peu dans le bois.

Sur le chemin je ramasse des feuilles pour en faire un herbier et une botte de châtaignes, une petite collection souvenir de cette promenade. Mais ce qui me frappe le plus ce sont les détails que je rencontre en laissant traîner mon regard tantôt sur des champignons, tantôt sur des arbres.

Le sol m’amuse, il est tapissé de glands.

En fond nous n’entendons plus ni les voitures, ni les travaux ni les avions. On s’arrête régulièrement pour écouter les oiseaux, parfois nous marchons même sans discuter afin de savourer les sons paisibles de ce bois.

“La flânerie paraît un anachronisme dans le monde où règne l’homme pressé. Jouissance du temps, des lieux, elle est un chemin de traverse dans la modernité.”

- LE BRETON David, 2001, Chemins de Traverse : Eloge de la Marche, Quaderni, pp 5-16

Quelques jours plus tard, Emile emprunte la passerelle le soir même pour aller à la gare du Guichet, et découvre ✨le chemin✨. Il décide de reprendre ce trajet pour venir en cours deux jours plus tard, casque sur les oreilles, et tombe dans l’eau dans la précipitation.

“Un sentiment d’abandon et de monstruosité s’est emparé de moi. Je me suis senti comme une créature des marais, c’est comme si la nature s’était emparée de moi”

- LELIEVRE Emile, entretien du 18/10/24

Ces trois premières expériences personnelles mettent en valeur la variété des expériences sensibles possibles selon les modalités du trajet, dans un même espace : la première se fait dans une posture d’exploration active, la deuxième est motivée par la flânerie et la découverte fortuite, là où la troisième se fait dans une posture très absente, déconnectée, qui se projette en avant sans grande considération pour ses environs. Ces trois dynamiques se calquent-elles parfaitement sur celles de promeneur·euse et de traverseur·euse ? Les bois et les forêts peuvent-ils être à la fois des lieux en dehors et des lieux entre-deux ?

(Un interrogé nous apprend qu’il ne retourne plus passer du temps dans le bois de la Troche, depuis qu’il a l’habitude de la traverser matin et soir.)

Construction de l’enquête :

Nous souhaitions donc pouvoir observer de manière sensible les espaces boisés qui entourent le plateau de Palaiseau afin d’en faire ressortir les différentes perceptions possibles. Pour ce faire, nous avons choisi de réaliser une étude comparative du bois de la Troche et de la forêt domaniale de Palaiseau. Ces lieux communs aux agent·es du plateau et de la vallée sont favorables au passage. Dans notre enquête nous avons choisi de nous intéresser à deux types de trajet : les promenades et les traversés. La promenade au sens de balade et la traversée au sens de se déplacer d’un point A à un point B. En nous intéressant à la relation intime que nous entretenons avec la nature, nous considérons les trajets effectués dans ces lieux boisés non pas uniquement comme des voyages physiques, mais aussi comme des voyages intérieurs. Sensibles. Ce qui nous interpelle est l’étude de la sensorialité selon ces deux types de trajets, mais aussi selon leurs temporalités. Le temps n’est pas appréhendé de la même manière selon s’il s’agit d’une traversée ou d’une promenade. Nous supposons donc que le ressenti de la temporalité du trajet aurait également un impact sur notre perception sensorielle. En effet, les trajets effectués en forêt ou dans un bois semblent être perçus comme des moments où l’ensemble de nos sens sont éveillés, mais le sont-ils systématiquement et de manière égale ? Quels paramètres influencent notre rapport au sens lors de ces trajets ? Quels sens prennent le dessus et quels sens sont mis en retrait ?

“La marche est le triomphe du corps avec des tonalités différentes selon le degré de liberté du marcheur.”

- LE BRETON David, 2001, Chemins de Traverse : Eloge de la Marche, Quaderni, pp 5-16

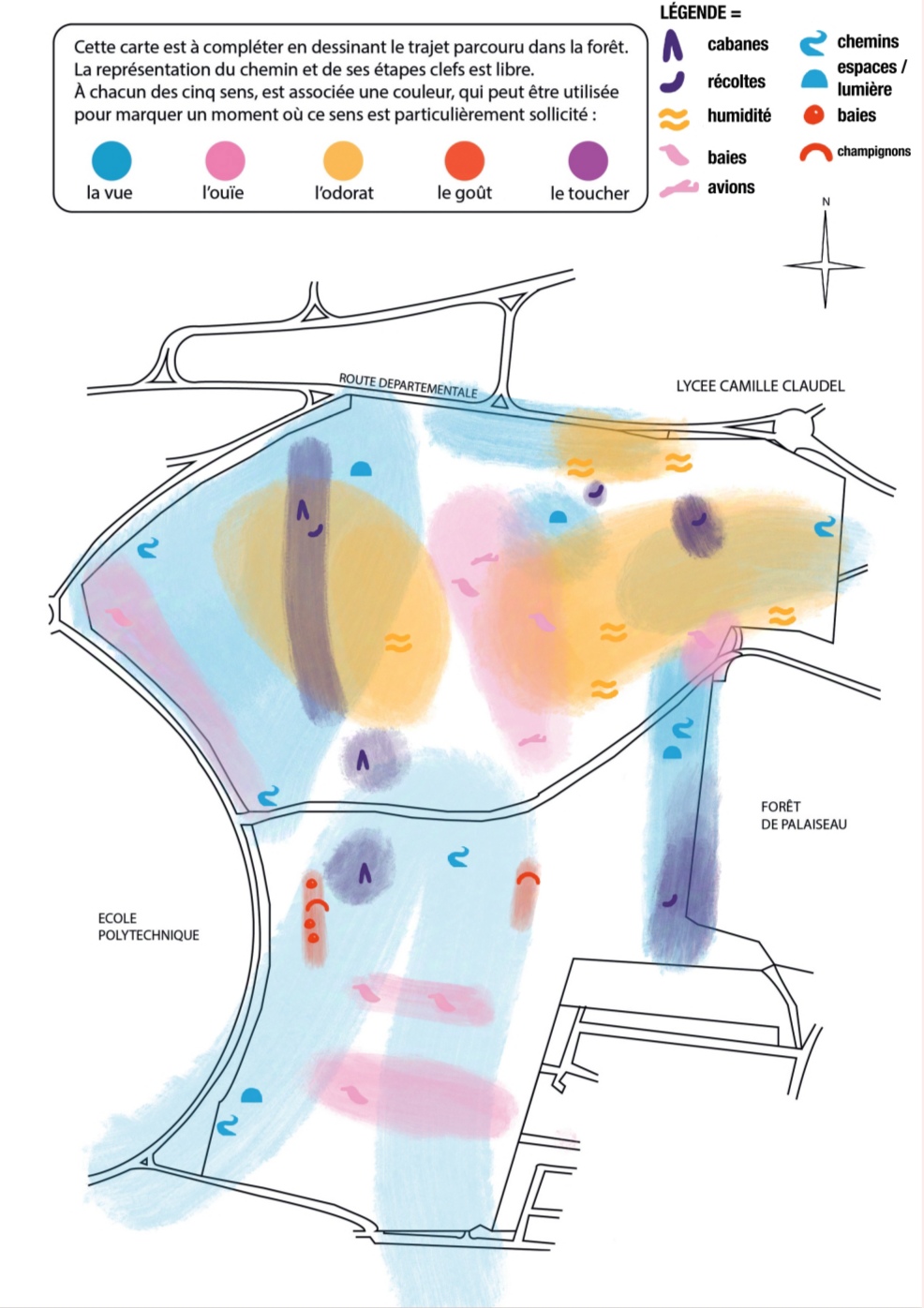

En nous implantant dans deux espaces (voir rose et jaune sur la carte ci-dessus), l’objectif est d’y dissocier des usages et des types de trajet (promenade ou traversée), en comparant leurs influences sur nos 5 sens. La question que nous posons à travers notre enquête est la suivante : En quoi notre temporalité de trajet influe-t-elle sur notre perception sensorielle de la forêt ?

Définitions :

Traverser signifie parcourir un espace d’un bout à l’autre. Se promener est dans sa définition plus contemplatif, plus spontané. Cela revient à aller ça et là, pour se distraire ou même faire de l’exercice.

D’après ces termes, nous avons distingué deux types d’agent·es dans la forêt : les traverseur·euses, qui affirment emprunter la forêt pour aller ailleurs, et les promeneur·euses, qui font de la forêt une étape importante, sinon une étape clef, de leur déplacement. Dans certains cas, la limite entre ces deux catégories peut paraître floue. À titre d’exemple, une interrogée nous dit prendre une sortie inhabituelle de la forêt pour aller faire ses courses. Nous l’avons considérée comme promeneuse, car elle a composé son chemin de sorte à ce qu’elle puisse passer du temps dans la forêt. À l’inverse, un interrogé nous dit choisir le chemin boisé pour faire un trajet plus vert mais légèrement plus long, a été considéré comme traverseur, car il ne dédie pas un temps spécifique pour apprécier la forêt, mais améliore simplement son expérience matinale.

Mise en place d’un dispositif :

Notre volonté pour le dispositif était de mettre en place un moyen de recueillir les expériences singulières des utilisateur·ices du bois et de la forêt.

Filmez votre traversée :

Dans un premier temps, nous avons songé à un protocole consistant à donner une caméra aux usager·es pour voir ce qu’iels choisissent de filmer, commenter, décrire. Voir où l’attention s’arrête, comment le rythme varie, etc. Le montage de la vidéo aurait été une étape très intéressante pour juxtaposer, combiner, les différents choix dans l’enregistrement du trajet.

Limites : Les traverseur·euses sont pressé·es et ce protocole apparaît comme étant trop d’exigent pour un trajet rapide. Se balader avec des promeneur·euses nous demanderait trop de temps, et leur laisser le matériel est trop risqué.

Cependant, nous avons tout de même conservé l’esprit de ce protocole dans la réalisation de la vidéo de présentation du projet.

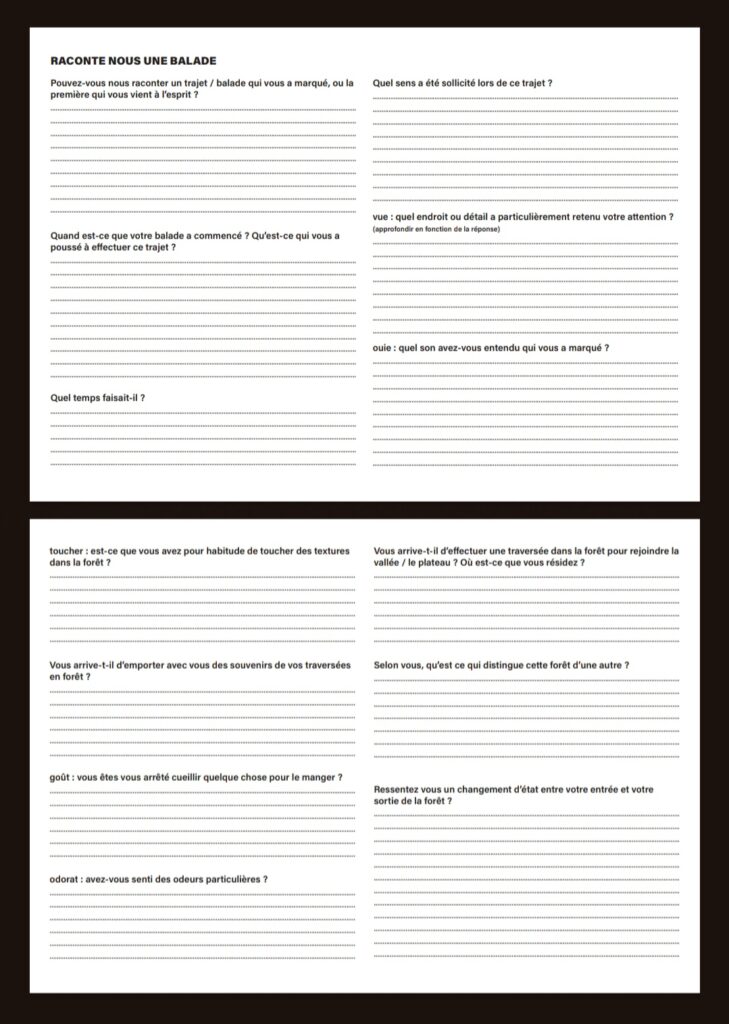

Racontez-moi une traversée :

À travers cet autre protocole, l’objectif était de recueillir le souvenir d’expérience de trajet d’un·e usager·e par le biais d’un entretien semi-directif.

Ce protocole met en évidence la trace mentale qui reste du lieu après l’érosion du temps, en faisant usage de la mémoire à long terme. Que reste-t-il de ce moment dans la forêt/le bois ? L’exercice est d’ordre cognitif. Que choisissent de décrire les interrogé·es ? Comment déforment-ils l’espace pour en conter la traversée ? Certains lieux, certains détails prennent-ils de l’importance au détriment d’autres ? Pour ce faire, nous avions dressé une liste de questions pour guider les entretiens avec les personnes rencontrées dans nos deux espaces. Nos premières interviews ont été réalisées avec ce protocole.

Limites : Le protocole n’est pas assez situé, et les interrogé·es nous parlent spontanément de leur expérience plus large autour du plateau. La plupart nous parle de leur expérience du jour même et n’arrivent pas à faire appel à un souvenir de trajet. Comment resserrer leur discours autour des zones boisées qui nous intéressent ? Aussi, ce protocole est parfois inapplicable aux traverseur·euses, qui ne pourront peut-être pas se plonger dans un passage qui les a marqué·es. Comment collecter des données sur l’expérience sensible de ces dernier·es ?

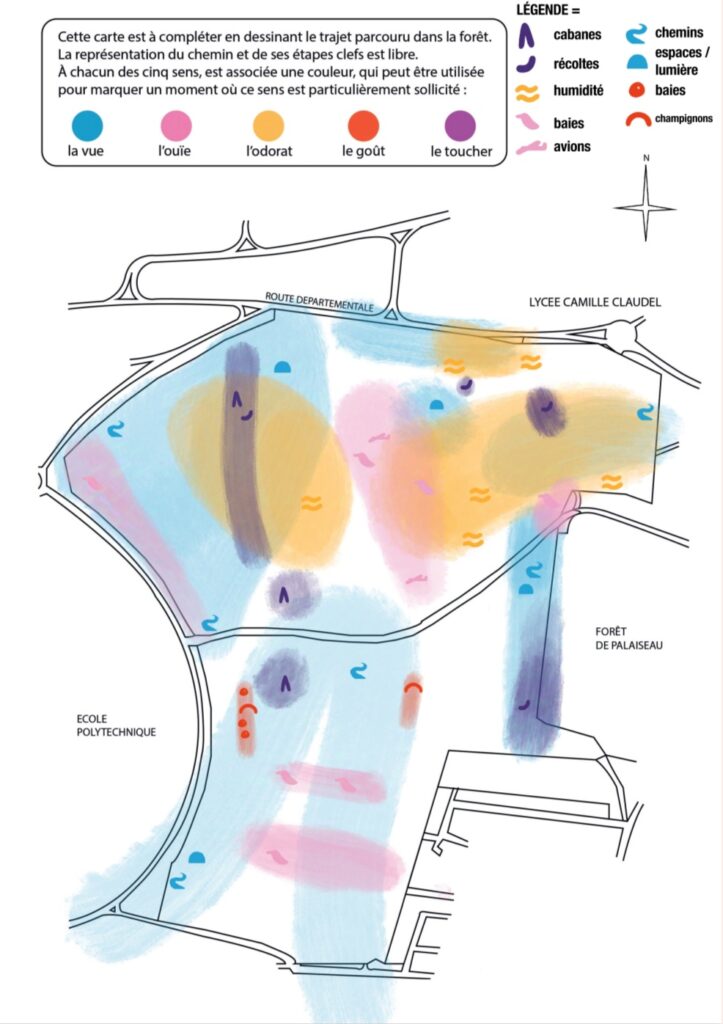

Protocole final : Dessinez-moi votre chemin

Finalement, la dernière version de notre protocole avait pour consigne de faire dessiner aux usager·es le trajet effectué sur la carte, soit du bois soit de la forêt, et de le compléter en indiquant les sens sollicités à divers endroits à l’aide d’un code couleurs. L’entretien était enregistré, le récit du trajet par l’usager·e est spontané. Nous orientons malgré tout sur la question de sa perception sensorielle et le contexte l’entrainant à l’effectuer grâce à une liste de questions afin de guider l’échange. C’est avec ce protocole final que nous avons récolté les données analysées.

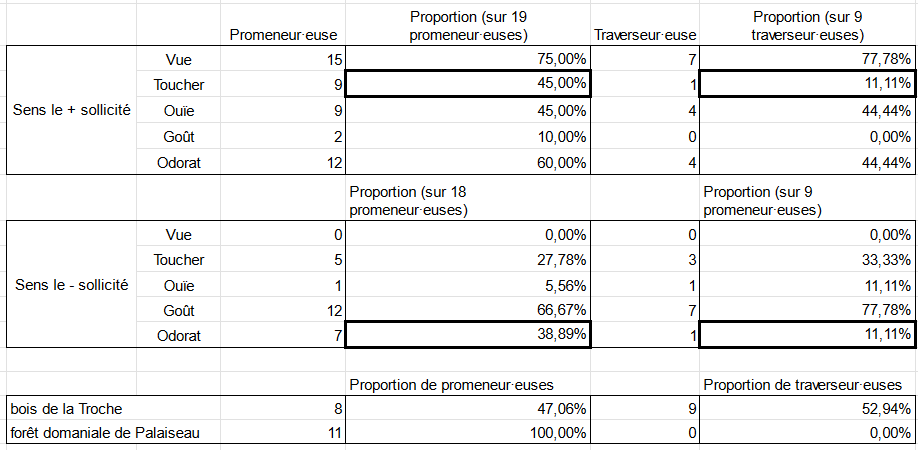

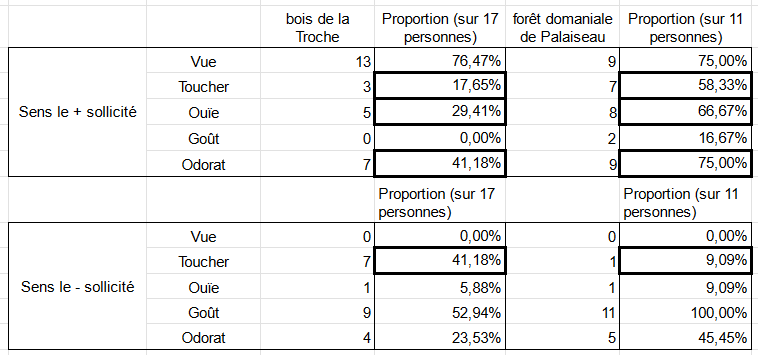

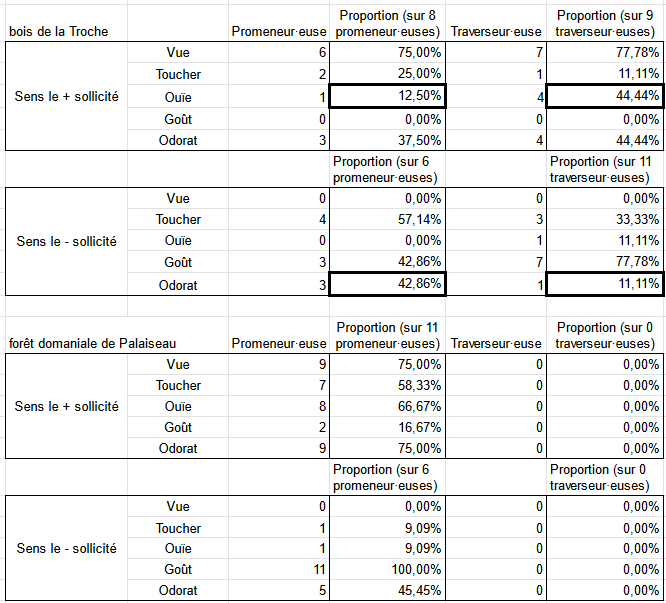

Au total, nous avons mené 28 entretiens. 17 ont été fait dans le bois de la Troche, 8 d’entre elleux étaient promeneur·euses et 9 traverseur·euses.

11 ont été fait à la forêt domaniale de Palaiseau, tous·tes les interrogé·es étaient promeneur·euses.

Analyses :

Étude quantitative :

A travers cette analyse de données, nous avons cherché à identifier et à comparer les sens les plus et les moins sollicités en fonction du lieu et du type de trajet.

Certaines données se révèlent particulièrement impactantes. Sans surprise, la vue est le sens le plus sollicité, promeneur·euses et traverseur·euses confondues, que ce soit dans la forêt ou dans le bois. Le toucher en revanche est considéré comme étant très sollicité pour 45% des promeneur·euses contre seulement 11% chez les traverseur·euses des deux sites. L’odorat est également beaucoup plus sollicité par les promeneur·euses avec 39% contre 11% de sollicitation par les traverseur·euses.

Si l’on compare maintenant les données récoltées au bois de la Troche et à la forêt domaniale de Palaiseau, le toucher, l’ouïe et l’odorat sont beaucoup plus sollicités par les usagers de la forêt que par ceux du bois. 58% contre 18% pour le toucher, 67% contre 29% pour l’ouïe et 75% contre 41% pour l’odorat. Le toucher étant jugé par 41% des usagers de la Troche comme étant le sens le moins sollicité lors de leurs trajets. En parallèle, seulement 9% des usagers de la forêt domaniale jugent que le toucher est un des sens qu’ils sollicitent le moins. En effet, ils sont 58% à l’avoir défini comme majoritairement sollicité.

Si l’on analyse ces mêmes données sous le prisme de la temporalité de trajet, on remarque que les traverseur·euses de la Troche sollicitent plus l’ouïe (44%) que les promeneur·euses du même lieu (13%). Alors qu’à la forêt domaniale, l’ouïe est sollicitée par 67% des promeneur·euses. L’odorat, quant à lui, est jugé par 43% des promeneur·euses de la Troche comme étant le sens qu’iels sollicitent le moins, contre seulement 11% chez les traverseur·euses du même lieu. Alors qu’à la forêt domaniale, l’odorat est fortement sollicité par 75% des promeneur·euses.

Étude qualitative :

Nous avons procédé à une autre analyse en réécoutant les enregistrements des entretiens effectués. En prenant des notes, nous avons identifié les sentiments qui reviennent, les lieux mentionnés, noté des anecdotes, sélectionné des verbatims pertinents, et les expériences sensibles notables.

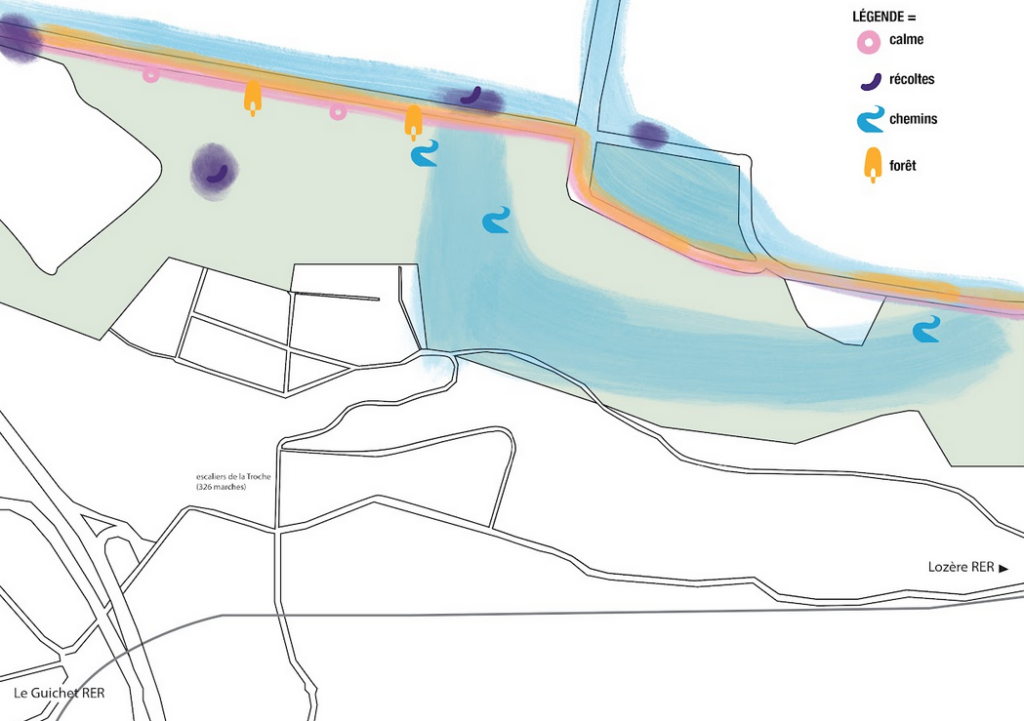

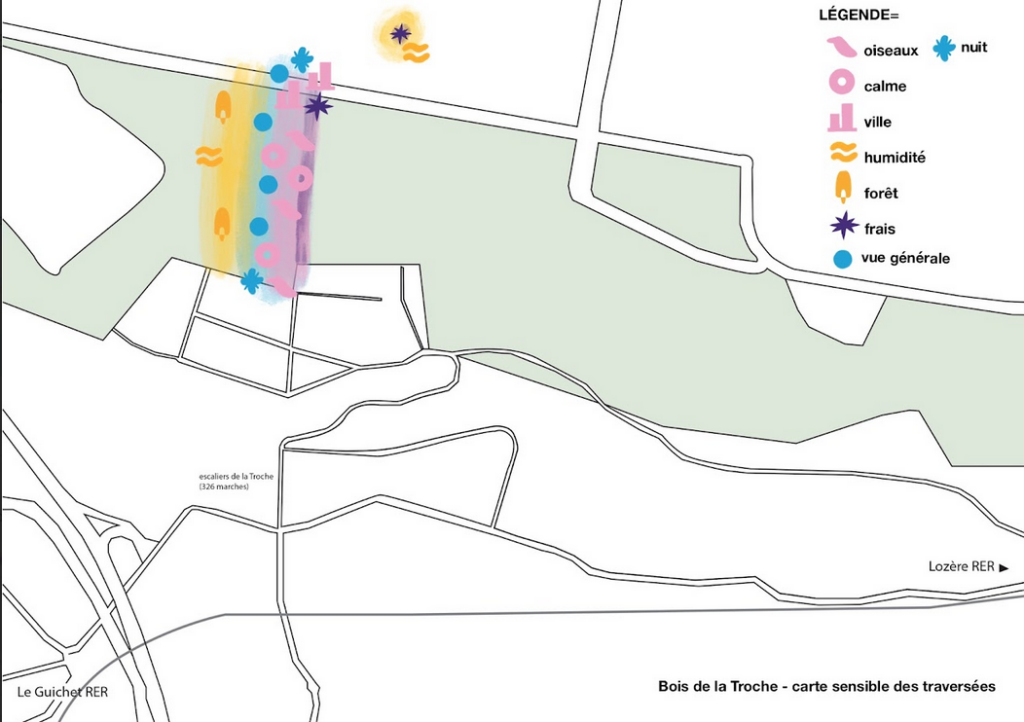

Des animations des cartes, remplies lors des entretiens, ont été réalisées afin de mieux rendre compte du trajet effectué et des sens qui se manifestent sur le moment.

Réalisation de cartes sensibles :

Afin de rendre compte des résultats que nous avons obtenus suite à notre enquête et aux différentes analyses effectuées, nous avons choisi de les regrouper à travers des cartes sensibles. L’objectif était de synthétiser les ressentis sensoriels des usagers interviewés dans la forêt et dans le bois, en séparant les traverseur·euses d’un côté et les promeneur·euses de l’autre. Par conséquent, nous avons abouti à 3 cartes sensibles, une sur les promeneur·euses de la forêt domaniale de Palaiseau, une sur les promeneur·euses du bois de la Troche et une sur les traverseur·euses de ce même bois. S’il n’y a pas de carte représentant les traverseur·euses de la forêt domaniale, c’est tout simplement parce qu’aucun des usagers que nous avons interviewé sur le site n’était traverseur·euses. Nos cartographies sensibles finales reprennent le code couleur des sens utilisé dans notre protocole d’enquête. Nous avons également choisi d’y ajouter des pictogrammes représentant les éléments les plus cités pour chaque sens. Le nombre de fois où un pictogramme est présent sur une carte correspond au nombre de fois où il a été cité.

Aspects critiques :

A la suite de cette enquête et d’une prise de recul sur les méthodes mises en place et les résultats obtenus, nous avons émis un regard critique. Tout d’abord, nous trouvons que nos conditions d’entretiens sont biaisées puisque certain·es traverseur·euses refusent l’entretien, iels sont trop pressé·es. Pourtant leurs témoignages seraient très utiles et apporteraient un autre prisme à notre enquête. Sans doute également que le protocole final manque d’un cadre plus précis, la consigne de remplissage des cartes étant peu contraignante, et les cartes peu détaillées, il est difficile de faire en sorte que tout le monde s’approprie l’exercice de la même façon.

Comment proposer un meilleur protocole ?

Notre façon d’encoder les données est quelque peu subjective. En effet, les analyses étant sensibles, une part de catégorisation et d’interprétation a été nécessaire. Les thèmes abordés dans les interviews ont été rassemblés pour leur donner plus ou moins de poids selon les situations. Cette subjectivité dessert sans doute la fiabilité des cartes sensibles finales.

Afin d’aller plus loin dans cette enquête, d’autres protocoles peuvent être mis en place comme par exemple réaliser des interviews in situ en faisant des trajets avec des promeneur·euses et des traverseur·euses pour recueillir leurs ressentis et le déroulé de leur trajet le plus fidèlement possible. Des prises de vue, de son, des prélèvements pourraient être également faits afin d’obtenir des données sensibles encore plus singulières. Mais ce protocole devrait également savoir s’adapter à des usager·es dans la précipitation pour ne pas prioriser les promeneur·euses par rapport aux traverseur·euses. Serait-ce pour cela que nous avons interviewé une majorité de promeneur·euses ?

Conclusion :

Nous avons pu mesurer une différence d’intensité plutôt qu’une disparité thématique entre les réponses des traverseur·euses et des promeneur·euses. Si l’on devait dresser le portrait des espaces boisés du plateau le son dominant serait les oiseaux, la vue très sollicitée reste pourtant vaguement décrite et plutôt généraliste, le goût principal serait celui des champignons, l’odeur serait l’humidité et enfin le toucher se manifeste le plus dans les récoltes. Soulignons tout de même que cette analyse est vouée à changer dans le temps. Elle est inévitablement évolutive au fil des saisons, des météos, des moments de la journée.

En réalisant cette enquête nous avons remarqué que le numérique est très sollicité par les usager·es qu’ils soient traverseur·euses ou promeneur·euses. Beaucoup portent leurs écouteurs ou regardent leurs téléphones. Beaucoup également se sont plaints auprès de nous du manque d’aménagement des deux espaces. Certains évoquent un manque d’endroits aménagés spécifiques aux promenades. Sans doute sont-ils peu informés sur les chemins de balade existants ? D’autres se plaignent des chiens promenés sans laisse. Nous arrivons à la fin de ce projet et d’autres questions jaillissent. Quelle est l’utilité des espaces boisés dans les zones urbaines ? Quels sont leurs rôles sur le territoire de la vallée et du plateau ? Quels avenirs sont envisageables pour ces espaces ?