Ce projet de recherche explore les dynamiques évolutives des perceptions des usagers du Plateau de Saclay, en segmentant les répondants en deux groupes distincts : les résidents (R) et les non-résidents (NR). L’objectif principal est de comprendre comment l’attachement au lieu et le type de fréquentation influencent la perception de cet environnement à différentes périodes de temps, tout en examinant les projections futures des usagers sur le plateau. En s’appuyant sur une méthodologie en plusieurs phases intégrant des entretiens semi-dirigés, une analyse qualitative des ressentis et des représentations projectives, cette étude permet d’éclairer les transformations perçues de cet espace académique et résidentiel. Ainsi, comment la perception du Plateau de Saclay évolue-t-elle dans le temps chez les R par rapport aux NR, et quelles visions projettent-ils pour son avenir en tant qu’espace de vie ou pôle fonctionnel ? L’hypothèse formulée est que les R développent une perception plus favorable et plus ancrée du plateau, envisageant son avenir comme un lieu de vie complet et intégré, tandis que les NR tendent à le voir avant tout comme un espace fonctionnel et académique, avec une projection futuriste mais utilitaire.

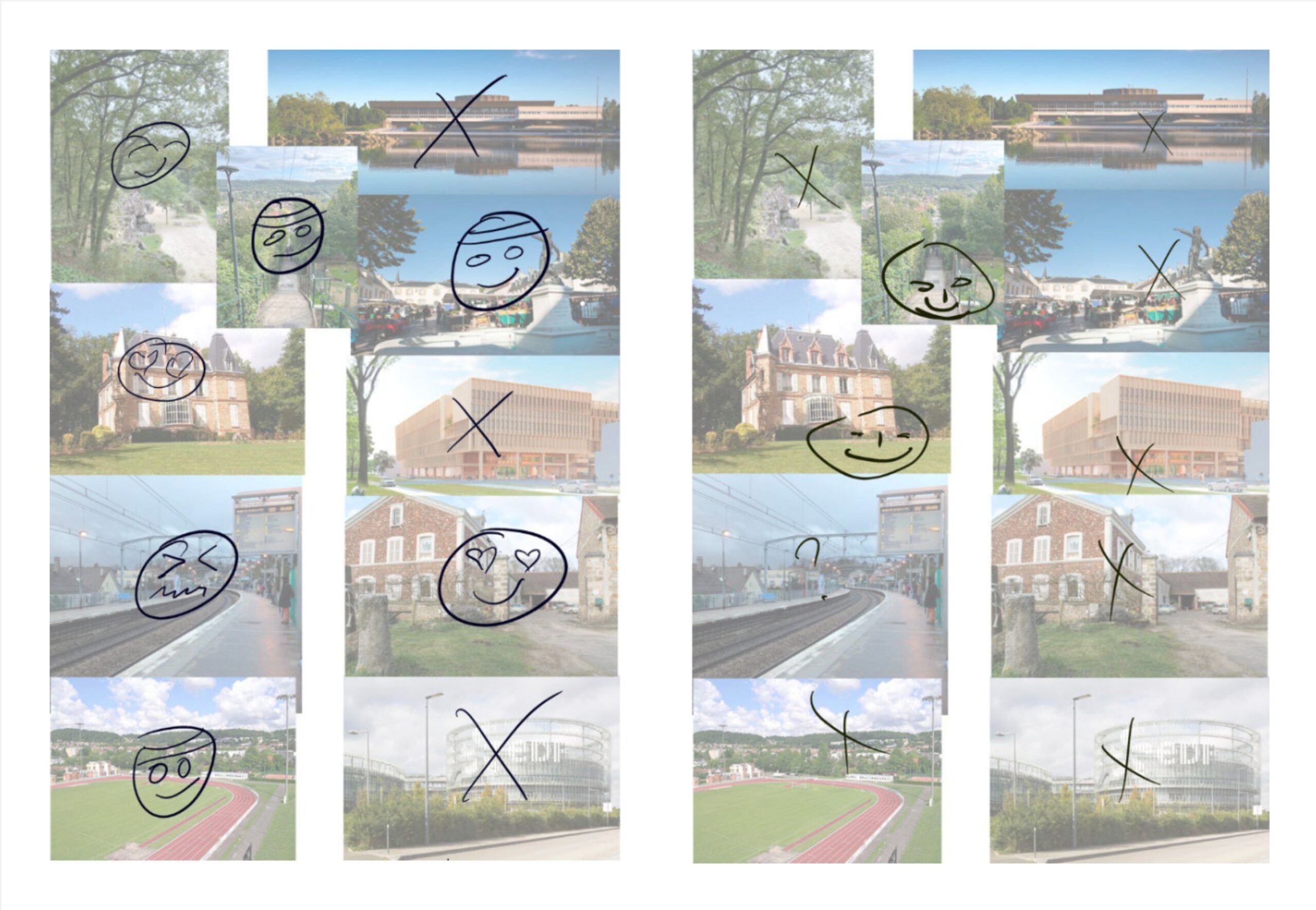

Concernant la méthodologie, cette dernière prend lieu en trois temps distincts.Phase 1 de collecte de données sur la perception émotionnelle, Phase 2 d’entretien temporel et projections personnelles et Phase 3 de projection avec bande dessinée interactive. La première étape de notre enquête par questionnaire a permis de recueillir les ressentis des individus sur différents lieux emblématiques du plateau de Saclay. Nous avons demandé aux participants de dessiner une émotion sur la photo du lieu. Pour faciliter cette approche, nous avons créé des emojis simples. Les répondants incluent des étudiants résidents, des habitants et des travailleurs du plateau. Les résultats ont ensuite été codés et représentés sous forme de diagrammes pour une analyse approfondie.

Dans la deuxième phase, nous avons mené des entretiens où les participants, avec un temps de réflexion plus long que dans la phase 1, devaient sélectionner trois à cinq mots qui capturent leur perception du Plateau de Saclay à trois moments précis : lors de leur arrivée, à la date actuelle (2024), et dans un futur proche (environ 2035). L’objectif de cette approche est de permettre aux participants de prendre du recul et de formuler une synthèse personnelle de leur expérience et de leurs attentes pour l’avenir.

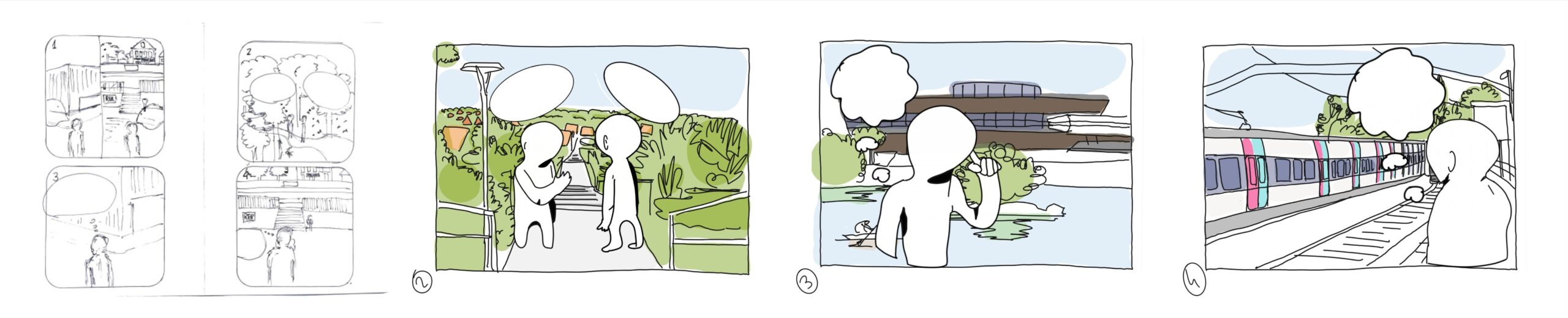

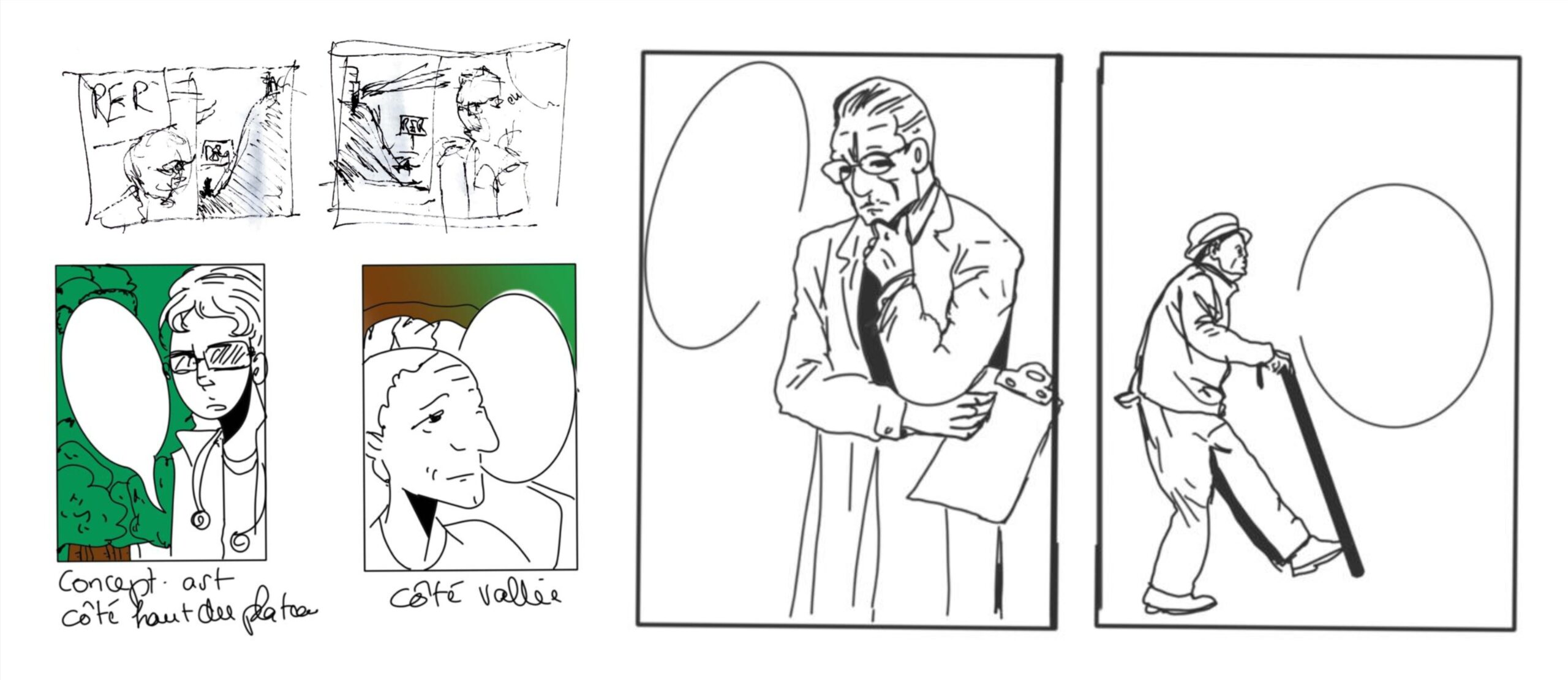

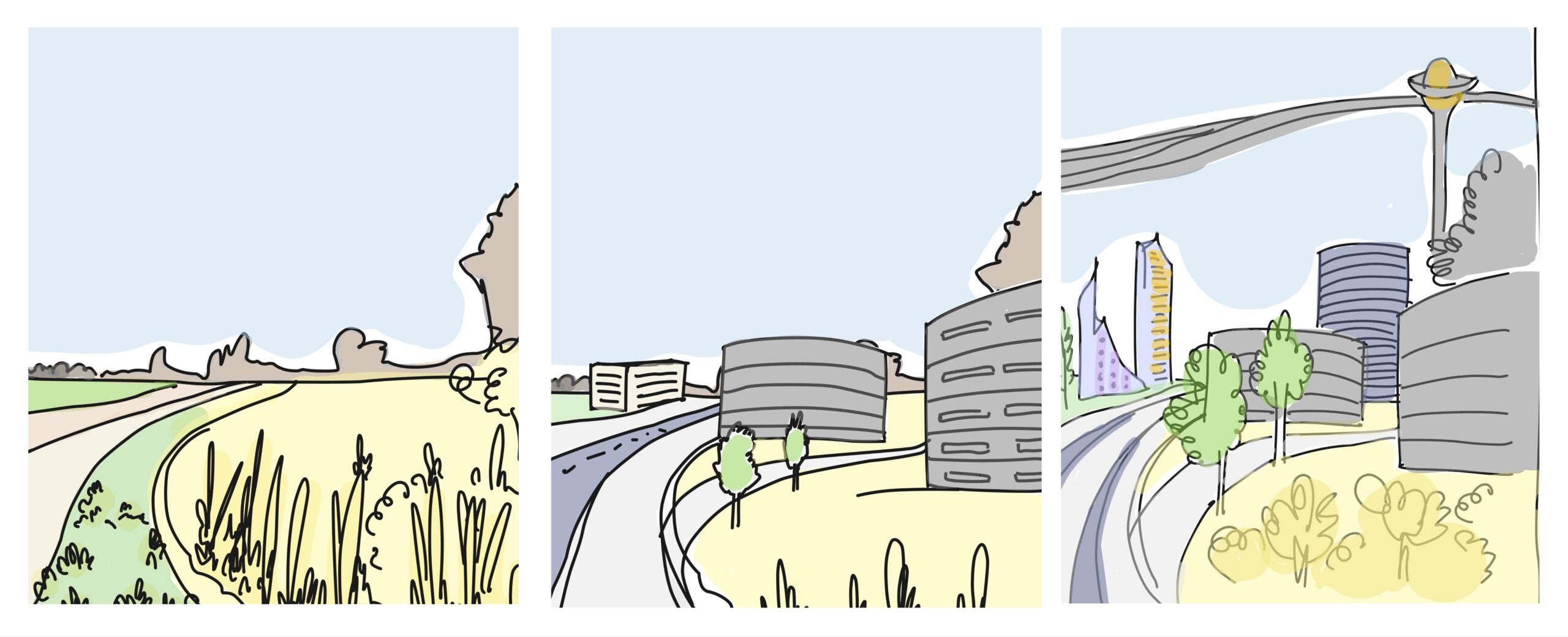

La troisième phase utilise une bande dessinée interactive sous forme de texte à trous, mettant en scène deux personnages – une dame et un scientifique (style cartoon). L’objectif est d’amener l’interviewé à se projeter dans les perceptions de ces personnages à différentes périodes, alors qu’eux-mêmes et le paysage du plateau évoluent et vieillissent. En se mettant à la place des personnages, l’interviewé imagine leurs réactions et ressentis face aux transformations du plateau. Cette approche ludique permet de recueillir des données textuelles où l’interviewé exprime les qualités, perceptions et sentiments qu’il prête à ces personnages dans un contexte de changement.

Concernant les tendances globales des résultats, les résultats révèlent des perceptions contrastées entre résidents (R) et non-résidents (NR) du Plateau de Saclay, dépassant une simple opposition positive/négative. Pour les R, la perception du plateau évolue vers une appropriation progressive : d’abord perçu comme isolé et insuffisamment développé, il est de plus en plus envisagé comme un espace résidentiel et social en devenir, capable de combler leurs attentes d’un cadre de vie intégré. En revanche, les NR perçoivent principalement le plateau comme un lieu fonctionnel et transitoire, valorisant l’efficacité des infrastructures sans attachement particulier ni projection résidentielle.

Ces trajectoires perceptuelles contrastées soulignent la nécessité de répondre à des attentes variées dans le développement futur du plateau : allier un cadre de vie épanouissant pour les résidents avec les caractéristiques d’un pôle technologique attractif et accessible pour les usagers temporaires.

Introduction

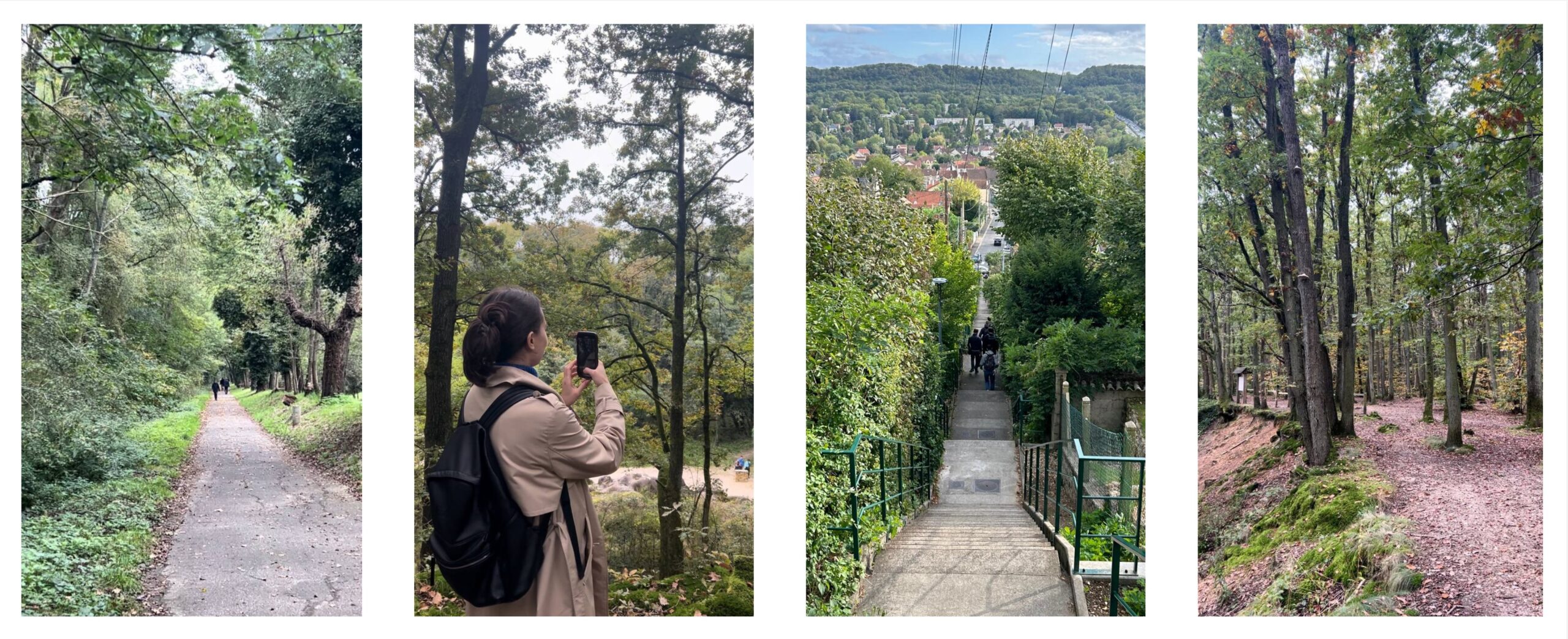

Notre aventure a commencé lors de notre atelier, où nous avons assisté à une conférence fascinante d’une femme travaillant à Palaiseau, engagée dans la création de parcours de promenades pour découvrir la ville et le plateau de Saclay.

Elle nous a confié son étonnement et une certaine frustration. Malgré ses efforts pour valoriser cet espace unique, si peu de gens semblent fréquenter le plateau. Les raisons de cette désertion restent floues. Certains avancent même l’idée que la perception du plateau reste marquée par son passé militaire : École Polytechnique, institution historique, était autrefois installée dans une zone fermée, ce qui a pu contribuer à cette impression d’inaccessibilité, en particulier chez les habitants les plus âgés.

Intrigués par ce récit, nous avons décidé d’explorer le plateau par nous-mêmes. En arpentant cet espace en fin de journée, nous avons constaté qu’effectivement, les rues et les espaces verts semblaient étonnamment vides, presque déserts.

Le plateau est pour nous un espace familier, le site où nous passons une grande partie de nos journées à étudier et interagir. C’est pourquoi que notre projet a pris forme : nous allions chercher à comprendre, à travers différentes méthodologies, comment les usagers perçoivent le plateau aujourd’hui et comment ils se le représentent dans l’avenir. Alors, nos questions de recherche étaient donc les suivantes. Comment les perceptions des usagers évoluent-elles avec le temps sur le Plateau de Saclay ? Quels sentiments le lieu inspire-t-il aux résidents comparés aux non-résidents, et quelles sont leurs projections pour son avenir ?

Une hypothèse s’est rapidement imposée à nous : l’attachement émotionnel et le type de fréquentation influenceraient la perception du Plateau de Saclay. Autrement dit, nous nous sommes demandé si les résidents, vivant quotidiennement sur le plateau, n’auraient pas un regard plus positif et ancré, considérant cet espace comme un lieu de vie en devenir, tandis que les non-résidents, qui n’y viennent que pour des activités académiques ou professionnelles, y verraient un lieu fonctionnel et temporaire, sans réel attachement.

Nous avons donc formulé cette hypothèse centrale : les perceptions du plateau évoluent avec le temps et diffèrent selon que l’on y vit ou qu’on le fréquente de manière ponctuelle.

Notre étude s’est déroulée en plusieurs phases. D’abord, nous avons conçu un protocole d’étude interactif pour recueillir les ressentis émotionnels des usagers à l’égard de différents lieux du Plateau. Ensuite, nous avons enrichi ce premier recueil par des entretiens semi-dirigés portant sur les perceptions passées, présentes et futures. Enfin, nous avons utilisé une bande dessinée interactive pour stimuler les projections des participants à travers deux personnages fictifs.

Nous avons interrogé 53 participants, comprenant des étudiants résidents, des travailleurs, ainsi que des résidents locaux que nous avons rencontrés aux lieux-clés du Plateau, comme la gare RER et des zones de passage.

Pour obtenir des réponses spontanées et sincères, nous avons invité les participants à annoter des photos avec des emojis reflétant leurs émotions, ainsi qu’à choisir des mots-clés décrivant leurs perceptions du passé, du présent et de l’avenir. Nous avons ensuite analysé les données en synthétisant les sentiments positifs et négatifs, les thèmes récurrents et les points de divergence entre les groupes.

Nos résultats montrent une forte divergence entre les perceptions des résidents et des non-résidents. Les résidents perçoivent le Plateau de plus en plus comme un espace de vie potentiel, en exprimant un attachement croissant à certains espaces et infrastructures. Les non-résidents, en revanche, ont majoritairement exprimé une vision utilitaire du Plateau, l’associant avant tout à ses fonctions académiques et professionnelles. En termes de projection, les résidents imaginent un lieu de vie complet, tandis que les non-résidents visualisent un espace moderne mais avant tout fonctionnel.

Ces résultats confirment en partie notre hypothèse : l’attachement des résidents au Plateau est en croissance et lié à une vision plus large de l’espace, alors que les non-résidents se montrent moins impliqués émotionnellement. Ce qui était surprenant, c’est que les résidents, bien que satisfaits de l’évolution, émettent également des critiques sur la « bétonisation » en cours. Notre étude répond en grande partie à notre question de recherche, mais nous suggérons que des enquêtes longitudinales et un échantillonnage plus diversifié pourraient affiner davantage les différences de perception.

Notre étude explore les perceptions évolutives du Plateau de Saclay à travers une approche qualitative et interactive. En analysant les sentiments de 37 participants, nous avons révélé une divergence notable entre les résidents et les non-résidents dans leur vision de l’avenir du Plateau. Ces résultats mettent en lumière l’importance de développer un équilibre entre les besoins résidentiels et fonctionnels pour assurer un futur durable à ce territoire en pleine transformation.

Construction d’une Hypothèse

Dans un premier temps, nous avons formulé une hypothèse centrale : le Plateau de Saclay, par son aménagement et son développement continu, influence différemment le sentiment d’appartenance et d’inclusion des résidents et des non-résidents. Nous avons supposé que le type de fréquentation – quotidienne ou occasionnelle – conditionne la perception d’un lieu.

Préparation de l’enquête

Élaboration des Outils Visuels

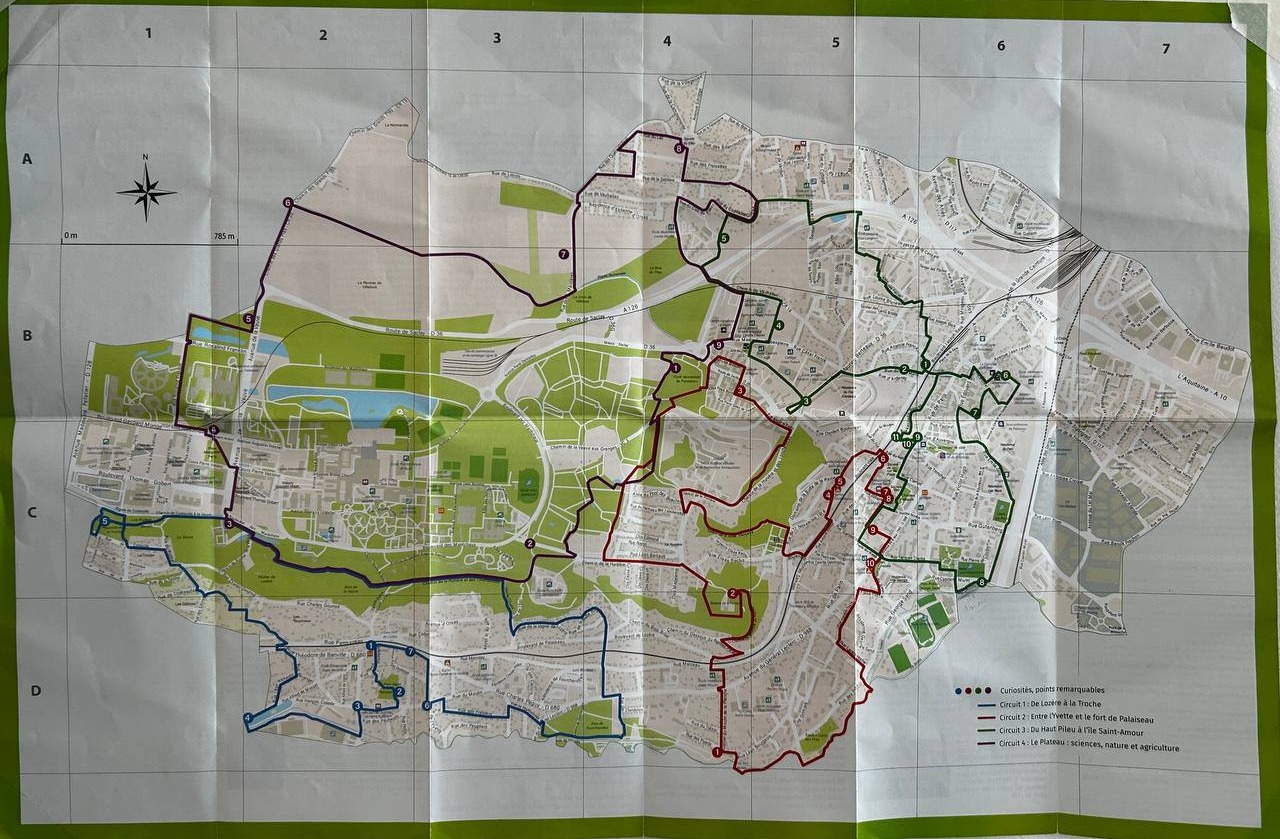

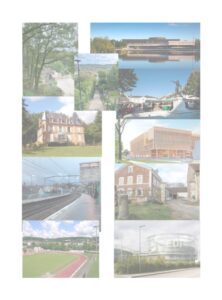

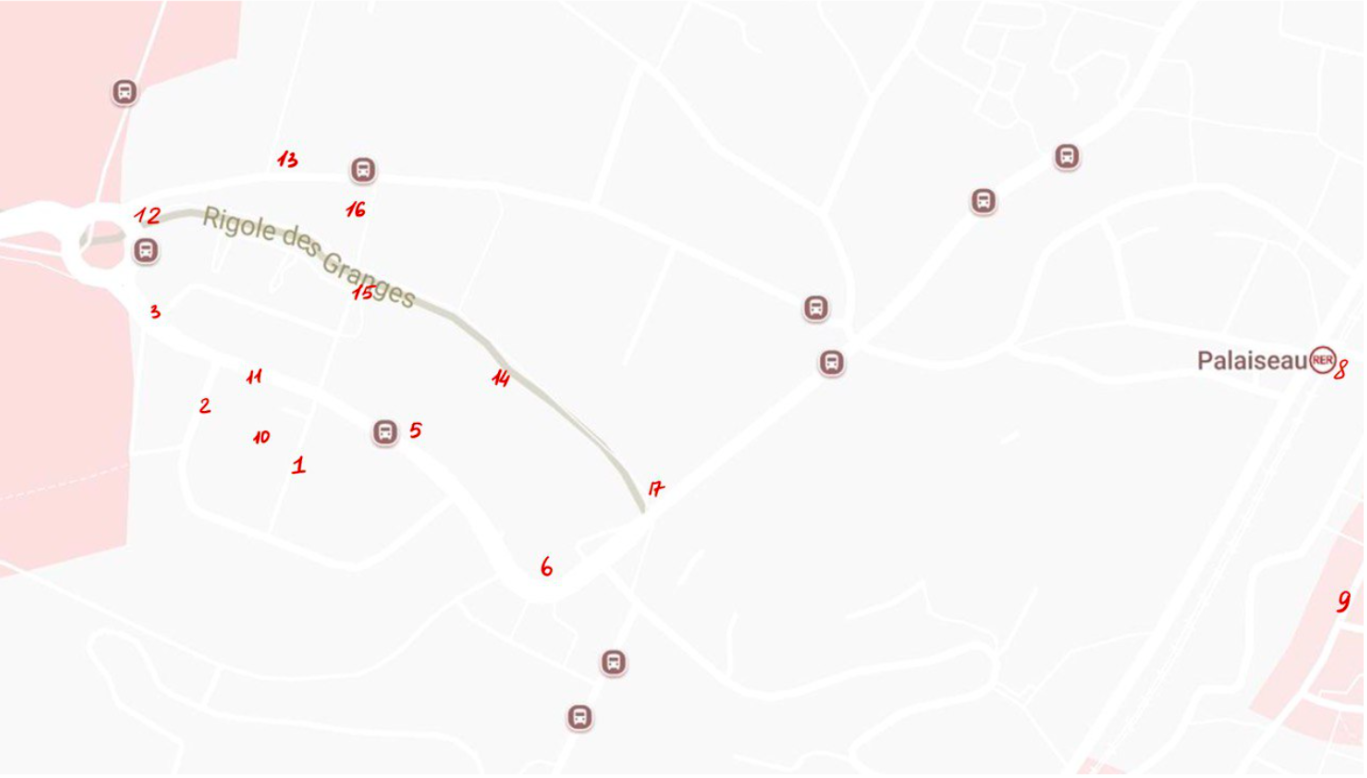

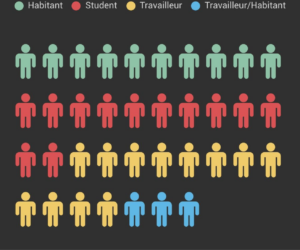

Nous avons sélectionné plusieurs lieux emblématiques du plateau : la forêt, les châteaux, la gare, le stade, les escaliers, le lac de l’X, la place de Palaiseau, Telecom Paris, la ferme, et EDF. Chacun de ces lieux évoque des sentiments et des expériences uniques, que nous avons voulu retranscrire dans notre étude.

Conception des Émotions

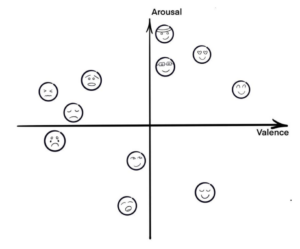

Pour simplifier l’expression des sentiments, nous avons élaboré un jeu d’emojis associés aux émotions les plus fréquentes : joie, calme, frustration, anxiété, romantisme, etc. Chaque participant pouvait choisir les emojis correspondant à leur ressenti et les apposer sur les photos des différents lieux. Ces outils visuels ont aidé à capter les nuances émotionnelles du plateau.

La réalisation de l’enquête dans la version classique du questionnaire, où il est nécessaire de choisir l’une des options proposées, a soulevé des doutes quant à l’encouragement des personnes à participer à l’enquête d’une manière réfléchie et engagée.

Ainsi, la façon dont nous avons choisi de demander aux gens de dessiner une émotion directement sur la photo du lieu nous a permis d’interroger les gens par le biais de l’interactivité, augmentant ainsi l’engagement. À cette fin, nous avons dessiné des emoji que les participants pourraient facilement reproduire.

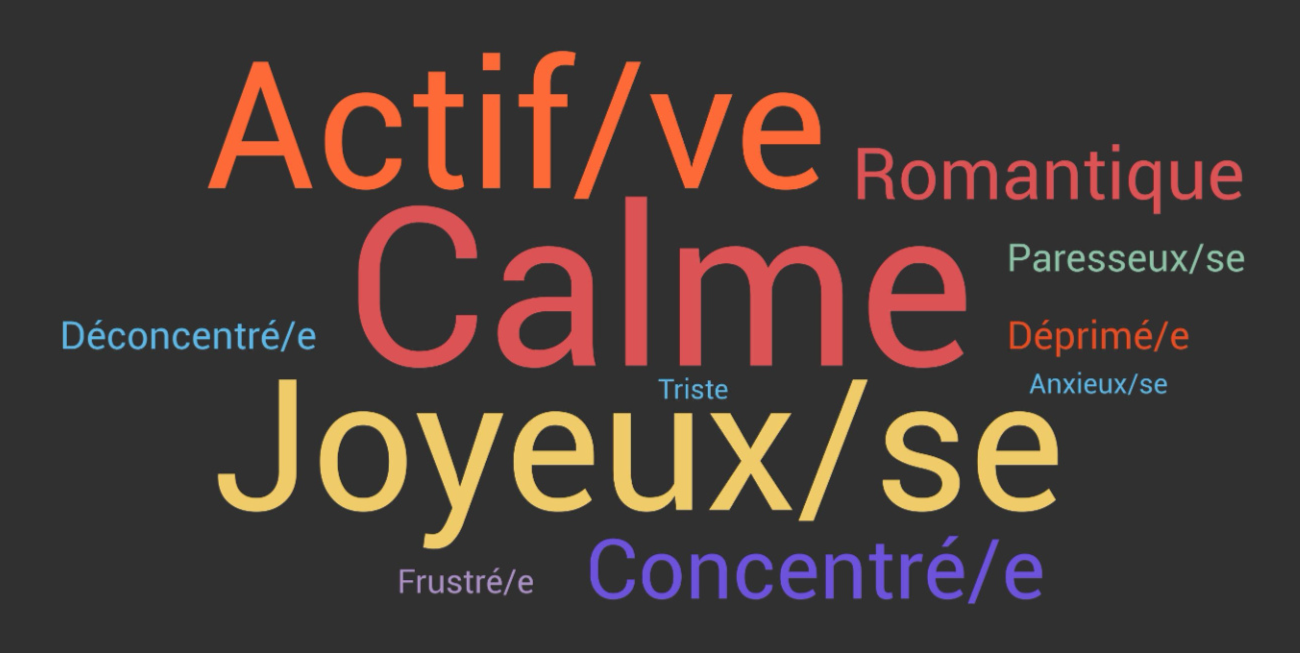

Le choix des émotions a été motivé par le besoin de capturer la gamme d’expériences émotionnelles avec précision et nuance. Nous avons utilisé l’espace émotionnel valence-arousal en 2D, tel que proposé par Russell (1980), pour structurer les émotions selon deux axes : la valence (positive à négative) et l’activation (faible à élevée). Ce modèle nous a permis de cartographier les émotions de manière systématique et de faciliter leur interprétation en relation avec les différents lieux du Plateau de Saclay. En intégrant ce cadre, les émotions ont pu être positionnées de manière cohérente, ce qui a aidé à affiner la représentation visuelle des ressentis et à enrichir l’analyse des données émotionnelles.

Dans le quadrant de valence positive et activation élevée, nous avons positionné les émotions Joyeux/se et Actif/ve. Ces ressentis traduisent une énergie dynamique et un sentiment de bien-être, correspondant aux moments où les participants se sont sentis stimulés de façon positive dans les lieux visités.

Dans le quadrant de valence positive et activation faible, on retrouve les émotions Calme et Romantique. Ces émotions représentent des ressentis positifs mais plus apaisés, indiquant une ambiance douce et sereine, propice à la détente ou aux moments intimes.

Du côté des émotions négatives, le quadrant de valence négative et activation élevée regroupe Anxieux/se et Frustré/e. Ces ressentis traduisent une tension émotionnelle marquée par un niveau d’énergie élevé, souvent associée à un environnement perçu comme stressant ou dérangeant pour les participants.

Dans le quadrant de valence négative et activation faible, nous avons classé Déprimé/e et Triste. Ces émotions, avec une faible activation et une valence négative, indiquent un ressenti de découragement ou de tristesse, souvent en lien avec des lieux perçus comme dévalorisés ou moins accueillants.

Enfin, les émotions Concentré/e et Déconcentré/e sont positionnées près du centre de la grille, car elles varient en activation et sont perçues de manière neutre à légèrement positive ou négative selon le contexte. Paresseux/se est située dans le quadrant de faible activation et de valence légèrement négative, traduisant une sensation de passivité ou de lassitude.

Les lieux et leurs images, sélectionnés pour l’enquête, ont été choisis de manière à représenter une association avec l’ensemble des espaces du Plateau de Saclay. Par exemple, la photo du bâtiment EDF a souvent été associée à d’autres édifices appartenant à des entreprises, formant une représentation collective de l’activité économique et des infrastructures corporatives présentes sur le plateau. De même, l’image de l’escalier traversant la forêt a suscité des associations avec d’autres escaliers similaires, offrant une vision partagée des espaces naturels du plateau, reliant divers endroits par leur architecture et leur intégration dans le paysage.

Ce choix d’images symboliques a permis de déclencher des impressions plus générales, où chaque lieu pouvait évoquer un ensemble de lieux semblables, facilitant ainsi une compréhension globale de l’ambiance et des caractéristiques du Plateau de Saclay.

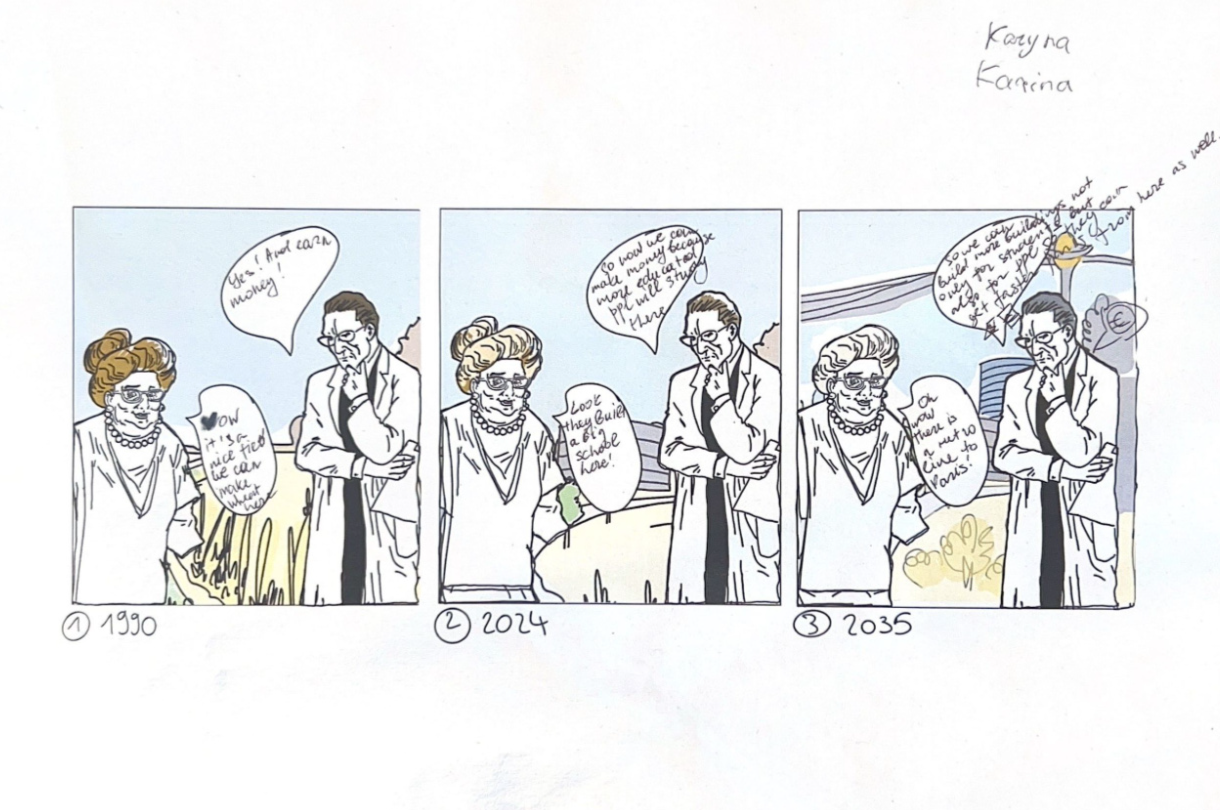

La création de la bande dessinée interactive

En plus des photographies, nous avons créé une bande dessinée. Notre idée de recourir à des bandes dessinées pour collecter les perceptions est née de notre désir de rendre l’expérience d’enquête non seulement intéressante pour les participants, mais aussi engageante pour ceux qui liraient nos résultats par la suite. Le format de bande dessinée permet une interaction plus ludique et créative, permettant aux participants de s’exprimer de manière moins conventionnelle.

Au départ, notre concept était simple : nous avons créé une bande dessinée avec deux personnages neutres se promenant sur le Plateau de Saclay. Dans chaque vignette, les personnages se trouvaient dans différents lieux du plateau, et l’espace de dialogue au-dessus de leur tête était vide. L’idée était de demander aux participants d’imaginer ce que les personnages pouvaient se dire à propos de chaque endroit. Nous pensions que cette approche permettrait aux participants de projeter librement leurs impressions.

Cependant, lors des premiers essais, nous avons vite remarqué que l’aspect trop neutre des personnages et des lieux posait problème. Les participants avaient du mal à s’identifier ou à se projeter dans les dialogues : ils hésitaient, semblaient perplexes, et beaucoup restaient bloqués face à cette page « trop vide » et impersonnelle. La neutralité de notre bande dessinée suscitait plus de confusion que d’inspiration, et nous avons réalisé que pour obtenir des réponses plus claires, nous devions guider davantage l’imagination des participants en créant des personnages plus marqués.

Face à ces retours, nous avons choisi d’évoluer vers une approche plus incarnée et structurée. Ainsi, nous avons créé un duo de personnages stéréotypés, chacun incarnant un rapport différent au plateau : une dame résidente, vivant dans le Plateau de Saclay, et un scientifique, un professeur âgé, identifiable par sa blouse blanche, typique de l’univers académique et de la recherche. Cette juxtaposition de profils a permis de donner une profondeur narrative plus marquée, les participants pouvant plus facilement s’identifier aux personnages ou percevoir leurs perspectives contrastées.

Nous avons également décidé d’introduire un élément temporel : les personnages occupaient toujours le même lieu, mais à trois moments différents (le passé, le présent et le futur). Ainsi, chaque participant pouvait imaginer les ressentis et les paroles des personnages à différentes époques, en fonction des transformations progressives du Plateau de Saclay.

Grâce à ces ajustements, nous avons abouti à une bande dessinée interactive où les personnages et les lieux sont plus concrets et évocateurs. Les participants devaient désormais imaginer les dialogues entre la dame et le scientifique, en fonction de leur perception évolutive du plateau au fil du temps. Ce cadre plus structuré a facilité leur réflexion et permis de recueillir des données plus riches et variées, tout en rendant l’exercice plaisant et engageant.

En intégrant des éléments stéréotypés et en clarifiant le contexte, nous avons ainsi transformé un simple format d’enquête en une expérience immersive et réflexive, qui a non seulement encouragé les participants à exprimer leurs sentiments, mais aussi à réfléchir à l’évolution de cet espace dans lequel ils vivent ou qu’ils fréquentent.

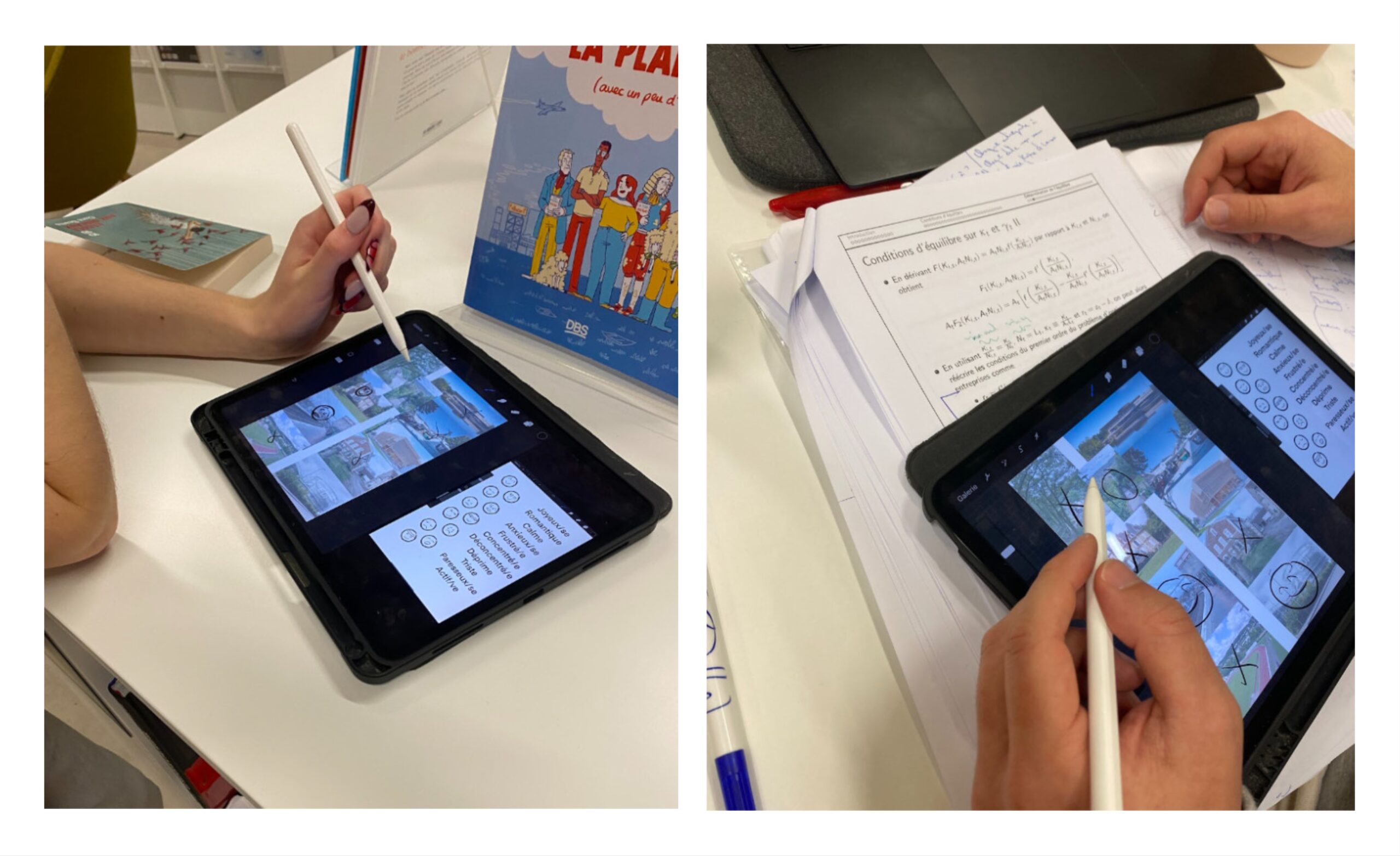

Conduite des Interviews

Pour garantir une diversité de points de vue, nous avons approché des habitants de Palaiseau, des étudiants, et des travailleurs venant sur le plateau. Pour recruter des résidents, nous nous sommes positionnés dans des lieux publics stratégiques de la ville, comme la gare RER et certaines boulangeries, où nous avons également trouvé des étudiants et travailleurs ouverts à la participation.

Lors des interviews, nous avons tenté de rester neutres et de créer un environnement de confiance, permettant aux participants de partager leurs impressions sans biais ni influence. Cette approche nous a permis de recueillir des témoignages sincères, parfois inattendus, notamment en ce qui concerne les émotions associées aux espaces plus ou moins appréciés.

L’exercice n’a pas été sans défis : obtenir des témoignages de qualité dans un espace public, sans intrusion dans l’intimité des passants, s’est révélé complexe. La nature publique de notre enquête limitait parfois le temps et l’engagement des participants, mais malgré ces obstacles, notre équipe a pu compiler une base de données riche et significative.

Analyse

Émotions associées à Plateau de Saclay

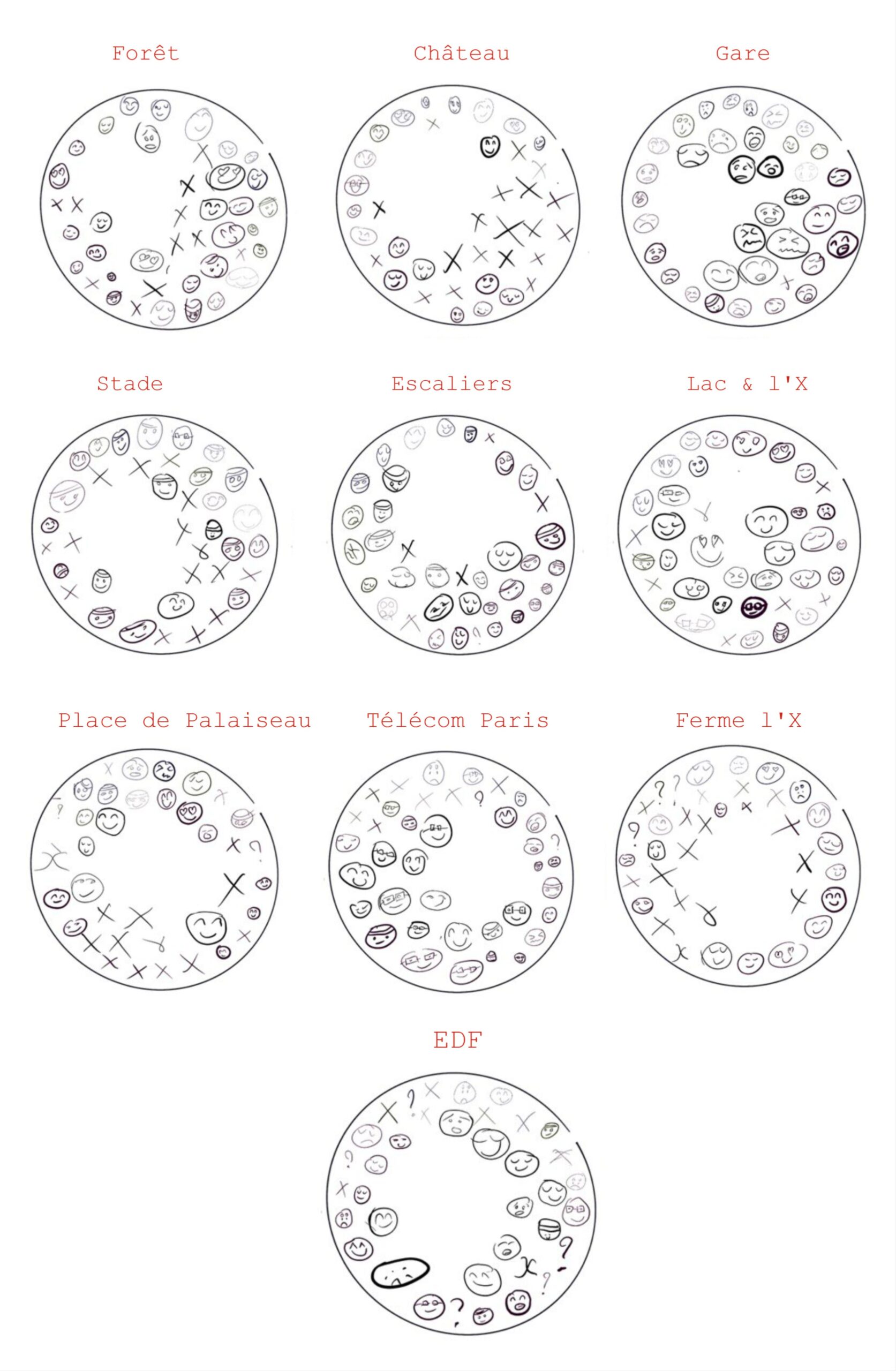

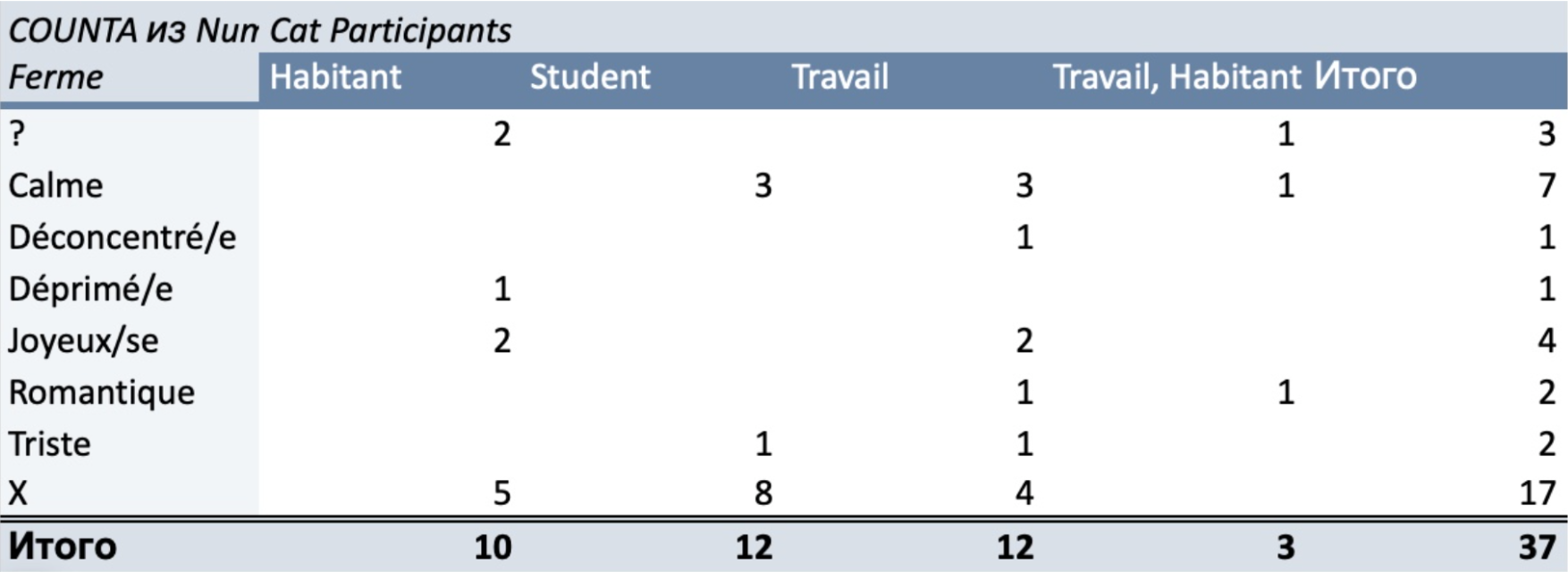

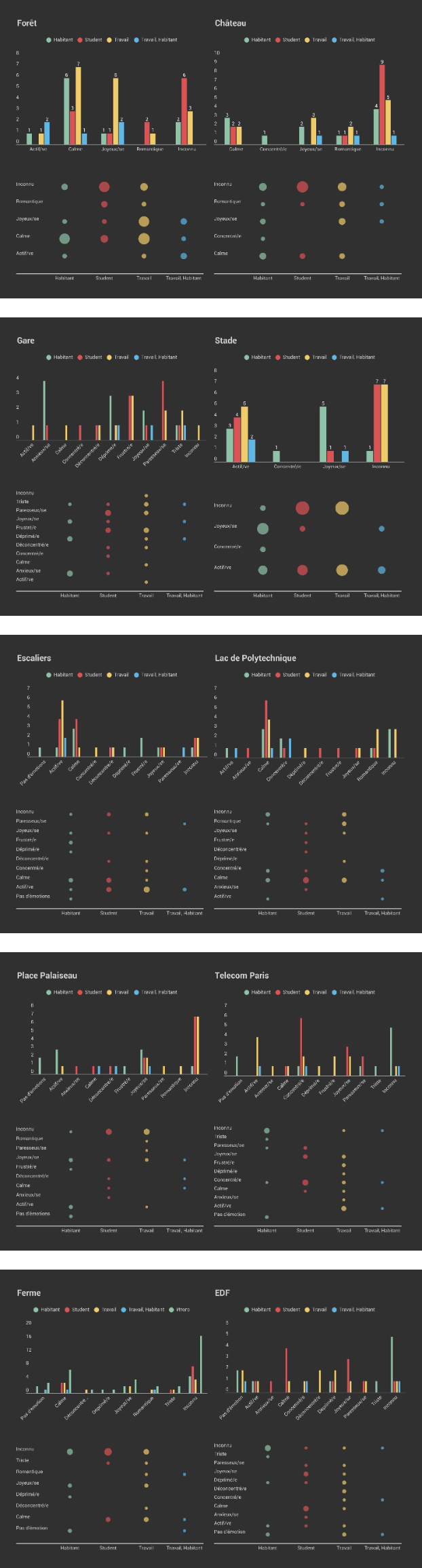

L’analyse des émotions dans la première partie de cette étude révèle des différences significatives dans la perception des divers lieux du Plateau de Saclay. Nous avons étudié plusieurs émotions clés associées aux principaux espaces du plateau, en les reliant aux différents groupes de participants (résidents, étudiants, travailleurs, etc.) et aux caractéristiques spécifiques de chaque lieu. Cette analyse offre un aperçu riche des ressentis et des liens émotionnels de chaque groupe avec ces espaces. Pour cette partie nous avons interrogé 37 participants.

Nous avons également relevé les moments où les participants éprouvaient des difficultés à identifier leurs émotions par rapport à certains lieux. Ces cas d’indécision indiquent une perception plus floue ou ambivalente des endroits, où le ressenti émotionnel n’était pas assez distinct pour être associé à un emoji particulier. Ces moments d’hésitation soulignent l’existence d’espaces pouvant manquer de caractère marquant ou susciter une réaction neutre.

Par ailleurs, certains participants ne connaissaient pas du tout certains lieux. Dans ces situations, l’absence de référence personnelle empêchait toute évaluation émotionnelle. Ces cas ont été notés, car ils mettent en évidence des zones du Plateau de Saclay qui restent peu visibles ou moins fréquentées, posant ainsi la question de leur intégration dans l’expérience des résidents et visiteurs.

47 % des personnes interrogées n’avaient pas visité la ferme, dont près de la moitié étaient des étudiants vivant sur le plateau.

Ces observations sur les hésitations et les lieux méconnus ont enrichi notre analyse en offrant un éclairage sur la perception fragmentée et parfois distante de certains espaces du plateau.

Nous ne pouvons pas vérifier de manière directe si une personne a répondu de manière réfléchie ou simplement coché les options sans y prêter attention. Cependant, en observant les répétitions d’emojis, nous avons pu identifier les participants ayant abordé le questionnaire avec soin. Un choix d’emojis varié et adapté aux différents lieux reflète une réflexion plus poussée sur leurs ressentis, tandis qu’une répétition excessive ou un usage systématique des mêmes emojis peut indiquer une réponse moins impliquée.

Cette approche indirecte nous a permis de repérer les réponses potentiellement superficielles et de les différencier des réponses plus nuancées et investies, offrant ainsi un indicateur supplémentaire de la qualité des réponses et de l’engagement des participants dans l’enquête.

Statistiques générales des émotions par lieu

Le lac de Polytechnique est identifié comme le lieu le plus calme du plateau, principalement perçu comme un espace de détente et de tranquillité. Ce ressenti de calme est particulièrement marqué chez les résidents et les étudiants, qui apprécient cet endroit pour son atmosphère sereine, contrastant avec le dynamisme académique et professionnel du plateau.

La gare, Telecom Paris et EDF se distinguent par la diversité des émotions qui y sont associées. Ces lieux suscitent des réactions variées, allant de la concentration et de l’activité à des sentiments plus négatifs comme la frustration et l’anxiété. Cela pourrait s’expliquer par leur rôle central dans les déplacements, le travail et les études, qui génèrent des expériences intenses et parfois stressantes pour les usagers, surtout pour ceux qui ne résident pas sur le plateau.

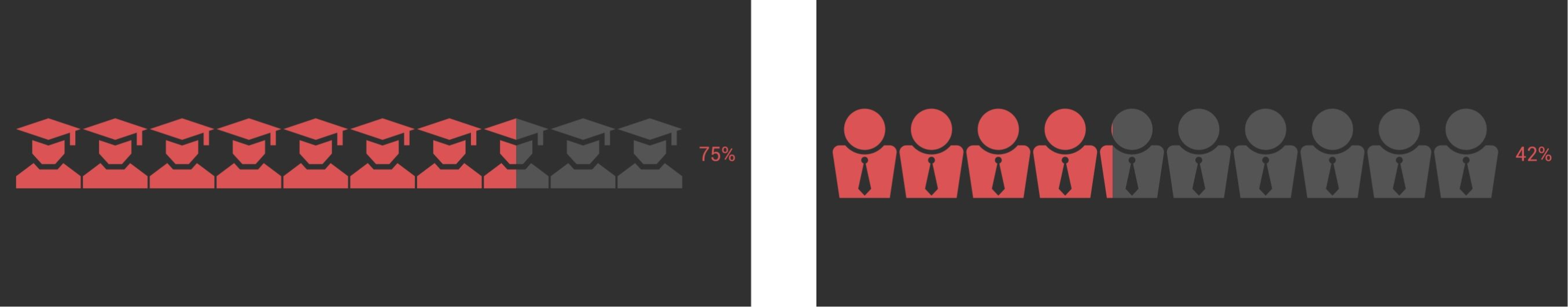

Le Château, la Ferme, le Stade et la Place Palaiseau sont les lieux les moins connus du plateau, en particulier pour les étudiants et les travailleurs. Près de 75 % des étudiants et 42 % des employés n’ont pas de familiarité avec le Château, ce qui reflète un manque de connexion ou d’accès à ces espaces, souvent perçus comme moins accessibles ou peu pertinents pour leurs activités quotidiennes.

Analyse détaillée des émotions par groupe de participants

Les étudiants expriment une gamme d’émotions qui oscillent entre la tranquillité, l’activité et parfois l’anxiété, surtout autour des lieux dédiés aux études et aux déplacements. Par exemple, les espaces comme Telecom Paris et la gare suscitent des émotions de concentration, mais également de frustration, dues peut-être aux attentes élevées en termes d’infrastructure et d’organisation académique.

Le lac de Polytechnique apparaît comme une « bulle » de calme pour eux, offrant un répit bienvenu dans leur routine quotidienne.

Les travailleurs, y compris ceux qui ne résident pas sur le plateau, tendent à ressentir des émotions plus utilitaires et pragmatiques, comme l’activité et la concentration, en particulier dans les lieux comme EDF et Telecom Paris. Leur perception du plateau est plus fonctionnelle, associée aux responsabilités professionnelles, ce qui pourrait expliquer des émotions moins intenses de calme ou de romantisme.

Toutefois, la diversité émotionnelle à la gare et à Telecom Paris reflète également un certain niveau de stress et de frustration dans les trajets et les conditions de travail.

Les résidents, qui incluent des habitants permanents et ceux qui travaillent et vivent sur le plateau, montrent une attitude plus positive et stable envers les lieux. Ils sont plus susceptibles d’associer des émotions de calme et de contentement à divers endroits du plateau, tels que la Place Palaiseau ou la Ferme.

Cette stabilité émotionnelle pourrait s’expliquer par leur ancrage quotidien au plateau, qui leur permet de se familiariser et de s’attacher à ces lieux plus que les non-résidents.

Thèmes et mots symptomatiques

Calme est principalement associé au Lac de Polytechnique et à certains espaces verts, ce sentiment est dominant chez les résidents et les étudiants qui cherchent des lieux de détente en dehors de leurs obligations académiques ou professionnelles.

Concentration est particulièrement fréquente dans des lieux fonctionnels comme Telecom Paris et EDF, où étudiants et travailleurs passent beaucoup de temps pour leurs activités principales. Cela souligne l’intensité académique et professionnelle qui caractérise le plateau.

Les lieux de passage et de déplacement, comme la gare, sont souvent associés à frustration et anxiété, en particulier pour les non-résidents qui ressentent un stress lié aux trajets et à l’adaptation à cet environnement.

Romantisme est moins fréquent, mais notable chez certains résidents et étudiants autour de lieux spécifiques comme le Château, ce sentiment révèle une connexion plus esthétique et personnelle avec certains espaces du plateau.

L’apparence architecturale et l’environnement influencent souvent la perception des lieux par les individus, même ceux qui, a priori, ne semblent pas susciter des sentiments romantiques. Par exemple, l’École Polytechnique, généralement perçue comme un espace académique fonctionnel, a été ressentie différemment lorsqu’elle était associée au lac voisin qui transforme le paysage. La proximité de l’eau et le cadre naturel ont adouci l’aspect institutionnel du site, et de nombreux participants ont exprimé un ressenti positif envers cet endroit.

En résumé, les émotions ressenties par les usagers du Plateau de Saclay varient fortement selon les lieux et les groupes de participants. Les résidents démontrent un attachement plus stable et positif aux lieux, tandis que les non-résidents expriment une palette d’émotions plus diversifiée, souvent influencée par leurs besoins fonctionnels. Cette première analyse émotionnelle met en lumière les caractéristiques distinctes de chaque lieu et leur impact sur l’expérience des différents usagers, fournissant ainsi des indications essentielles pour des améliorations futures en termes d’infrastructure et de convivialité.

Perceptions du Plateau de Saclay

Profils des participants

Liste des profils des individus étudiés

Habitant 1, Habitant 2, Étudiant 1, Étudiant 2, Retraité, Bibliothécaire, Étudiant 3, Étudiant 4, Étudiant 5, Étudiant 6, Étudiant 7, Étudiant 8, Étudiant 9, Commerçant, Étudiant 10, Ouvrier.

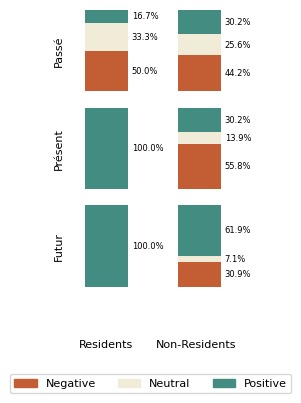

Perception passée

Résidents

Négatif : 50.00 %

Neutre : 33.33 %

Positif : 16.67 %

Non-résidents

Négatif : 44.19 %

Neutre : 25.58 %

Positif : 30.23 %

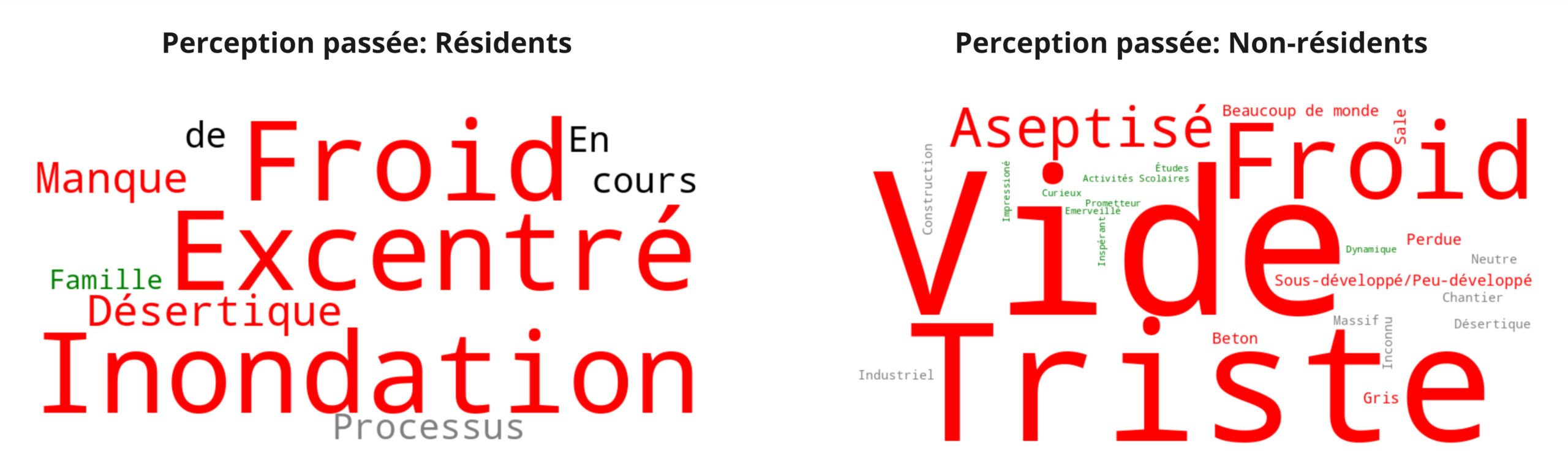

La perception passée du Plateau montre un sentiment globalement négatif, marqué par des éléments de frustration et d’inaccessibilité, avec toutefois une nuance de potentiel. Les non-résidents voient un peu plus de « potentiel » dans cet espace que les résidents, pour qui l’attachement quotidien et les attentes résidentielles engendrent davantage de frustration.

Pour les résidents les mots dominants tels que « excentré », « désertique » et « manque » traduisent un isolement et un manque d’infrastructures, tandis que le terme « famille » évoque un potentiel de développement.

Pour les non-résidents des mots comme « vide », « froid » et « inaccessible » reflètent une perception utilitaire du Plateau, principalement orientée vers le travail et sans attrait résidentiel. Quelques termes comme « opportunité » et « potentiel » témoignent cependant d’une perception de progrès possible, en particulier chez les étudiants.

Exemples marquants des résidents : « un désert avec potentiel » illustre une vision d’un lieu en développement mais peu adapté à la vie.

Exemples marquants des non-résidents : « labyrinthe sans fin » exprime la difficulté de navigation sur le plateau, tandis que « suspendu dans le temps » renvoie à une impression d’inachèvement.

Perception présente

Résidents

Négatif : 0.00 %

Neutre : 0.00 %

Positif : 100.00 %

Non-résidents

Négatif : 55.81 %

Neutre : 13.95 %

Positif : 30.23 %

Au présent, les résidents affichent une perception globalement positive, marquée par des améliorations significatives du cadre de vie. En revanche, les non-résidents continuent d’observer le plateau sous un prisme fonctionnel, en remarquant des progrès mais en critiquant le manque d’animation.

Des termes comme « atmosphère », « évolution » et « confort » montrent que les résidents perçoivent désormais le plateau comme un lieu de vie agréable et en croissance. « comme une bulle en train de grandir » et « un quartier en formation » montrent une perception positive d’un espace qui s’ancre de plus en plus.

Pour les non-résidents Les mots « désertique », « incomplet » et « pratique » signalent un progrès en termes de fonctionnalité pour les non-résidents, mais sans dimension résidentielle forte. « Un musée d’architecture moderne » renvoie à un environnement visuellement agréable mais manquant de vie, tandis que « un endroit en train de s’éveiller » traduit une impression de progrès encore inachevé.

Perception future

Résidents

Négatif : 0.00 %

Neutre : 0.00 %

Positif : 100.00 %

Non-résidents

Négatif : 30.95 %

Neutre : 7.14 %

Positif : 61.90 %

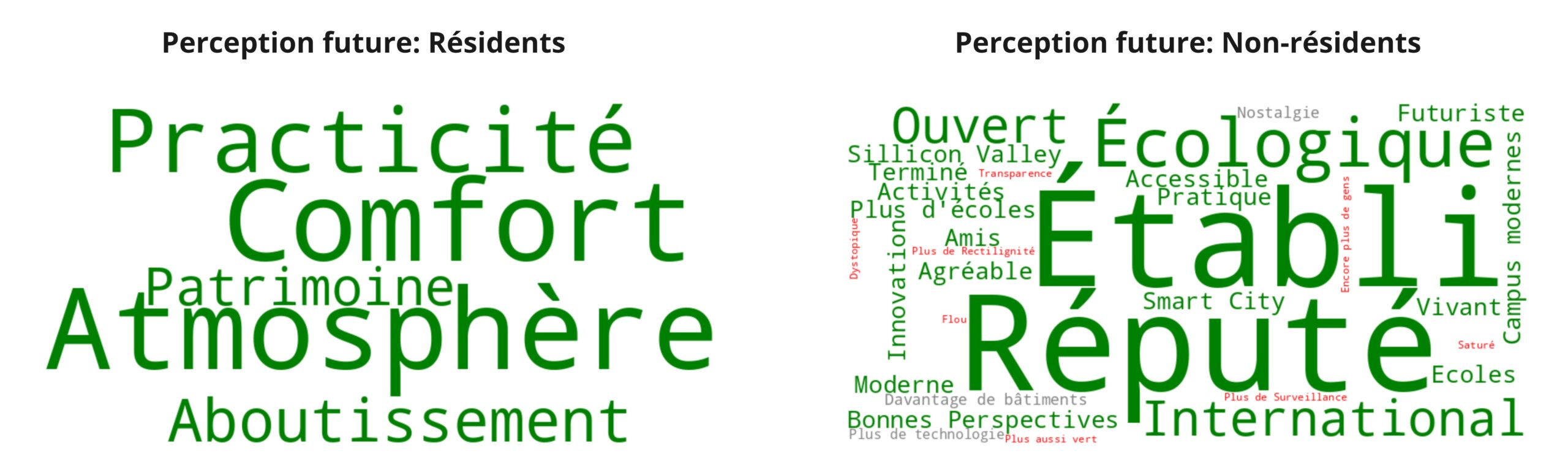

Pour le futur, les résidents projettent un espace de vie intégral et harmonieux, tandis que les non-résidents, bien qu’optimistes, voient surtout un pôle de technologie et de recherche.

Les mots des résidents « aboutissement », « vibrant » et « accès » révèlent une projection positive vers un lieu intégré avec tous les services nécessaires. « Un village moderne » et « la ville de demain » reflètent une anticipation d’un environnement résidentiel complet.

Les termes des non-résidents « innovation », « dynamique » et « futuriste » montrent une vision utilitaire, centrée sur l’innovation et la modernité. « Comme une Silicon Valley française » et « un campus en ville » traduisent une vision du plateau comme centre d’innovation et de recherche, sans perspective résidentielle.

Synthèse et analyse globale

Dans le passé, les résidents et non-résidents voient le plateau comme isolé et manquant de services. Cependant, les résidents expriment une frustration plus marquée, tandis que les non-résidents le perçoivent comme une étape, avec un potentiel encore inexploité.

Au présent, les résidents ressentent un confort accru grâce aux transformations en cours, tandis que les non-résidents continuent de voir le plateau comme un espace utilitaire, bien que plus pratique.

Dans le futur, les résidents imaginent un cadre de vie complet et socialement actif, tandis que les non-résidents envisagent un pôle technologique fonctionnel, sans attachement résidentiel.

Le Plateau de Saclay incarne pour les résidents un lieu en devenir, qu’ils envisagent comme un espace résidentiel vivant et intégré. Les non-résidents y voient un hub académique et professionnel de haute technologie. L’évolution du plateau pourrait idéalement allier ces deux visions, offrant un espace équilibré entre confort résidentiel et innovation, répondant ainsi aux attentes des résidents comme des non-résidents.

Interprétation des Projections à Travers les Personnages des Bandes Dessinées

Les résultats des projections des participants, recueillis à travers les dialogues imaginaires des personnages de la dame et du scientifique dans les bandes dessinées, révèlent des perceptions temporelles et émotionnelles contrastées face à l’évolution du Plateau de Saclay. Cette approche permet d’analyser la vision de l’évolution du lieu en fonction des différentes perspectives de ses usagers.

En 1990, les projections montrent que la dame perçoit le Plateau comme un espace naturel et calme, un refuge de verdure dans l’Île-de-France. Elle valorise le silence et la tranquillité qu’il offre, l’associant à une qualité de vie idéale et un cadre quotidien serein. Cette perception est marquée par une vision romantique et personnelle de l’espace, où le Plateau est perçu davantage comme un lieu de ressourcement que comme un centre d’activités.

À l’inverse, le scientifique voit le Plateau sous un angle fonctionnel et prospectif. Il remarque le caractère sous-utilisé du site et entrevoit déjà son potentiel pour devenir un pôle de développement économique et technologique. Sa vision est utilitaire et tournée vers l’avenir, illustrant une approche pragmatique axée sur la transformation et l’innovation. Cette différence initiale de perspectives pose les bases d’une opposition progressive dans la manière dont chacun envisage le futur du Plateau.

En 2024, les visions des personnages se détachent encore davantage. La dame est préoccupée par la « bétonisation » croissante du Plateau. Elle ressent une perte de charme et exprime des regrets face à la transformation rapide de cet espace qu’elle ne reconnaît plus. Pour elle, le Plateau a perdu une partie de son identité naturelle et communautaire, se transformant en un environnement impersonnel et urbanisé.

Cette réaction traduit un attachement fort aux caractéristiques originelles du lieu, et elle voit dans cette modernisation une rupture avec ce qui rendait le Plateau unique à ses yeux.

Le scientifique, quant à lui, est enthousiasmé par cette évolution. Il considère que le Plateau est en passe de réaliser son potentiel, devenant un centre d’innovation et de technologie qu’il surnomme la « Silicon Valley française ». Cette transformation est pour lui un signe de succès, une validation de sa vision initiale. Le contraste entre sa satisfaction et l’inquiétude de la dame illustre la polarisation des perceptions entre ceux qui valorisent la préservation de l’identité du lieu et ceux qui promeuvent son adaptation aux besoins modernes.

En 2035, la rupture entre les deux visions est complète. La dame se sent désormais étrangère au Plateau, qu’elle décrit comme industriel et dénaturé. Elle déplore la disparition de la simplicité et de l’esprit communautaire qui définissaient autrefois cet endroit. Pour elle, le Plateau est devenu méconnaissable, un lieu où elle ne trouve plus de résonance avec ses valeurs et ses souvenirs. Cette projection souligne une certaine nostalgie pour le passé, combinée à un sentiment de perte face à l’urbanisation accélérée.

De son côté, le scientifique voit dans le Plateau l’accomplissement de sa vision : un espace moderne, compétitif, reconnu mondialement et en phase avec les grands centres technologiques. Pour lui, le Plateau a enfin atteint sa maturité, devenant un modèle de développement et d’innovation en France. Il perçoit cette transformation comme un succès total, une concrétisation de ses ambitions initiales.

Cette analyse révèle une opposition nette entre deux visions de l’évolution du Plateau de Saclay : l’une nostalgique, portée par la dame, et l’autre visionnaire, incarnée par le scientifique. La dame représente une perspective attachée aux valeurs communautaires et à la préservation du cadre naturel, tandis que le scientifique symbolise la recherche de progrès, d’innovation et de développement économique.

Les émotions exprimées à travers ces personnages montrent les tensions entre la volonté de conserver l’identité du lieu et le désir de le transformer pour répondre aux besoins modernes. Cette polarisation peut refléter les perceptions divergentes des résidents et des usagers temporaires du Plateau, illustrant ainsi l’importance de trouver un équilibre entre la préservation du caractère résidentiel et l’essor du potentiel technologique.

Les résultats mettent en lumière des défis cruciaux pour l’avenir du Plateau : comment conjuguer modernisation et respect de l’identité historique et naturelle du lieu ? L’opposition entre les projections des personnages souligne le besoin d’une approche équilibrée, capable de satisfaire les aspirations de développement sans aliéner ceux qui attachent une valeur particulière aux aspects humains et naturels du Plateau.

Discussion et Perspectives

L’étude a permis de souligner des divergences dans les attentes des résidents et des non-résidents. Les résidents aspirent à un espace de vie harmonieux et accueillant, tandis que les non-résidents projettent une vision plus pragmatique, centrée sur la fonction académique et technologique du plateau.

Une piste d’étude future consisterait à examiner plus en détail les relations entre différents types d’espaces (publics, semi-privés, ou intérieurs) et le sentiment d’appartenance qu’ils génèrent. Les résultats obtenus montrent que la taille des espaces, leur organisation et certains éléments spécifiques comme des lieux de repos ou des zones de rencontre influencent le ressenti d’inclusion ou d’exclusion.

Conclusion

À travers cette enquête, nous avons exploré un aspect unique de la vie sur le Plateau de Saclay, révélant des perspectives et ressentis variés. Les résultats soulignent la dualité entre un espace de vie et un espace fonctionnel en pleine transition. En enrichissant notre compréhension des besoins et attentes des différents usagers, nous espérons contribuer à une réflexion plus large sur l’aménagement du plateau.

Nous adressons nos plus sincères remerciements à nos professeurs pour leur accompagnement tout au long de cette étude, et à tous les participants pour leur temps et leur franchise. Cette étude marque un pas vers une meilleure compréhension de cet espace en mutation et de l’expérience humaine qui s’y développe.