Tournée des bars !

Groupe : Louise, Léa, Alban, Gabriela, Josselin, Juliette, Florie, Marie

THÉMATIQUE :

Les bars du plateau et de la vallée

PHRASE D’ACCROCHE :

Les bars étudiants, PMU, tabacs-presse et cafés constituent une typologie de lieux présente à la fois sur le plateau de Saclay et dans la vallée. Ils sont des espaces de convivialité, de commensalité, de lien social et d’échanges. Qu’ils soient des lieux de passage ou des endroits qui invitent à davantage se poser, qu’ils soient des établissements fréquentés quotidiennement ou épisodiquement, leur existence est intimement liée aux personnes qui les fréquentent. Les bars s’animent au rythme des passants, des clients, et en tant que commerces de proximité, ils disent quelque chose de l’alentour, de l’environnement.

DÉFINITIONS :

Termes/Notions :

convivialité, habitabilité, lien social, rencontres, habitudes, quotidien, lieux de vie (bar, café, brasserie, rade, pmu, tiers-lieux)

Du côté des lieux :

bar : débit de boissons où les consommateurs se tiennent debout ou assis sur de hauts tabourets devant un comptoir

PMU : lieu de “pari mutuel urbain”, c’est à dire un endroit où l’on peut parier en direct sur une course

bar tabac : établissement commercial qui vend de l’alcool et du tabac – c’est un lieu où plusieurs usages se rencontrent et se croisent, et au sein duquel coexistent des usager·e·s passager·ère·s (qui viennent acheter du tabac) et des usager·e·s de temps plus long (qui boivent un café, un verre…)

rades : désigne à l’origine le meuble du bar, le comptoir et donc par métonymie, c’est l’argot pour désigner un café, un bar, un bistrot

Du côté des liens :

Art de la commensalité (Jean-Jacques Boutaud) : société traditionnelles, fait d’être ensemble, discussions, affects, liens qui se créent. plateforme de métissage, lieu de rencontre, “un·e commensal·e” : un·e compagnon·agne de table

Convivialité : la convivialité, mot dérivé du latin convivium, repas en commun, et convivialis, est un néologisme, créé par Jean Anthelme Brillat-Savarin, qui apparaît dans sa Physiologie du goût (1825) pour désigner « le plaisir de vivre ensemble, de chercher des équilibres nécessaires à établir une bonne communication, un échange sincèrement amical autour d’une table. La convivialité correspond au processus par lequel on développe et assume son rôle de convive, ceci s’associant toujours au partage alimentaire, se superposant à la commensalité. » (Jean-Pierre Corbeau)

>> QUESTION DE RECHERCHE (le 18/10) :

Notre constat est le suivant, sur le plateau nous ne retrouvons pas d’espaces de convivialité comme nous avons l’habitude d’en trouver ailleurs. Il y a peu de cafés, de bars… d’espaces où l’on se pose, où l’on fait une pause, où l’on se retrouve. Mais nous nous basons peut être sur un a-priori. Notre question est donc la suivante :

Dans quelle mesure les lieux traditionnellement conviviaux et de proximité tels que les bars ou cafés, participent à favoriser l’habitabilité de Palaiseau, à la fois sur le plateau et dans la vallée ?

NOS HYPOTHÈSES :

1/ Les lieux de convivialité du plateau et de la vallée (Palaiseau) sont-ils convaincants ou pas ?

On a nous l’hypothèse que en bas ça marche, mais peut-être non, et que en haut non. Mais c’est notre sensation perso. On veut la parole des autres.

2/ Les parcours de vie influencent la fréquentation des lieux de convivialité.

3/ Est-ce que dans le choix d’un lieu de convivialité, ce qui prime c’est la proximité directe avec les lieux de vie ou de travail, plutôt que la matérialité, les gens sur place, les usages, la qualité de l’offre ?

MÉTHODES

1/ ENQUÊTE : questionnaire posé

Pour le blog : mettre le pdf du questionnaire produit le 18/10

2/ analyser

Blog

Journal de bar

Le 15.10.2024

On s’est promené.e.s, principalement sur le plateau par manque de temps pour aller explorer la vallée. Déjà intéressé.e.s par les lieux de convivialité, on est allé.e.s voir le bar de Polytechnique, entièrement étudiant. On a déambulé dans l’école en se fondant dans la masse des étudiant.e.s. Puis on est passé dans un PMU sur le plateau, sans y voir aucun étudiant. Des ouvriers et des agents de service, une rupture sociale avec le reste des personnes déambulant dans les rues alentour. Comme un lieu qui résiste au campus et au lissage social, un rappel des centre-villes ou des villages.

Le 17.10.2024

On s’est réparti.e.s en trois groupes pour aller voir différents bars de Palaiseau. Une observation ouverte pour le moment, sans a priori ni attente particulière. Au sein même de la ville, on a opté pour différentes typologies de lieux : un bar en centre-ville, un autre face à la gare du RER B et un autre au nord de la ville. On a ensuite cherché des saillances, des points communs à relever qu’il nous semblaient intéressants à explorer, qui avaient pu susciter notre étonnement, nous interpeller. Tout cela dans le but de voir émerger une question de recherche, une hypothèse qui permettrait ensuite de penser une méthodologie d’enquête.

Marie et Léa :

Le Paris

Pour cet après-midi d’enquête, nous sommes descendues dans le centre ville de Palaiseau. Nous avons pris le bus 91.06, car le bus 14 ne passait qu’une fois par heure, et bien sûr, il venait de passer il y a huit minutes. Donc nous n’allions pas attendre 52 minutes. Alors donc, bus 91.06, direction Massy-Palaiseau. Nous nous sommes arrêtées à l’arrêt Palaiseau.

Nous avons marché et très rapidement, l’environnement a changé : les rues se sont rétrécies et tout me semblait plus familier, moins bétonné, moins plateau de Saclay. Nous avons pris la rue de Paris, la rue du centre-ville. A gauche et à droite différents commerces : un vendeur de bubble tea, une épicerie bio locale, un salon de thé, une galerie d’art solidaire, un antiquaire aussi.

Nous nous sommes arrêtées à la brasserie/café Le Paris. Commande : deux allongés. Nous voyons : une table au fond où deux hommes finissent de déjeuner, trois hommes qui fument et boivent un café, un duo de personnes âgées, et l’homme fume un cigare. Derrière nous, le marché est en train d’être replié, normal, il est 13h. On démonte les structures métalliques des échoppes sur le parvis de la bibliothèque.

En repartant nous voulons attraper le bus 14. Nous passons devant un tiers-lieu qui est fermé, mais qui a l’air intéressant. Peut-être irons-nous y boire un verre un jour. Derrière les grilles en métal, il y a des petits fanions colorés. Il pleut fort. Nous remontons à Telecom.

Gaby, Alban et Josselin :

Le Tabac de Vauhallan

7 Pl. du Général Leclerc,

91430 Vauhallan

12h30-13h30

Un restaurant plus qu’un tabac ou qu’un bar. Un espace très petit et peu présent réservé au tabac et aux paquets de cigarettes. Une personne à l’accueil au bar et une personne en salle. Un homme était assis au bar quand on est arrivé·es. Il y avait 7 personnes en train de manger, et 4 sont arrivées pendant que nous étions là dont 2, visiblement habituées, qui ont fait la bise à la serveuse.

Le style décoratif était très moderne. Bleu canard sur les murs, tables en bois, fausses plantes, simili-parquet. Terrasse avec vue sur l’église. Clientèle entre 30 et 55 ans. Au niveau sonore : fond musical très léger.

Prix du demi : 3,20€ au bar et 3,80€ en salle

Le Tabac de l’Ardennay

88 Rue Maurice Berteaux

91120 Palaiseau

Un PMU comme on se les imagine : quand on rentre, des habitué·es, tous tournés vers les écrans de courses hippiques et de jeux d’agents. On est arrivés en s’installant au bar et en demandant 2 cafés et un jus de fruit. On a demandé si on pouvait discuter quelques minutes. L’homme derrière le bar a accepté d’échanger. C’était le patron.

Il vit dans le 93 mais vient travailler ici tous les jours. Il a acheté l’établissement en 2022, et avant il était gérant d’un bar plus traditionnel. Il voit clairement la différence avec le pmu qu’il gère maintenant. 65% du chiffre d’affaires du bar tabac est réalisé grâce aux jeux d’argent.

Il y a deux télés avec des paris hippiques et des jeux d’argent. Et une pièce pour les cartes.

La fréquentation est plutôt constituée d’habitué·es. Des personnes qui habitent pas loin, il y a une réelle influence de la météo sur la fréquentation. Le patron nous dit que des étudiants étaient présents l’été dernier mais que très peu viennent maintenant, éventuellement quand il fait beau. Sinon il nous raconte qu’il a employé une étudiante pendant 1 an.

Il y a aussi les ouvriers de la ligne 18 qui viennent faire leurs pauses.

Selon lui, il y a une vraie coupure avec le plateau.

Ils organisent des fois des soirées foot.

Le Tabac de la Gare

2 Place de la Gare

91120 Palaiseau

Un PMU situé à proximité immédiate de la gare. La salle est d’une superficie moyenne et est organisée en L. Il y a des affichage de la française des jeux un peu partout, du carrelage fin au sol. Les services proposés sont : vente de tabac, vente de boissons alcoolisées ou non, vente de jeu d’argent, paris hippiques. Une petite dizaine de personnes isolées entre elles occupent les lieux au maximum. Certaines sont assises à une table, d’autres sont debout au comptoir, d’autres sont de passage et restent au niveau de la caisse. Les gens qui restent un peu sont principalement là pour faire des jeux d’argent et boire des cafés de façon informelles, ceux qui sont de passage achètent du tabac. La bière la moins chère est à 3,70 (25cL). La clientèle tourne entre différents tabacs selon les jours de la semaine. il n’y a pas d’étudiants du plateau qui viennent ici. Le propriétaire s’est rendu 3 fois sur le plateau de Saclay en 15 ans.

Louise et Florie :

Café Saint-Georges

29 Boulevard Nicolas Samson

91120 Palaiseau

France

Observation de 13h50 à 14h35

Prendre la ligne de bus n°14 et descendre dans la vallée en peu de temps. Un bar, PMU et tabac en face de l’arrêt de RER B Palaiseau Villebon. Une rue passante et des places de parking chronométrées, des bornes qui deviennent rouges passé un certain délai, des gens qui semblent pressés, qui entrent acheter un paquet de tabac et qui repartent aussitôt. Des ouvriers, des travailleurs du BTP qui garent leurs camionnettes et viennent prendre un café. Un monsieur qui parle avec la serveuse au bar. Deux autres assis pour manger, une carte aux inspirations asiatiques. Trouver ça amusant pour le Saint Georges. Des locaux qui prennent des nouvelles les uns des autres. Quelques tables en terrasse, un abri précaire contre la pluie. Un lieu de passage plutôt qu’un endroit où vraiment se poser. On a vu à la fois des piétons, des personnes qui sortaient du RER ou qui y entraient, d’autres qui arrivaient en véhicule, d’autres encore qui prenaient le bus… Une envie de dessiner et comprendre tous ces flux. Les questions qui ont émergé étaient alors de l’ordre des itinéraires, des chemins de vie, des mobilités. D’où viennent les personnes qui fréquentent le bar ? Où vont-elles ? Avec quels moyens de transport ?

Le 18.10.2024

On a fait un point ce matin avec Panos, Isabelle et Marie-Alix pour parler de notre idée de méthodologie d’enquête. Au cours de l’échange, nous avons réalisé que les bars étaient davantage un terrain d’enquête qu’une problématique en tant que telle, et nous avons essayé de changer d’angle sur notre sujet. Si la question du lien nous intéressait, le fait de ne plus s’attarder que sur la matérialité des bars et leurs intérieurs permettait moins de penser l’aspect sensible et humain, les motivations des client.e.s à venir dans ce bar plutôt qu’un autre… En somme, nous voulions davantage penser en terme d’écosystème pour avoir une compréhension plus holistique de ces espaces. S’intéresser à la question des mobilités, des temporalités, des parcours de vie, des habitudes et du quotidien. La question qui émergeait était alors celle de savoir s’il y avait des pratiques / habitudes parallèles dans les lieux de convivialité (cafés et bars) entre la vallée et le plateau, malgré l’apparent clivage ? Savoir aussi si les lieux de convivialité tels que les cafés pouvaient permettre de mettre en évidence des liens entre deux réalités spatiales apparemment opposées, s’ils permettent de penser au-delà de cette forme de cohabitation sans interaction qui semble caractériser les relations entre plateau et vallée. Nous voulions enfin chercher à savoir si les bars ou restaurants remplissaient les mêmes fonctions sur le plateau et dans la vallée, si les client.e.s venaient y chercher la même chose.

Néanmoins, même en mettant en lumière des endroits agréables dans la vallée, nous avions des doutes quant au fait que les étudiant.e.s ou travailleur.se.s d’ici prennent le temps de descendre, pour prendre un café ou se poser s’ils n’y voient pas réellement plus-value. Quel intérêt pour ces usager.e.s du plateau à s’aventurer en dehors des frontières de l’utile, de la rentabilisation du temps ? Ces questions rejoignent les thématiques d’accélération formulées par Hartmut Rosa, autour de notre société postmoderne qui ne prend plus le temps de rien et vit de moins en moins d’expérience forte et résonante. Est-ce qu’il s’agit alors de ralentir, de s’évader du plateau pour trouver des bulles de décélération ? Ou est-ce que les lieux de convivialité du plateau permettent d’offrir ces espaces-temps en dehors des injonctions de rentabilisation du temps ? Nous voulions confronter nos préjugés sur les bars du plateau à la réalité et nous avons alors pensé à des questions à poser aux gérant.e.s des bars. Nous avons également écrit un formulaire à soumettre aux client.e.s. Dans l’après-midi, nous nous sommes séparé.e.s en 2 équipes pour aller enquêter sur 2 lieux différents. Puis nous sommes revenu.e.s à Telecom pour faire un point, rédiger nos entretiens et cartographier nos lieux d’intérêt.

Gaby, Léa, Marie

Nous sommes allées au 19, en face de Telecom. Il n’y avait presque personne. Trois personnes payaient. Nous avons fait notre premier entretien avec la fille de la gérante du lieu. Nous avons tout recueilli sur le document de question préparé à cet effet.

HYP 1/ Nous pensions que les espaces de bars, cafés sur le plateau n’étaient pas forcément agréable. En discutant avec la personne, nous avons vu qu’elle le trouvait agréable.

HYP 3/ Selon la personne, la géographie du lieu n’est pas si importante que ça. Hyp 3 invalidée.

Juliette, Louise et Josselin

Gaëlle du Julie’s

Bar sur le plateau

Entretien spontané, sans enregistrement

Le 18/10/2024, de 14h30 à 15h00

Présentation générale du Julie’s par Gaëlle

Le Julie’s est un bar, restaurant et espace de coworking, avec une mezzanine cozy en haut et un espace bar et restauration en bas. Il est ouvert depuis un an et demi et tient son nom de la gérante. Nous nous sommes entretenus avec son employée, Gaëlle, qui a été une interlocutrice très avenante et ouverte. Julie et Gaëlle se sont rencontrées avant même l’ouverture du lieu, au moment où il n’était qu’un local en béton non aménagé. Le lieu propose des soirées à thème, des possibilités de réserver un étage pour un anniversaire, des soirées karaokés, des écrans plats pour les soirs de match, une terrasse quand la météo le permet, un babyfoot… Le burger rose est la signature du restaurant, cette spécialité permet de démarquer l’offre du Julie’s.

Le lieu est ouvert de manière continue de 7h00 à 23h00 en semaine et de 7h00 à 1h30 le vendredi et samedi soir. En comparaison des bars parisiens où Gaëlle a pu travailler, les affluences sont très discontinues, il y a parfois des moments sans aucun client, et des vagues de dizaines de personnes.

Le matin, ce sont surtout des ouvriers et des étudiant.e.s qui viennent prendre des cafés.

Le midi, quelques étudiant.e.s mais la plupart mangent au Crous et ce sont surtout des personnes qui travaillent sur le plateau ou dans les bureaux qui viennent se restaurer. Il s’agit plutôt de rendez-vous professionnels entre collègues.

Le soir, il y a un happy hour qui attire beaucoup d’étudiant.e.s, de manière plus ou moins régulière selon les jours de la semaine.

La semaine, ce sont surtout des personnes qui habitent ou travaillent sur le plateau qui fréquentent le bar-restaurant, et le week-end, il y a aussi des familles qui viennent, pour le samedi soir notamment.

Pendant les vacances scolaires, le lieu est moins fréquenté, voire complètement fermé à Noël et en août puisque ni les étudiant.e.s ni les travailleurs.ses du plateau ne sont présent.e.s.

Gaëlle, de Paris à Palaiseau

Gaëlle a travaillé à Paris plus de 25 ans, avant de déménager à Gif-sur Yvette pour offrir à ses enfants un autre cadre de vie, un environnement plus calme. Au début, elle continuait de travailler à Paris, faisant les allers et retours quotidiennement, et suite à un accident de voiture, elle a décidé de trouver un emploi plus proche de son domicile.

Forte de son expérience dans la restauration, dans des bars à forte fréquentation autour de Châtelet ou Montparnasse, son emploi sur le plateau lui semble reposant et agréable. Elle retourne parfois à Paris pour faire des services et retrouver l’adrénaline de son ancien travail mais dans l’ensemble, elle se dit heureuse de son changement de vie. Elle tient au bon accueil, aux sourires, à rendre son lieu de travail aussi convivial que chaleureux.

Liens au sein du plateau et entre le plateau et la vallée

Gaëlle a activement œuvré à la mise en lien entre le plateau et la vallée, en distribuant notamment des tracts promotionnels dans de nombreux commerces à Gif-sur-Yvette. Aussi, des affiches ont été mises dans les écoles du plateau pour promouvoir le lieu à son ouverture et des étudiantes travaillent au bar le soir, ce qui contribue à amener toujours plus de client.e.s. C’est également par le bouche à oreille que le lieu s’est fait connaître, avec notamment une forte affluence des habitant.e.s de la Troche une fois que le restaurant a été identifié grâce à la communication faite autour du lieu.

Elle identifie certains freins à la fréquentation du Julie’s, principalement liés au transport et à l’accessibilité. Autant sur le plateau, le bar-restaurant est à proximité des écoles, autant pour des personnes extérieures, le lieu est mal desservi en bus et il y a peu de places de voitures où se garer, les places étant payantes en journée et gratuites seulement le soir.

Elle a peur de la concurrence qui va arriver avec la fin des travaux et l’ouverture des nouveaux commerces sur le plateau. Pour l’instant, il y a principalement le 19, Brass & co du côté du Moulon et le Julie’s, mais a priori il y aurait l’ouverture de nouveaux restaurants, un italien à court terme et d’autres à venir. Elle déplore la difficulté à fidéliser une clientèle, puisque les étudiant.e.s sont là pour un nombre d’années limité. Néanmoins, au-delà de la proximité géographique, des étudiant.e.s du Moulon et donc davantage des écoles telles que l’ENS ou Centrale Supélec, viennent spécialement s’aventurer de l’autre côté du plateau pour venir au Julie’s.

Collection de questions

Est-ce que les bars sur le plateau de Saclay créent des espaces de convivialité et renforcent le lien social entre les habitant.e.s comme ils peuvent le faire dans les villages ou centre-ville ? Les bars peuvent-ils être considérés comme des lieux de contre-culture ou de résistance face à l’urbanisation croissante du plateau ? Comment les bars sont-ils affectés par les politiques d’urbanisation et de développement économique sur le plateau de Saclay ? Ont-ils un rôle actif dans les débats publics sur l’urbanisation ? Dans quelle mesure les bars sont-ils des lieux où s’expriment les tensions entre les anciens habitants et les nouveaux arrivants dans un contexte d’urbanisation rapide ? Ou sont ils au contraire un endroit de rencontres et de mélanges entre ces deux catégories d’habitants ? Les cafés, bars, et tabacs du plateau et de la vallée sont-ils des lieux de vie communs aux habitant·e·s du plateau et des vallées? Si oui permettent-ils de créer du lien entre ces différents types de population? Les néo-arrivé.e.s ont-ils des habitudes, un rapport quotidien à ces lieux même s’ils ne sont pas amenés à rester sur le plateau sur le long-terme ? Ou les bars sont-ils davantage un lieu qui accueille les habitant.e.s ? Quelle fréquentation des bars au cours de la journée ? Quels usages ?Quelles différences entre le plateau et la vallée ? Y a-t-il une pertinence à relier le plateau et la vallée ? Quels peuvent être les plus-values, à la fois pour les habitant.e.s de la vallée et celleux du plateau ? Est-ce que le clivage qui semble exister entre plateau et vallée se retrouve aussi dans les lieux de convivialité ? Ou ceux-ci permettent-ils au contraire de les dépasser ?

LE 22 OCTOBRE

22.10.24

Général

Contrairement aux autres jours, nous nous sommes réunis dans la salle rigole à Palaiseau au sein du quartier Camille Claudel qui surplombe la ville. Du fait de commencer notre journée à Palaiseau, nous en avons profité pour enquêter dans les cafés et bars de la vallée.

Après s’être rejoints ce matin, nous avons affiné notre questionnaire en fonction des retours de Josselin vendredi. Ainsi, de nouveaux critères importants dans la convivialité d’un lieu nous sont apparus : les tarifs des consommations ou encore la vue sur l’extérieur et la présence d’une terrasse. Le critère de “ressemblance avec les lieux familiers”, peu compréhensible des gens interrogés, a aussi été supprimé.

Nous avons ensuite discuté avec Véronique (?) pour confirmer ou nous indiquer les lieux de convivialité dans la ville. La rue de Paris, empli de commerce trouve au bord d’un vaste espace servant de place pour le marché le jeudi et le dimanche un café-bar-restaurant : le Paris. Café principal de Palaiseau. Elle nous a aussi indiqué qu’au niveau du cinéma, sur l’autre grande rue traversante de Palaiseau, celle du 8 mai 1945, il y a quelques bars fréquentés par des étudiants. Ainsi qu’un peu plus loin, un bar associatif, haut lieu de création de solidarité sur l’avenue Stalingrad, mais en perdition suite à des changements de propriétaires.

C’est avec ce nouveau questionnaire et ces informations en poche que nous sommes partis enquêter en deux groupes.

Louise, Marie, Alban

au café Le Paris, et à l’Ardennois

Nous sommes allés au Paris, où nous avons pris un café et questionné les personnes qui s’y trouvaient. En 2h, 7 personnes ont souhaité répondre à nos questions. Louise interrogea seule avec courage et abnégation, là où Marie et Alban, plus timides, y sont allés à deux. Malgré nos questionnaires, l’exercice de l’entretien demande parfois de s’éloigner du sujet précis d’une question, de s’ouvrir à la parole des gens qui souvent racontèrent leur vie. Ainsi, la première personne que Marie et Alban questionnèrent, parla de son activité associative où il réalisait des cours d’histoire de l’art mensuellement. Les entretiens étaient donc le plus souvent longs, précis et très apprenants sur la manière dont le Paris s’insérait dans leur quotidien. Car toutes les personnes interrogées étaient des habitués, trouvant dans le café un lieu où s’arrêter dans des trajets quotidiens. Que ce soit des promenades ou des trajets de travail. La proximité du lieu d’habitation, comme l’apparente neutralité du Paris, ainsi que sa terrasse en faisaient un lieu convivial. Cette matinée fut donc très fructueuse.

Après la pause du midi, où nous nous sommes rejoints tous les six, nous avons décidé d’inverser nos terrains d’enquêtes. Nous marchâmes donc vers l’Ardennois. Mais ici une dynamique inverse s’est établie. Nous ne sommes pas arrivés à poser nos questions et à interroger les gens. Les personnes étaient en famille ou petits groupes face à une télévision retranscrivant des courses hippiques. Tous les consommateurs étaient concentrés dessus, pris dans leur action de pari, et les arrêter dans cette activité nous semblait déplacé. Nous avons donc pris le choix de revenir à la salle Rigole afin de créer un tableur nous permettant de compiler nos différents entretiens et de réfléchir sur les interprétations que nous tirions de nos observations.

Gaby, Josselin, Juliette

à l’Ardennois et au café Le Paris

Nous avons commencé par aller à l’Ardennois, le PMU rue Denfert-Rochereau. Le bar était peu rempli, nous avons commandé des sirops avant de s’installer dans la salle à une table pour observer les lieux et les personnes qui se trouvaient dans le bar. Un homme à coté de nous jouait au tiercé, un autre buvait un verre au bar, et un troisième jouait au loto dans l’espace PMU vers le bar. Nous entendions dans la véranda un groupe de quatre hommes jouer aux cartes. Josselin est allé interroger l’homme qui buvait un verre au bar, Gaby et Juliette ont attendu que de nouveaux client arrivent pour aller leur poser des questions. Il était en effet assez délicat d’aborder les gens qui semblaient tous bien occupés, abordés par leurs activités et peu ouverts à la discussion. Un duo d’hommes est entré et s’est arrété au bar Gaby et Juliette sont allées les interroger, seul l’un des deux a souhaité rester mais était pressé puisqu’il venait manger sur sa pause midi et peu bavard. à la fin d’une course de chevaux Josselin est allé interroger le vieux monsieur qui jouait au quinté mais qui n’a pas souhaité répondre.

Nous nous sommes ensuite retrouvés tous les six pour la pause de midi, pour partager les retours que nous avons obtenu et échanger nos lieux d’enquêtes.

Nous nous sommes alors rendus au Paris, rue de paris en plein centre de Palaiseau. La discussion y était bien plus aisée, il était plus confortable d’y aborder des gens qui semblaient bien plus ouverts à la discussion. Nous nous sommes à nouveau divisés en deux groupes, Josselin d’un coté, Gaby et Juliette de l’autre. Nous avons pu interroger un total de 7 personnes, qui avaient des points de vue différents et des critères de choix d’un lieu de convivialité différents. Les échanges étaient fructueux et nous ont permis d’avancer sur nos réflexions. Bien qu’il restait des gens que nous aurions pu continuer d’interroger, nous avons décidé de remonter à la salle de la Rigole pour nous retrouver et mettre en commun les données que nous avions récupérées.

Reformulation de nos deux grandes hypothèses de recherche

La convivialité

On avait une sorte de préjugé qui était très binaire : lieu convivial = en bas

lieu non convivial : le plateau.

Or cela a l’air plus fin que cela.

La question que nous nous posons maintenant est : quelles définitions de la convivialité existent en haut et en bas ? Sont-elles différentes ?

L’influence des lieux et de la proximité

Le critère prédominant pour un lieu de convivialité dépend de la proximité : tant celle du lieu de vie que du lieu de travail.

Une hypothèse sous-jacente pourrait être : y’a-t-il un parallélisme entre les horaires de fréquentations des lieux et les populations qui y sont ? Ou cela est-il plus mélangé ?

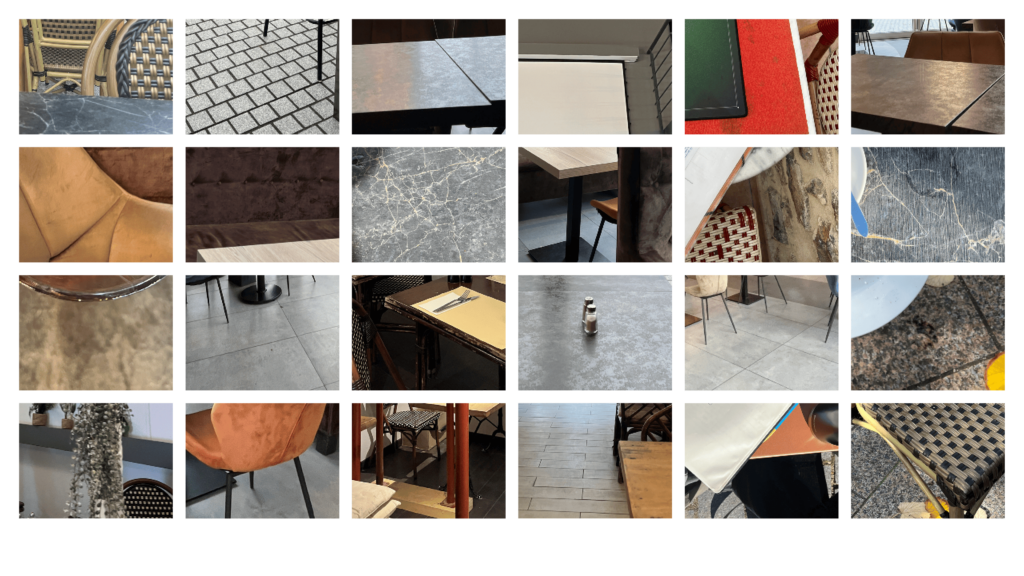

Petites photos du jour :

Une enquête aussi sensible et imagée

Nous avons décidé de conduire cette enquête en abordant les bars visités sous un angle plus sensible, en nous intéressant aux matérialités et aux ambiances qui s’en dégagent. Pour ce faire, nous avons pris des photographies avant ou après chaque entretien, capturant des détails spécifiques de la décoration : les tables, les chaises, le sol, le comptoir, et autres éléments tangibles du lieu. Notre intention n’était pas tant de montrer ces décors comme une simple composition d’objets, mais de les révéler sous forme d’un ensemble de surfaces et de textures. En optant pour des gros plans, nous avons cherché à décontextualiser et à uniformiser ces détails, pour mieux en faire ressortir une mosaïque anonyme de formes et de matières. Ce collage visuel incarne ainsi les résultats de cette première étape de notre enquête.

Le premier élément d’interprétation qui émerge de cette série de photos est la relative homogénéité des matérialités des bars, qu’ils se situent sur le plateau ou dans la vallée. Il s’avère difficile, au vu de ces images, de déceler des distinctions marquées ou de les rattacher précisément à un bar en particulier. Dans l’ensemble, les lieux présentent des couleurs plutôt ternes, un camaïeu de tons bruns et gris, ponctués par le vert discret des plantes, le tout dans un aspect verni, de surfaces lisses et polies. L’atmosphère générale dégage une impression de propreté et de modernité. De plus, chaque surface est unique, marquée par des textures particulières : du béton ciré, au grain du bois, chaque élément se différencie subtilement sans pour autant rompre l’uniformité visuelle globale.

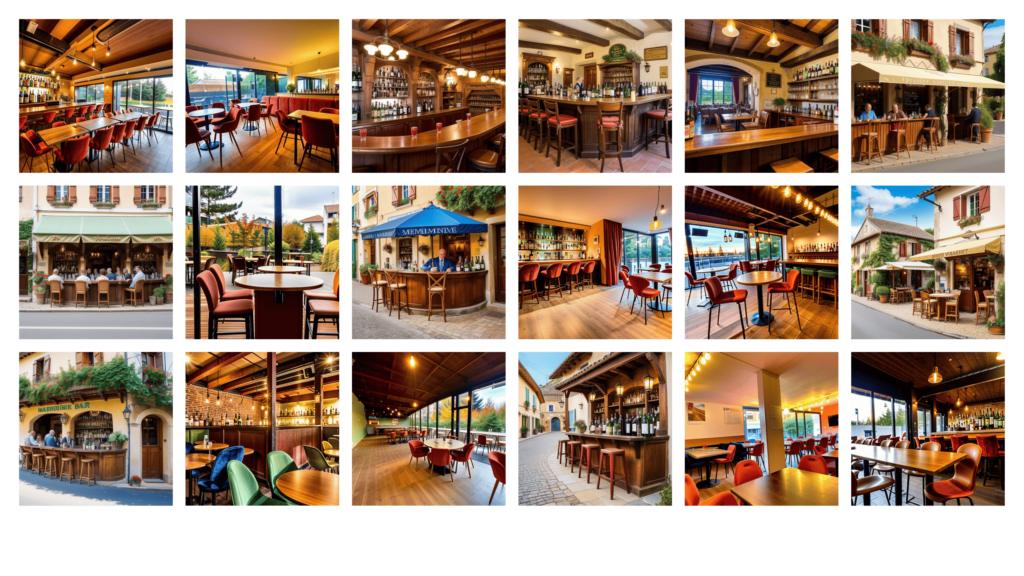

Face à ces observations, nous avons choisi de mener une expérience complémentaire en utilisant les données de notre enquête sur la convivialité. Nous avons sélectionné les trois termes les plus fréquemment associés à la convivialité, puis les avons intégrés à un “prompt”, une série de mots-clés fournis à une IA pour générer des images. Nous avons voulu voir si cette génération permettrait de faire émerger une dichotomie entre les deux types de bars observés. Afin d’affiner ce processus, nous avons également entraîné l’IA sur le corpus d’images des bars du plateau que nous avions capturées, pour qu’elle puisse assimiler l’idée même de “bar” comme une image spécifique. Ainsi le prompt ne contient aucune indication de matières, seulement des adjectifs liés à l’ambiance. L’objectif était de créer une extension idéalisée d’un bar parfaitement convivial, selon les matérialités trouvées à Palaiseau.

Nous allons maintenant entreprendre une rapide exégèse des résultats obtenus. Contrairement à l’uniformité observée dans notre enquête photographique, une nette dichotomie apparaît dans les images générées par l’IA. Lorsqu’elle est guidée par des termes tels que “rigolade”, “accueillant” et “retrouvailles”, l’IA produit des décors évoquant une ambiance chaleureuse et conviviale. On y voit des comptoirs animés, des lieux remplis de vie, parfois agrémentés d’une terrasse ouverte sur l’extérieur. La présence d’éléments associés à la consommation d’alcool renforce l’image du bar comme espace de détente et de rire. Les matériaux privilégiés, comme le bois omniprésent et les touches de petites fleurs, ancrent ces lieux dans une esthétique vernaculaire, familière, voire rustique. La composition architecturale, avec des éléments de façade et des objets décoratifs, crée une ambiance invitant au rassemblement.

À l’opposé, les images générées à partir des mots “chaleureux”, “échange” et “amitié” produisent une tout autre représentation. Ici, l’architecture est résolument moderne, avec de grandes baies vitrées ouvertes sur un environnement naturel, peuplé de sapins et baigné de lumière. Les espaces sont aménagés de manière plus minimaliste et rationnelle : des petites tables rondes ou carrées en bois verni et brillant, organisées pour des groupes restreints, disposées dans un espace où l’orthogonalité structure l’ensemble. Des rideaux ajoutent une note d’intimité. Le point de vue intérieur laisse nous spectateur dans un espace clos et sans présence humaine, où la convivialité semble presque se réduire au caractère objectal de l’espace intérieur, soigneusement agencé mais en quelque sorte désincarné. C’est par son décor, son architecture, en somme son design que la convivialité ici se décrit. Les couleurs, plus nombreuses ici, composent une palette de pastels qui renforce cette atmosphère feutrée et contemporaine.

Ces images générées par l’IA tendent à cristalliser deux archétypes de bars. D’un côté, un lieu de convivialité où se concrétise la rencontre spontanée et le regroupement humain. De l’autre, un espace conçu avec précision pour le confort, où l’architecture et le design donnent forme à une convivialité plus abstraite, moins centrée sur l’humain que sur l’objet.

Si ces documents présentent un intérêt, nous regrettons quelque peu, par les contraintes temporelles du wokshop, qu’elles ne purent être utilisées comme outils pour amorcer une conversation avec les personnes interrogées. Même si une telle discussion peut avoir lieu avec vous le public