#Benoit Queron #Clara Soleilhavoup #Marie Charrier

Résumé / Abstract :

Contexte :

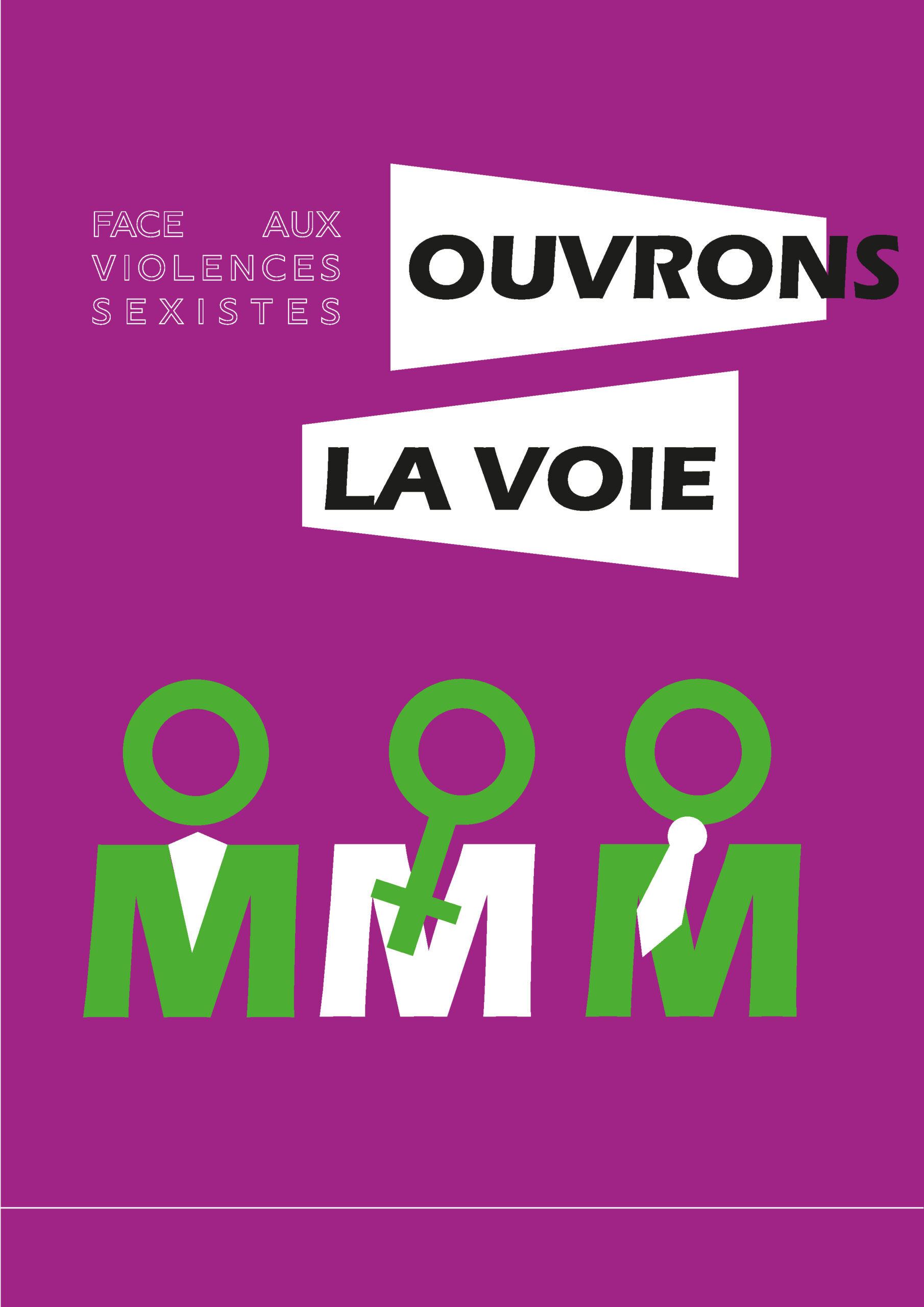

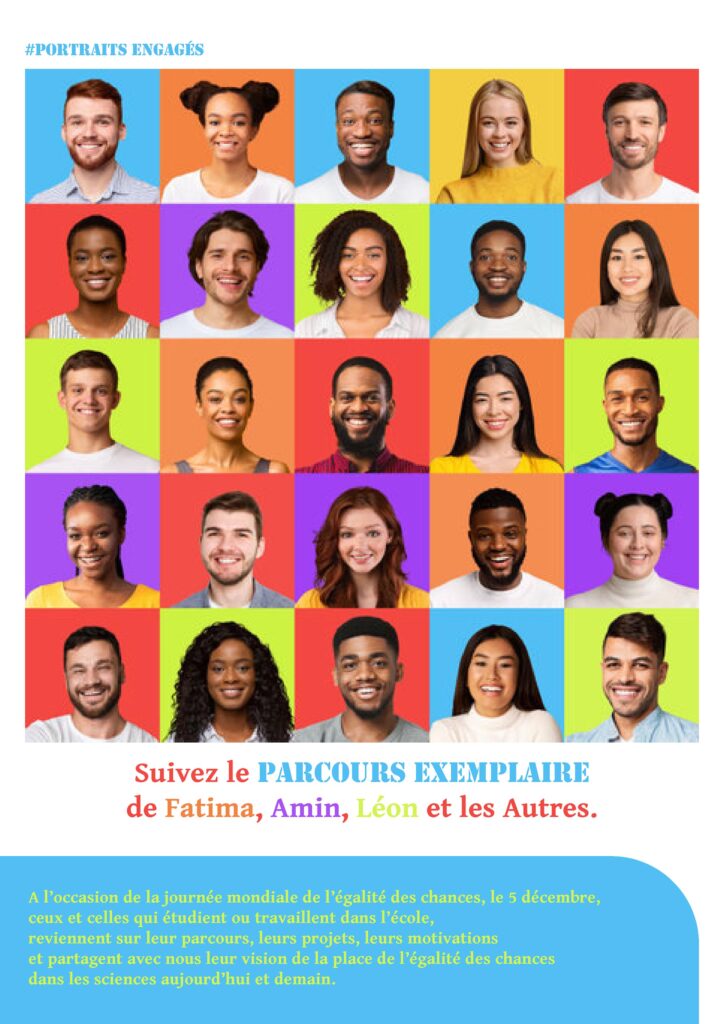

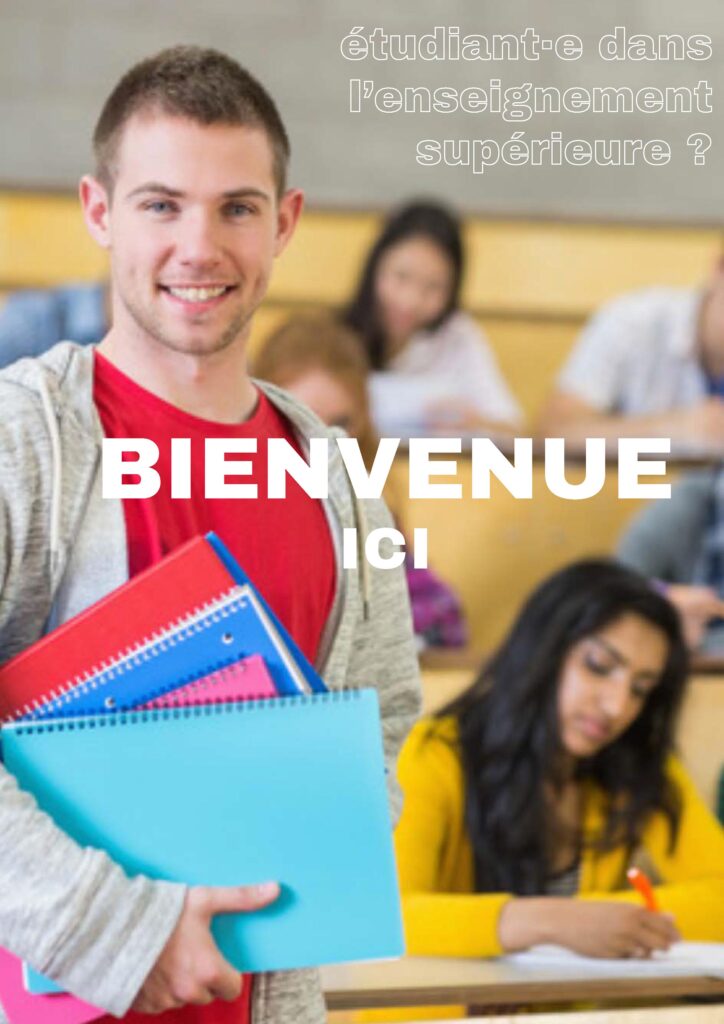

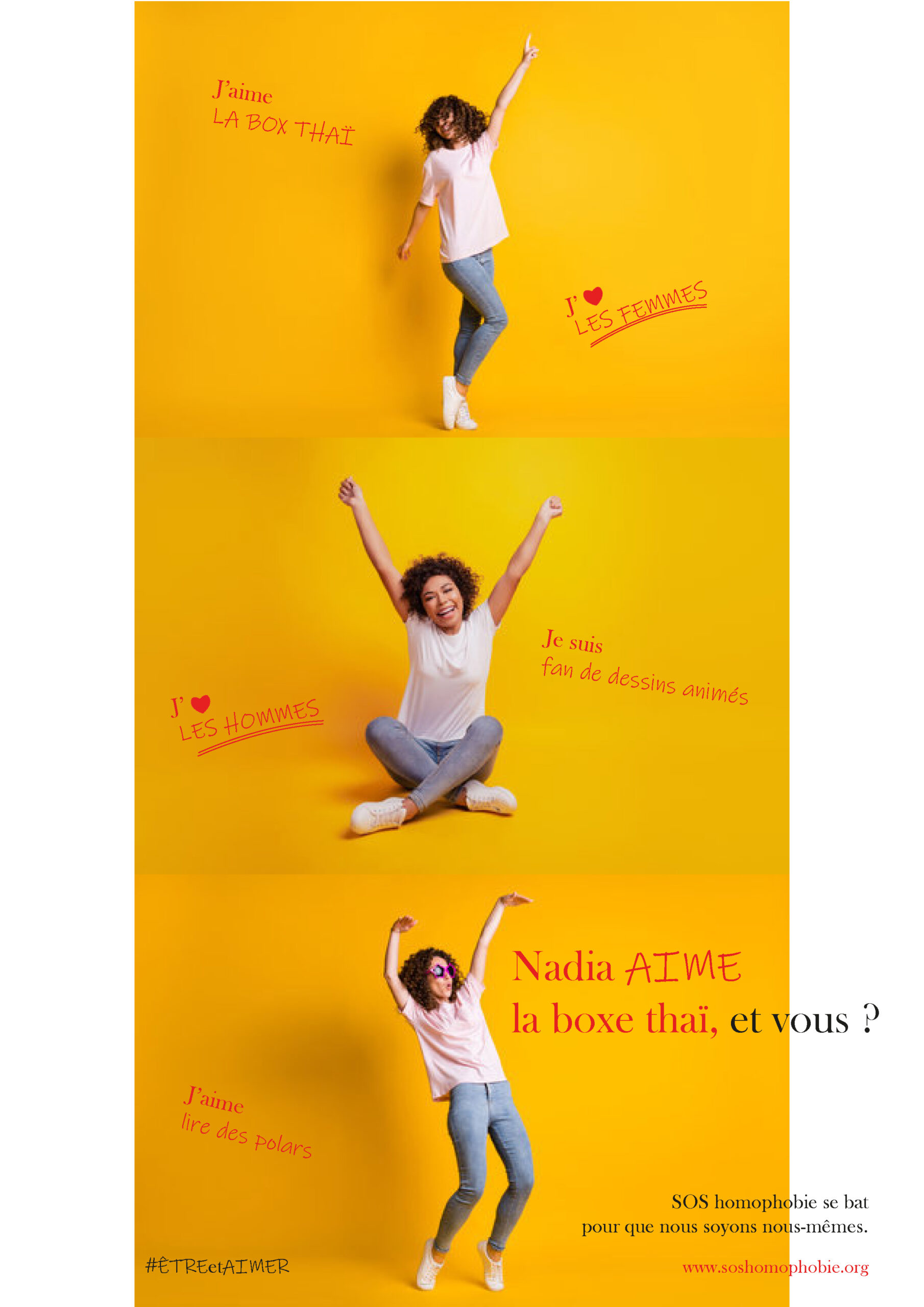

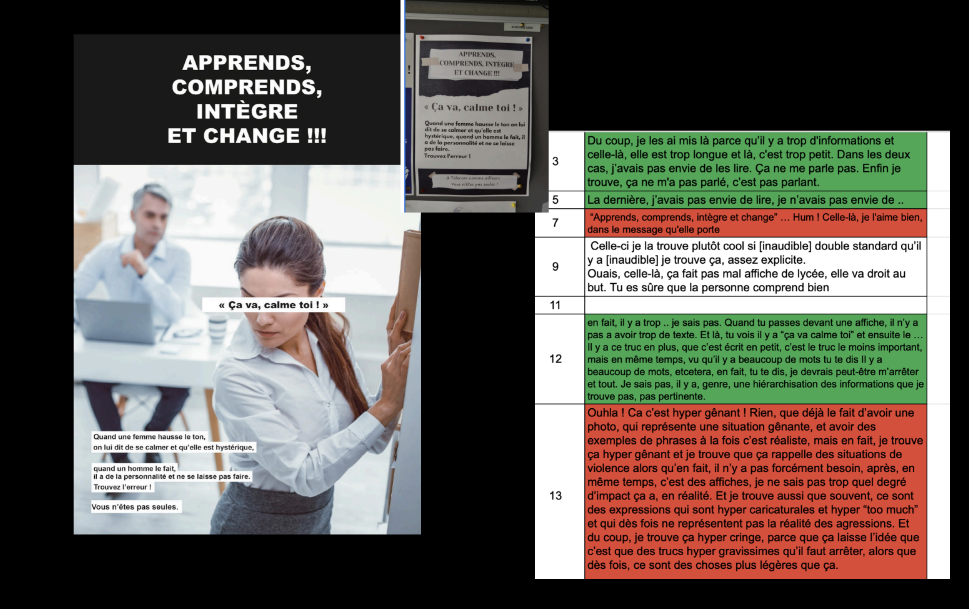

Notre recherche part d’un postulat critique : l’institution semble utiliser le terme d’inclusion pour englober des multiples problématiques sociales et environnementales. Est ainsi relié sous le même titre de “transition sociale et écologique” des enjeux de diversités sociales, d’égalité femmes-hommes, de transition écologiques ou encore de handicap. Ces catégorisations sous-jacentes à l’usage fait de la notion d’inclusion, ne tendraient-elles pas à essentialiser les publics visés et à décrédibiliser les messages véhiculés ? Ne conduiraient-elles pas, par ailleurs, à la production d’un imaginaire stéréotypé et catégorisé (femmes, handicap, LGBT, ethnicité, religion, diversité sociale, lutte écologiste), rendant l’usage généralisé de la notion d’inclusion caduque ?

Nous nous sommes ainsi intéressés aux supports de communication présents dans l’institution visant à sensibiliser des publics divers sur des problématiques pris en compte par la notion d’inclusion.

Comment les efforts de communication institutionnelle sur le sujet de l’inclusion sont perçus par les usagers du Plateau ?

Objectifs :

Les objectifs de cette démarche d’enquête étaient dans un premier temps de comprendre ce qui, dans les affiches proposées dans le cadre du plateau, impactaient ou non la réception des messages.

Notre question formulée est « comment les efforts de communication sur le sujet de l’inclusion sont perçus par les usagers du plateau ? »

Le terme usager est au sens large, incluant à la fois les étudiants et les membres du personnel. Nous sommes partis de ce qui nous apparaissait comme une difficulté sémantique à qualifier l’inclusion pour nous concentrer sur les efforts de communication mis en place et la perception de ceux-ci.

Hypothèses :

Notre postulat de départ est que la notion d’inclusion abouti nécessairement à l’essentialisation des publics visés, en particulier à travers une segmentation des sujets marquée par des stéréotypes et le colportage d’un imaginaire empreint de clichés.

Méthode :

Etat des lieux :Après avoir collecter de supports de communication institutionnelles existants.

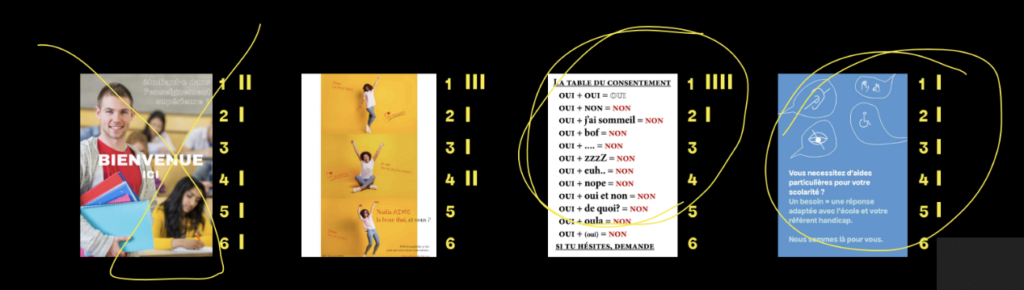

Enquête : – tri de supports communication institutionnels modifié / – commentaires / – expérience et positionnement personnel.

Panel 1

Panel 2

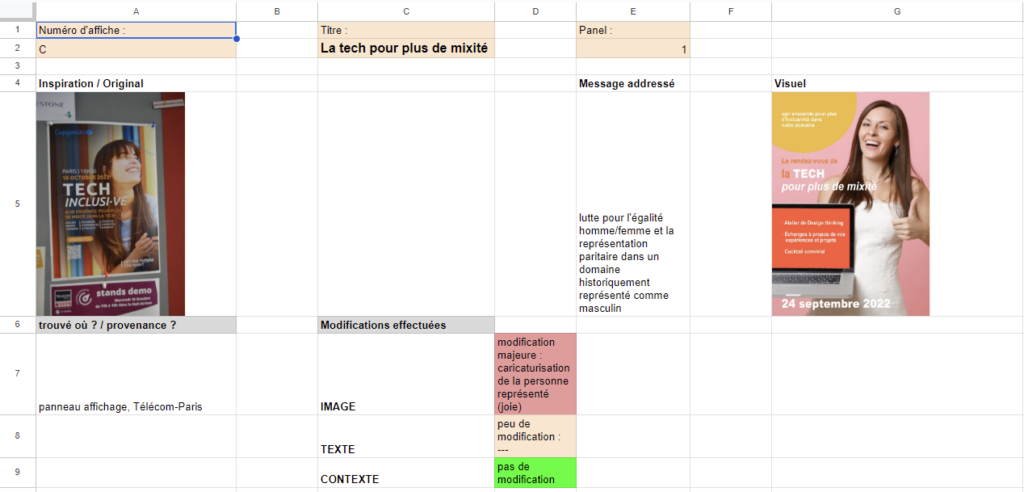

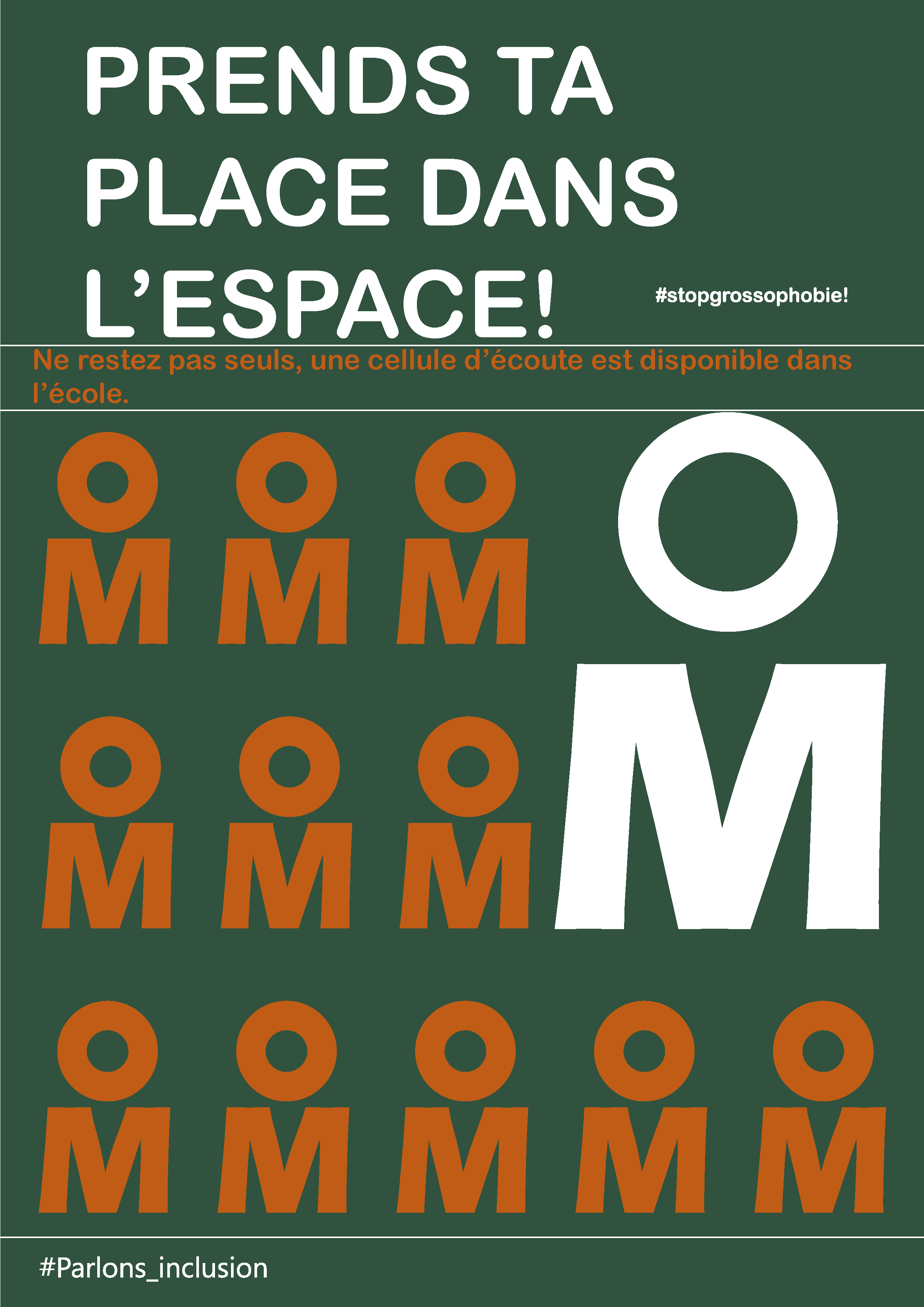

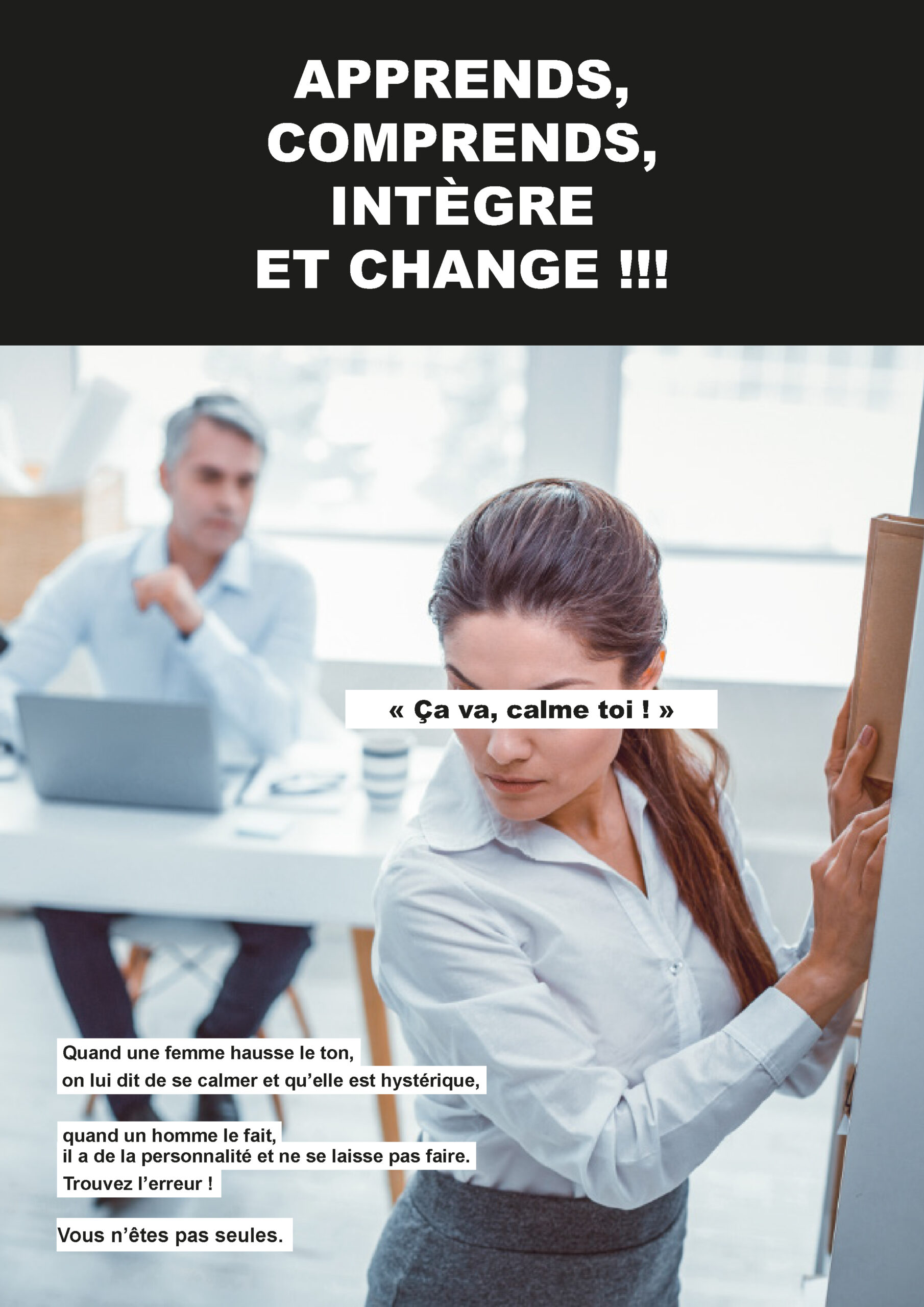

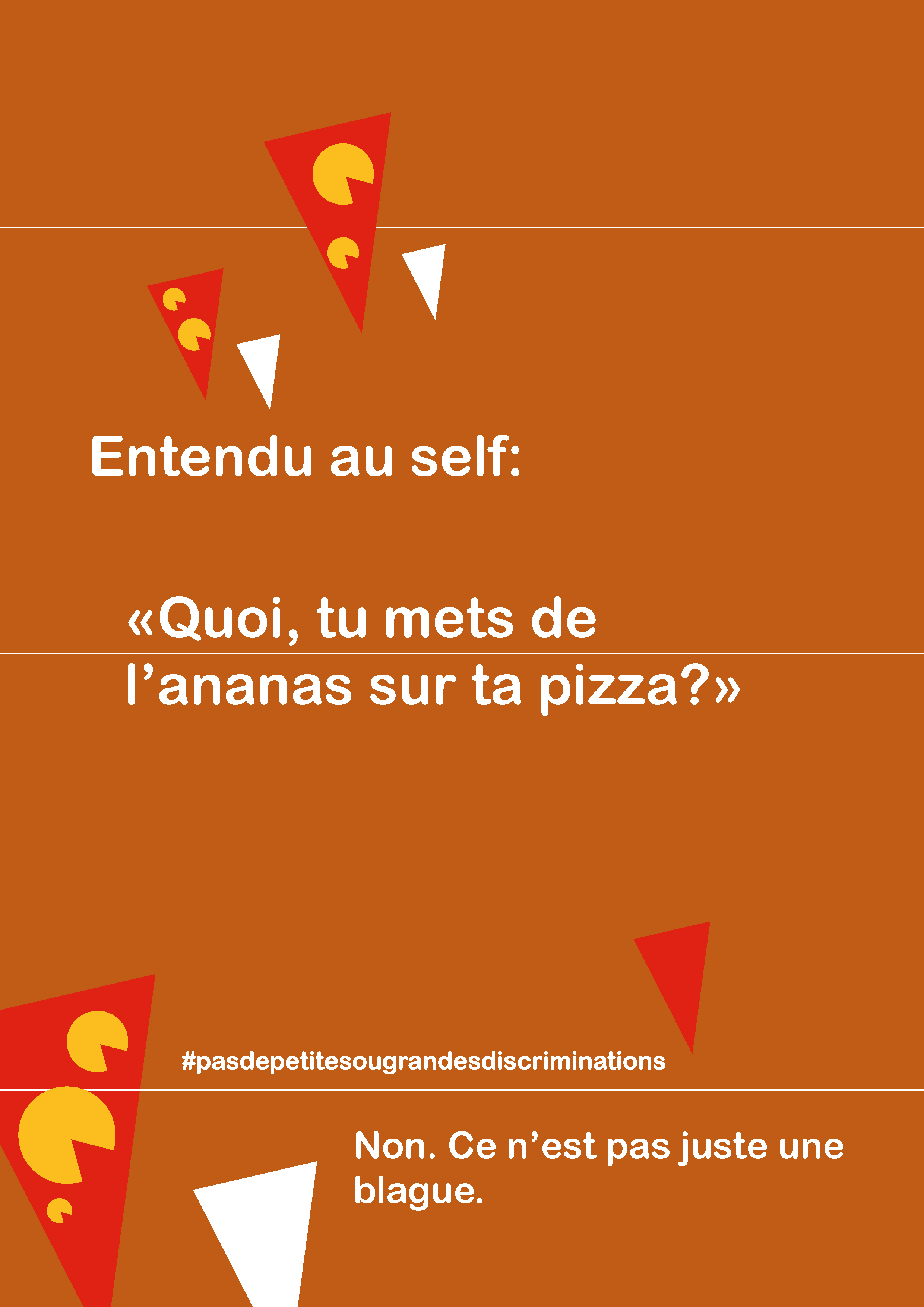

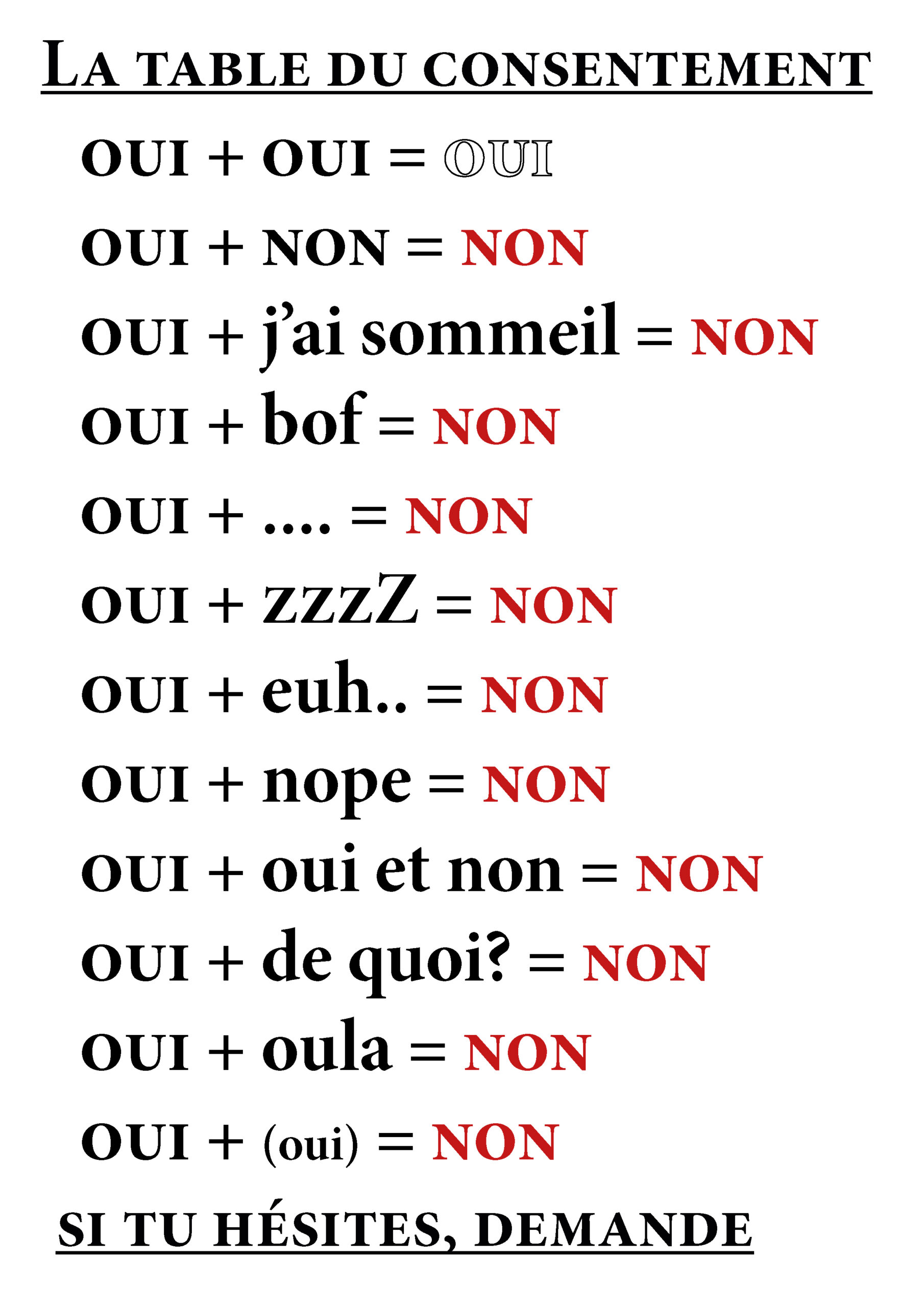

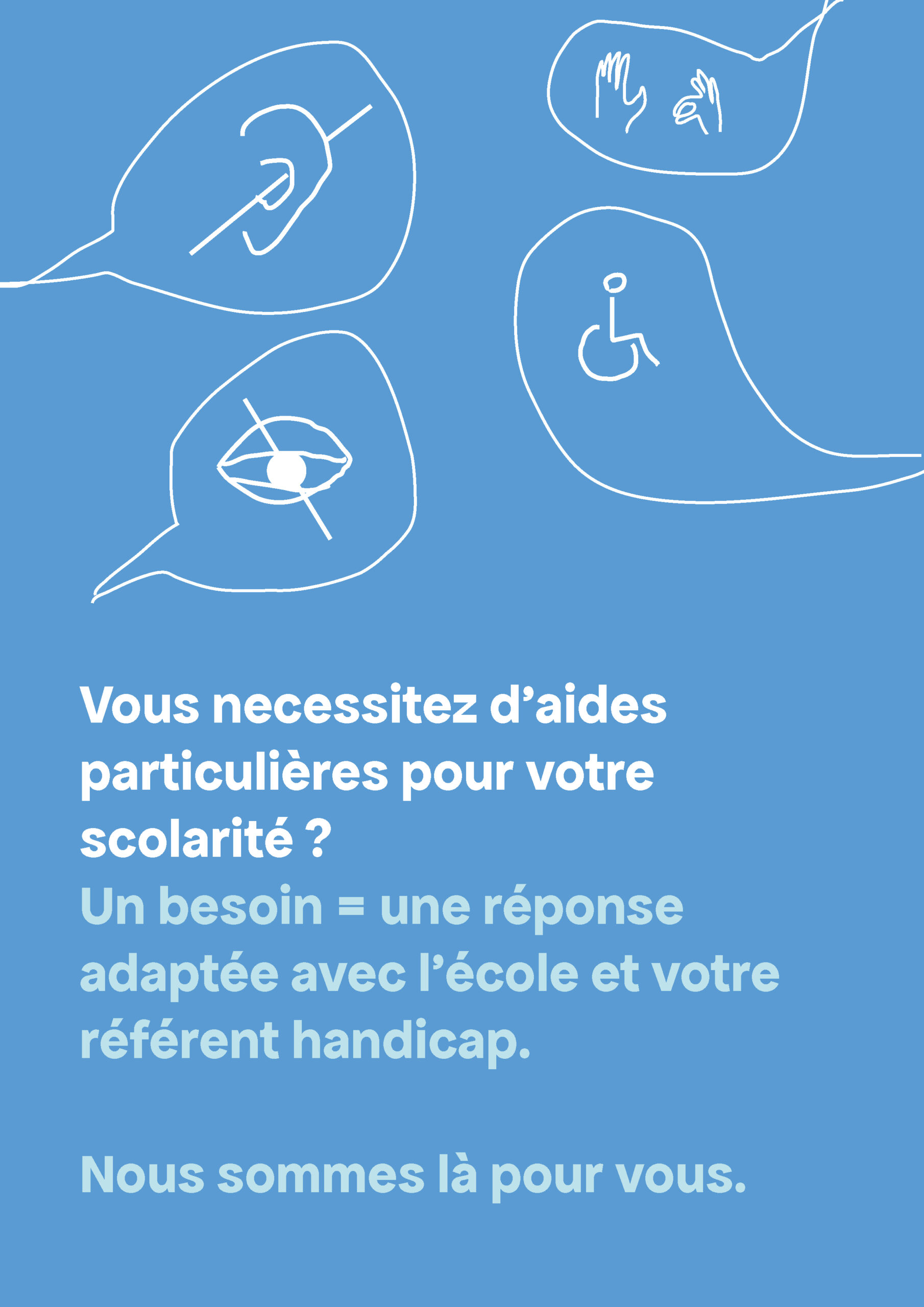

Panel 3

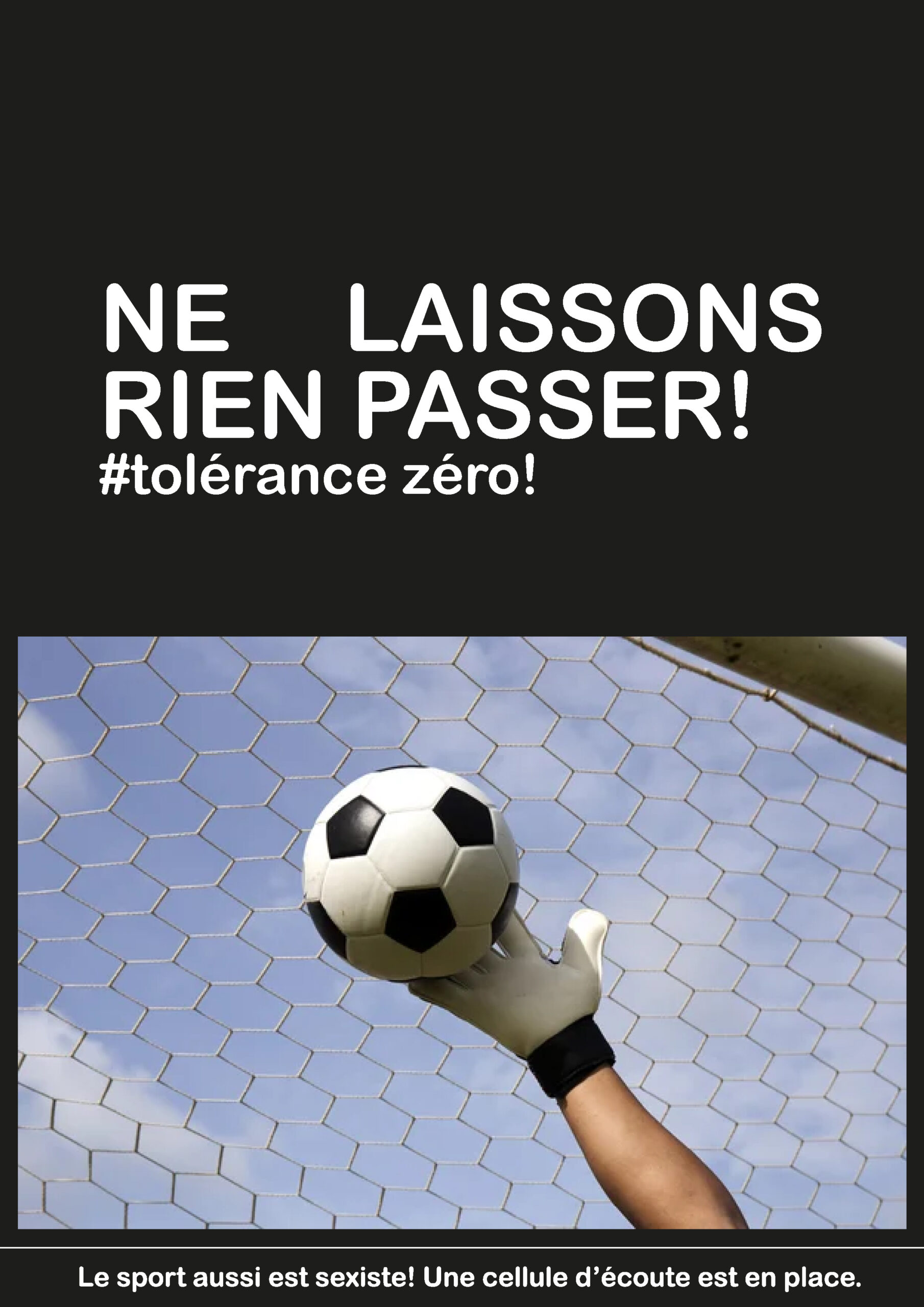

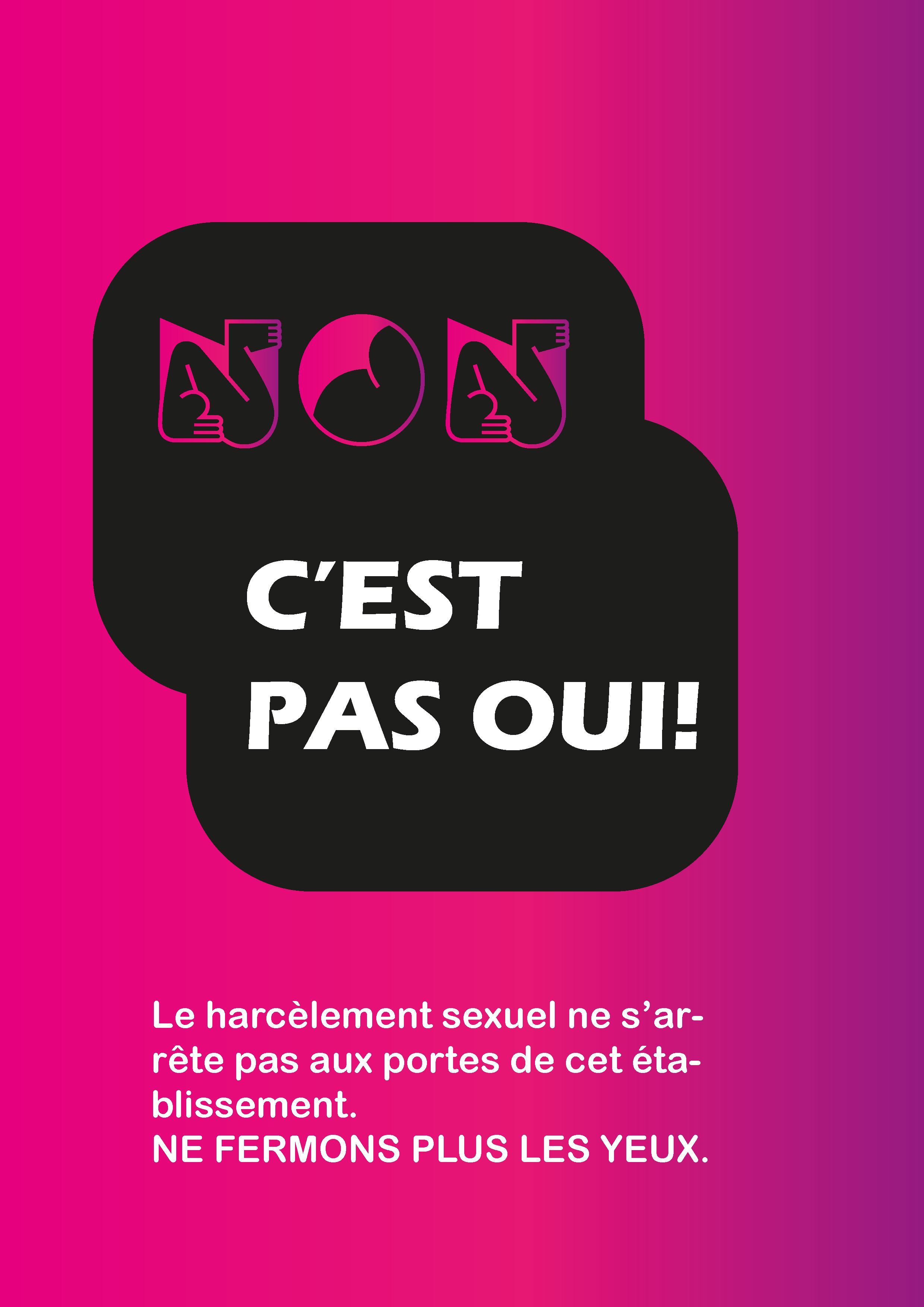

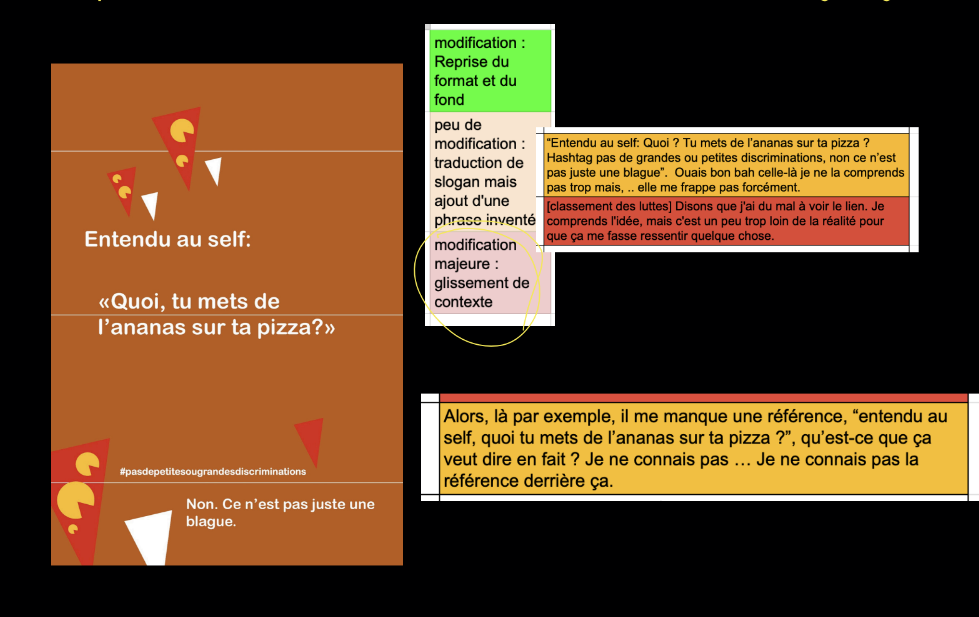

Nous avons dans un premiers temps fait une liste exhaustive des dispositifs liés à l’inclusion au sens large (lieux, évènements, associations, personnes) à travers une enquête de terrain qui comprend les sites web des institutions du plateau, la lecture des flyers et posters présents, la prise de photos de la signalétique et des lieux concernés. Suite à la création d’un tableau excel avec ces résultats, nous avons créé une carte de proximité entre des termes évoquant la notion d’inclusion. Ensuite, nous sommes partis collecter des exemples d’affiches présentes dans les espaces de Télécom et de l’ENS et nous les avons modifiées afin de créer une sélection de 15 affiches inspirées par des éléments de design analysés dans notre collecte. Ceux-ci comprennent les structures, les images, les couleurs, les agencements textes-images, les slogans, ce qui a permis ensuite de créer des décalages pour tester leur efficacité. Nous avons ensuite constitué des panels pour les personnes interviewées afin qu’elles puissent effectuer un classement de pertinence. Nous avons ensuite cherché à rendre compte en images quels éléments sont ressortis de leur perception.

Pour ce faire, nous avons analysé les verbatims employés lors des interviews pour qualifier leurs critères de classement concernant les affiches et pour qualifier les imaginaires évoqués. Nous avons ensuite créé un storyboard à partir des résultats, nous permettant de mettre en scène les éléments perçus dans les affiches par les personnes interrogées. Le résultat est la série d’affiches à la fin de la vidéo.

Résultats :

Le protocole nous as permis de nous rendre compte d’une part de la difficulté sémantique à qualifier l’imaginaire de l’inclusion, et d’autre part que notre méthode reposait sur un principe de cohérence entre le support affiche et les messages véhiculés. Or il ressort de ces classements que l’acceptation même de ces affiches comme des supports d’inclusion n’est pas perçue comme une évidence par les personnes interrogées.

Il y a donc bien une forme d’essentialisation mais qui nous permet de remettre en question la pertinence des affiches par rapport à d’autres dispositifs d’inclusion, certains étant même soulignés par les personnes interrogées. Nous avons pu distinguer qu’à l’échelle du plateau il est difficile de parler d’une logique commune et les publics sont autant généralisés que leur perception par des publics diversifiés.

Discussion :

pas de prise en compte de la spatialisation des supports de comm dans notre expérience

le support de l’affiche, un positionnement tronqué de designer, “éduqué” à l’analyse sémiologique / décrypter des images/messages

affiche arrive à fin d’un processus de communication/sensibilisation, viens pour vérifier la réceptivité d’un message.

Dans l’étude n’a pas été envisagé les autres formes de communication (orale, sensiblitasation par atelier participatif, .. informelle, etc..)

Annexe :

PDF >>