ABSTRACT

Ce travail examine l’inclusion et le sentiment d’appartenance aux locaux de Telecom Paris par les utilisateurs. Nous définissons ici l’inclusion comme les éléments spatiaux dont l’action est de favoriser l’accueil et l’intégration physique comme émotionnelle des utilisateurs au sein de l’école.

Nous émettons l’hypothèse que l’aménagement de l’espace influe sur le sentiment d’appartenance des utilisateurs d’un lieu et que les espaces non conventionnels peuvent favoriser l’inclusion. L’objectif de cette enquête est d’évaluer le rôle que joue l’aménagement de l’espace dans le rapport émotionnel de bien-être et d’inclusion.

D’un point de vue méthodologique, nous émettons l’hypothèse que des protocoles d’enquête sensibles, voir artistiques, peuvent permettre une évaluation intéressante d’un ressenti émotionnel. Deux méthodes sont ici décrites et expérimentées : la cartographie par visualisation de données colorées sur textile teinté et un système de cartographie en 3D par photogrammétrie. Nous décrivons ces méthodologies en détail ainsi que les outils utilisés pour les mettre en place et tentons d’évaluer les biais potentiels résultant de ces protocoles.

Nous mettons en évidence qu’au sein de Telecom Paris, on dénombre autant d’expériences d’inclusion que d’exclusion. Ces sentiments, en positif comme en négatif, se concentrent sur les premiers étages du bâtiment et sur les lieux collectifs. Nous notons que la dimension et l’échelle des espaces, certains éléments spécifiques, tels que le hamac, le piano, les espaces verts, ainsi que certains éléments de personnalisation influent sur le sentiment d’inclusion.

Les lieux déclenchant les plus fortes réponses émotionnelles, positives et négatives, sont ceux considérés comme moins normés ou conventionnels. Les lieux collectifs normés et organisés disposant d’espaces individuels déclenchent des sentiments d’inclusion moins importants mais peu de ressentis d’exclusion. Nous en concluons que le hors-norme ou l’inhabituel n’est pas nécessairement producteur d’un sentiment d’inclusion.

Les tests méthodologiques semblent prometteurs sur certains aspects : l’engagement des participants a été important et les données récoltées riches à analyser. Cependant, certains biais méthodologiques ont pu influer sur les résultats de l’enquête. En effet, l’échantillonnage des enquêtés n’a pas été construit de manière à représenter la population de l’école dans son entièreté. De plus, l’emplacement du dispositif d’enquête (au milieu du jardin) a pu influer sur les résultats obtenus. Afin d’améliorer ce dispositif d’enquête, des tests supplémentaires seraient à réaliser. Une recherche technologique plus approfondie pourrait permettre d’améliorer les possibilités d’analyse de données lié au processus de photogrammétrie.

Social science survey led By Romane Desbaumes, Louise grebel et Clarisse barbot

Afin de mieux comprendre comment se construit l’accueil, le bien-être, le sentiment d’appartenance et d’inclusion au sein d’une école, nous nous demanderons si certains espaces ou objets spécifiques participent à produire la sensation d’être la.le bienvenu.e, voir un sentiment d’appartenance à l’école d’ingénieurs Telecom Paris.

///VIDEO///

Sommaire

- Construction d’une hypothèse

- Hypothèse de travail

- Méthodologie de construction de l’hypothèse

- Définition proposée du vocabulaire employé

- Protocole d’enquête

- Un protocole d’enquête sensible

- Construction du dispositif d’enquête

- Reproductibilité technique du dispositif

- Evolution du dispositif par la pratique

- Tentatives d’inclusion dans le processus de test de cette méthodologie

- Protocole d’enquête final

- Réalisation de l’enquête

- Analyse des données récoltées

- Analyse de la première partie de l’enquête : Résultats complexes, des lieux polysémiques

- Seconde partie de l’enquête : La photogrammétrie comme outil d’analyse détaillée

- Conclusion

- Bibliographies et références

- Retour critique sur le dispositif choisi

Construction d’une hypothèse

Hypothèse de travail

L’espace et son aménagement influent sur le sentiment d’appartenance, d’inclusion, des utilisateurs d’un espace. Le lieu non rangé, insolite ou inattendu pourrait aider à améliorer le sentiment d’inclusion.

- Un espace physique peut-il être inclusif?

- Qu’est-ce qui rend un territoire ou un lieu inclusif?

- Comment analyser le degré d’inclusivité permise par un lieu ?

Methodologie de CONSTRUCTION DE L’HYPOThèse

A partir d’observation du lieu, nous observons par la photographie plusieurs espaces où le “non rangé”, l’élément d’improvisation ou la potentialité d’un hors scénario semble créer de la convivialité et aider à l’appropriation de l’espace.

Definition proposee du vocabulaire employe

INCLUSION : Nous considérerons l’inclusion comme l’action d’inclure, c’est-à-dire les éléments qui produisent, qui amènent le geste d’accueillir une personne au sein d’un ensemble plus grand. Ici, nous envisagerons l’accueil, l’introduction des usagers au lieu, produit par l’espace en lui-même de l’école Telecom Paris.

TERRITOIRE : Lieu, espace qu’une personne considère comme sien, où elle se sent à l’aise. Pour cette enquête, nous choisissons de restreindre cette notion de territoire au bâtiment de l’école Telecom Paris

Protocole d’enquête

UN protocole d’enquête sensible

Afin de proposer une méthodologie d’enquête qui permette de retranscrire un ressenti de chacun, nous faisons le choix d’un protocole d’enquête sensible, c’est-à-dire faisant appel aux sentiments et impressions sensorielles (visuelles et tactiles)

Nous souhaitons tester deux méthodologies distinctes pour en valider les apports potentiels : un système de cartographie par visualisation de données colorées et un système de cartographie par photogrammétrie, soit représentation des données récoltées en 3D.

Construction du dispositif d’enquête

Reproductibilité technique du dispositif

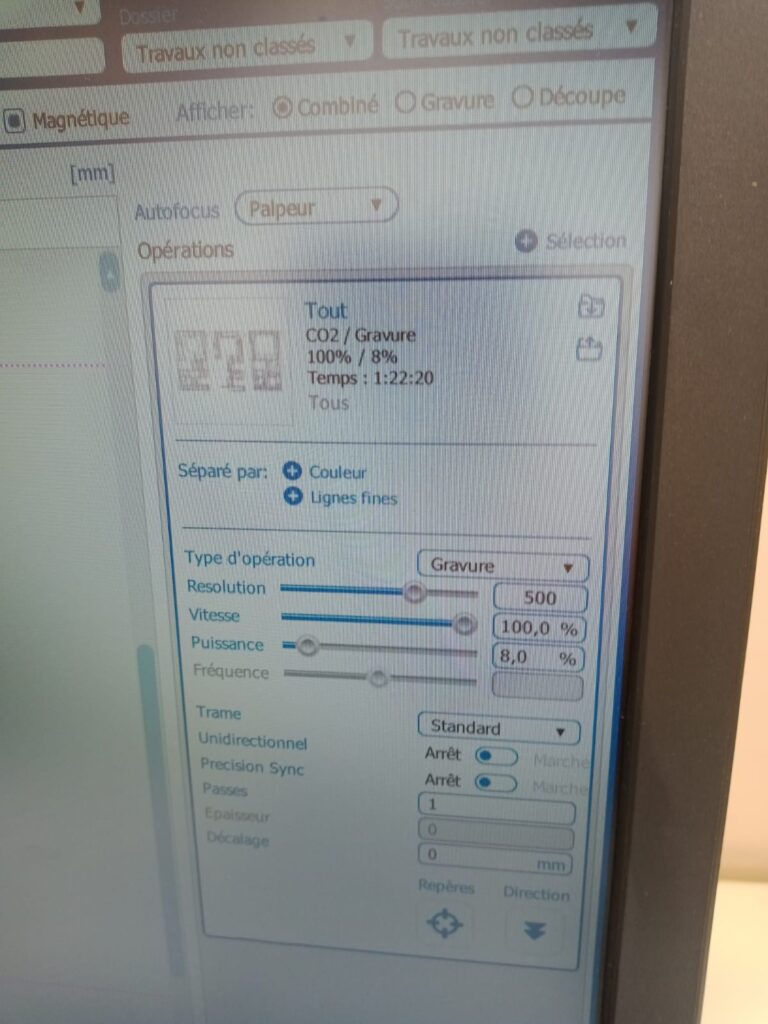

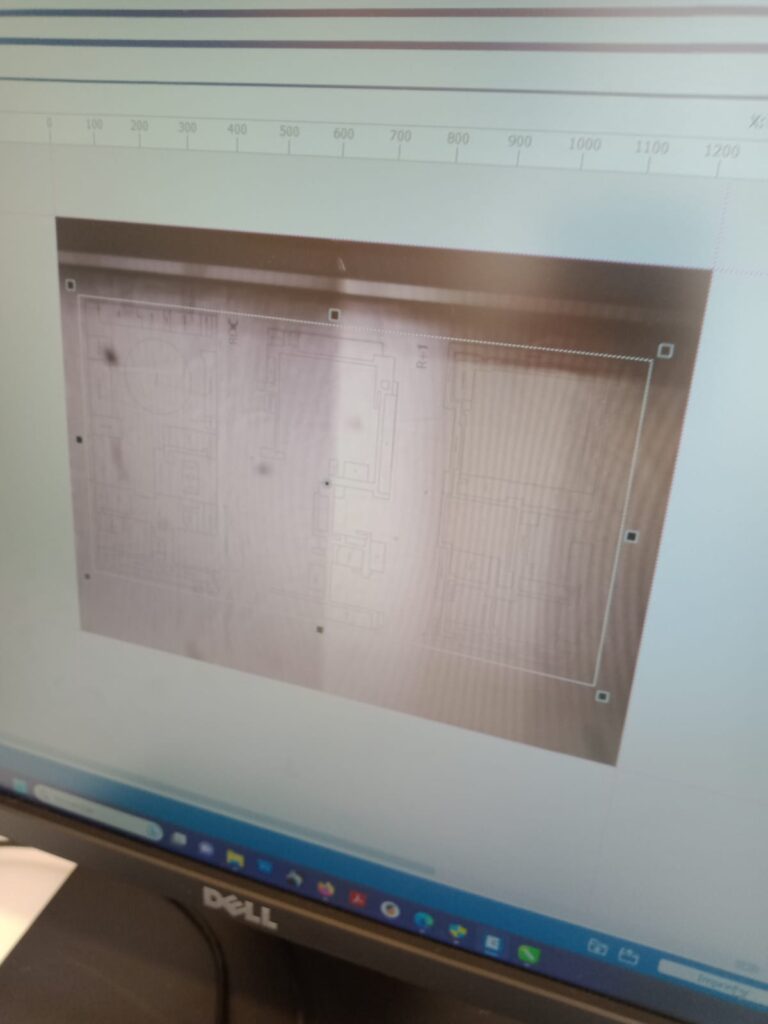

Réglages finaux de la découpe laser Epilog, Fablab La fabrique, Centrale Supelec ; tests et processus de fabrication

Lien vers les plans de Telecom réalisés au format Illustrator

Evolution du dispositif par la pratique

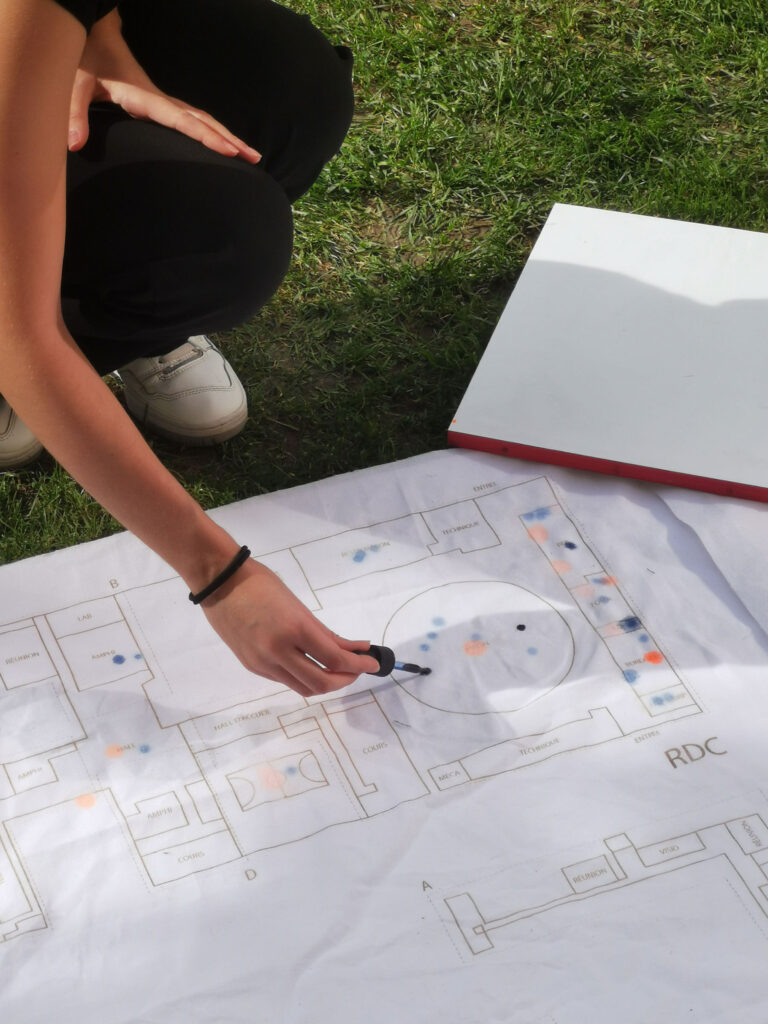

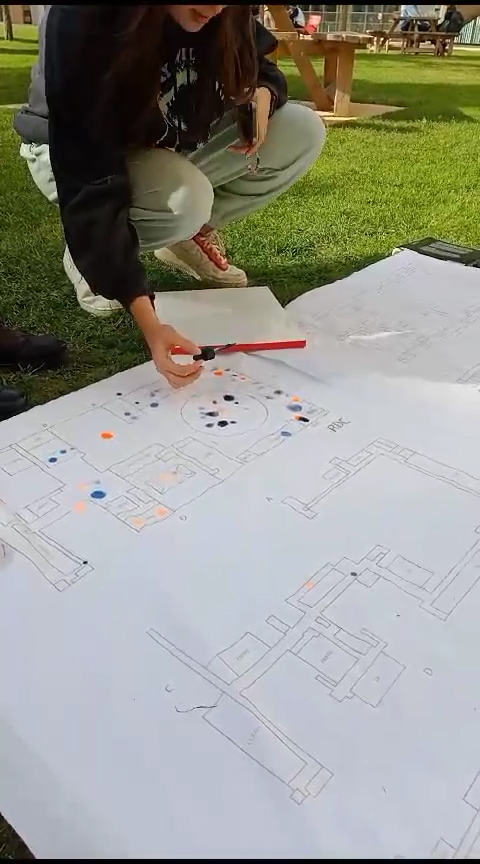

Dans un premier temps, nous réalisons deux tests de notre protocole d’enquête de terrain sur papier. Une avec une étudiante seule, une seconde avec un groupe de trois étudiants. Les données sont récoltées sur deux jeux de plans différents.

Cette expérience nous permet de mesurer deux éléments.

D’abord, l’importance de l’attractivité du dispositif d’enquête. Nous nous rendons compte que si nous voulons récolter une quantité de données suffisante pour notre enquête, nous devons penser un dispositif attractif, nos impressions sur papier semblent paraitre rebutantes à nos usagers.

Par ailleurs, nous nous rendons compte, au travers de l’expérience de groupe, l’intérêt que peut apporter une enquête réalisé en collectif sur un même dispositif. les participants interagissent entre eux, ils réagissent également par rapport à ce que d’autres ont dit, se donnent des idées. Cela amène également des débats et discussions, permet aux participants de se rendre compte des ressentis des autres (je me sens bien à un endroit où un autre est mal à l’aise par exemple, pourquoi ?). Aussi, nous choisissons finalement d’encourager les participants à venir en groupe et, surtout, nous faisons le choix d’avoir un unique support d’enquête pour tous les participants afin d’encourager ces observations réalisées dans un premier temps de tests de notre méthodologie d’enquête.

“ici c’est ma safe place, je mets deux gouttes”

–verbatim d’un participant à l’enquête

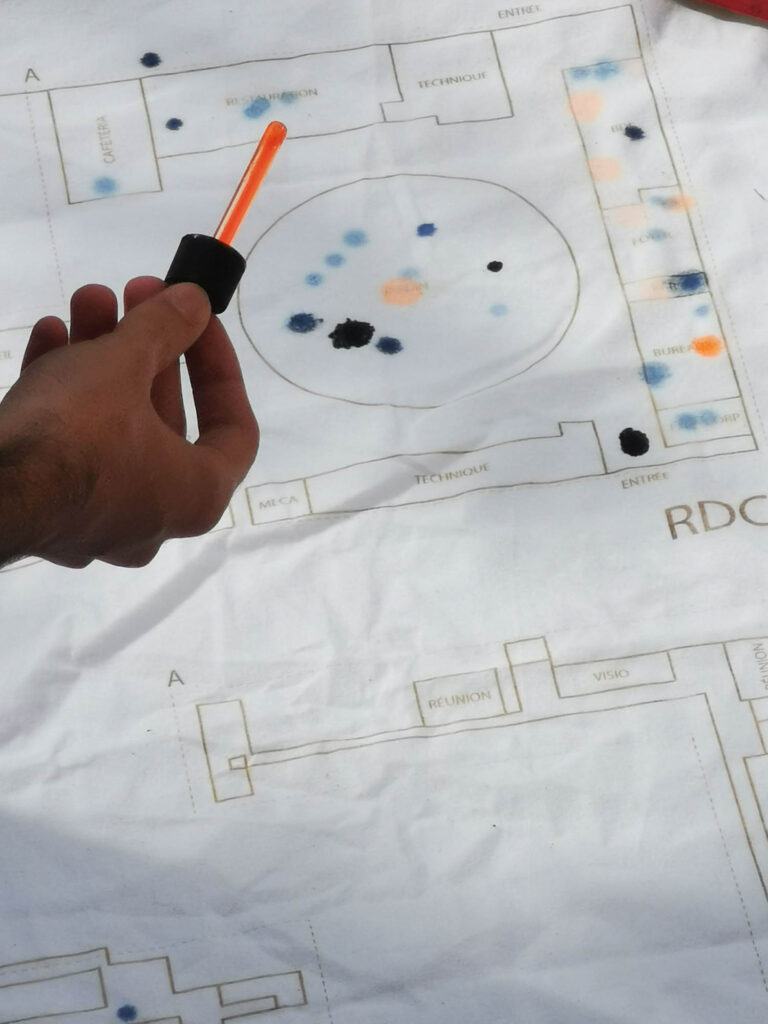

Une fois notre support physique réalisé et alors que nous commençons l’enquête, nous faisons également évoluer le protocole au bout du deuxième participant. En effet, les variations de teintes étaient, à l’origine, pensées afin d’obtenir des données précises de quantité d’individus interagissant avec chaque lieu. Cependant, nous remarquons par ce dispositif le désir des enquêtés d’exprimer des émotions et ressentis fort par rapport aux lieux qu’ils habitent au quotidien. Plutôt que de chercher à restreindre ces démarches individuelles, qui rendent nos données plus difficiles à analyser car moins précises en terme quantitatif, nous choisissons de les encourager. Nous nous rendons compte que c’est là justement l’intérêt de cet outil d’enquête, qui laisse la place à l’expression et l’interprétation des participants et nous permet de retranscrire de manière sensible l’attachement émotionnel des personnes à des lieux.

Nous proposons finalement d’utiliser les variations de saturation couleurs pour exprimer cet intensité de ressenti.

Recherches et expérimentations d’inclusion, de mis en place d’échanges et de partage dans le processus de test de cette méthodologie

Post du Fablab de Centrale Supelec pour encourager la gravure sur matériaux souples à partir de notre projet

- Lien entre les lieux

- Choix des teintes

- Volonté de faire se rencontrer et discuter les gens

Protocole d’enquête final

Première partie de l’enquête : Cartographie du sentiment d’inclusion et des lieux d’accueil de Telecom Paris

Mise en place d’un dispositif participatif (individuel & focus group) de cartographie sensible et émotionnelle réalisée collectivement afin de repérer les zones où les utilisateurs se sentent inclus-à leur place-safe-confortable-comme à la maison/exclus-unsafe-mal à l’aise. Dispositif documenté par vidéo, son et prises de notes.

Consigne donnée :

Vous disposez de 5 variations d’encres bleues et de oranges, du plus clair au plus foncé et de d’une cartographie complète des cinq étages de l’école.

Le bleu indique les lieux que vous considérez comme inclusif, c’est-à-dire les espaces où vous vous sentez à votre place, en sécurité, confortable, voir comme chez vous. Le foncé indique un sentiment de bien-être très important, le clair un sentiment de bien-être moins important.

Le orange indique les lieux que vous considérez comme excluant, où vous vous sentez mal-à-l’aise voir pas en sécurité. Le foncé indique un sentiment d’exclusion très important, le clair un sentiment d’exclusion présent mais moins important.

Seconde partie de l’enquête : La photogrammétrie comme outil d’analyse détaillée

Après une première phase d’enquête, seconde phase qui vient modéliser un regard plus personnel sur les lieux. En effet, après avoir réalisé une cartographie sensible et collective des espaces dits inclusifs et non inclusifs, nous nous intéressons à la récolte de données qualitatives sur les lieux apparus comme les plus inclusifs. Nous effectuons donc un « close up » en changeant de médium, ici la captation vidéo.

Consigne donnée :

A l’aide de l’application Polycam disponible sur l’appareil d’une des chercheuses, effectuer une captation vidéo d’une minute du jardin ou de la bibliothèque. Le but ici est de traduire votre regard sur les lieux en mettant l’accent sur ce qui dans l’aménagement de l’espace relève de l’inclusion. Nous cherchons à établir des modèles sensibles comparatifs. Il ne s’agit donc pas d’essayer de capter le maximum d’informations dans un espace mais plutôt d’emprunter un cheminement qui vous est propre et de vous arrêter sur des éléments/ objets/ espaces qui participent de ce sentiment. Avant de prendre la vidéo, prenez le temps de la réflexion (focales, éléments saillants).

Realisation de l’enquête

Première partie de l’enquête : Données récoltées au travers de la cartographie participative

Nous obtenons 31 participations en une après-midi. L’ensemble est pris en vidéo mais nous n’avons que peu de notes sur ce qui a été dit car le dispositif demande un accompagnement important (signature de droit à l’image, prise de vidéo et accompagnement des participants) et nous devons souvent accompagner plusieurs participants à la fois (jusqu’à 5 ou 6 en même temps).

Seconde partie de l’enquête : Données récoltées par la photogrammétrie

5 modèles du jardin

2 modèles d’espaces associatifs (bdthèque, bureau personnel)

1 modèle de la bibliothèque

1 modèle d’espace café

Analyse des données récoltées

Analyse de la première partie de l’enquête : Résultats complexes, des lieux polysémiques

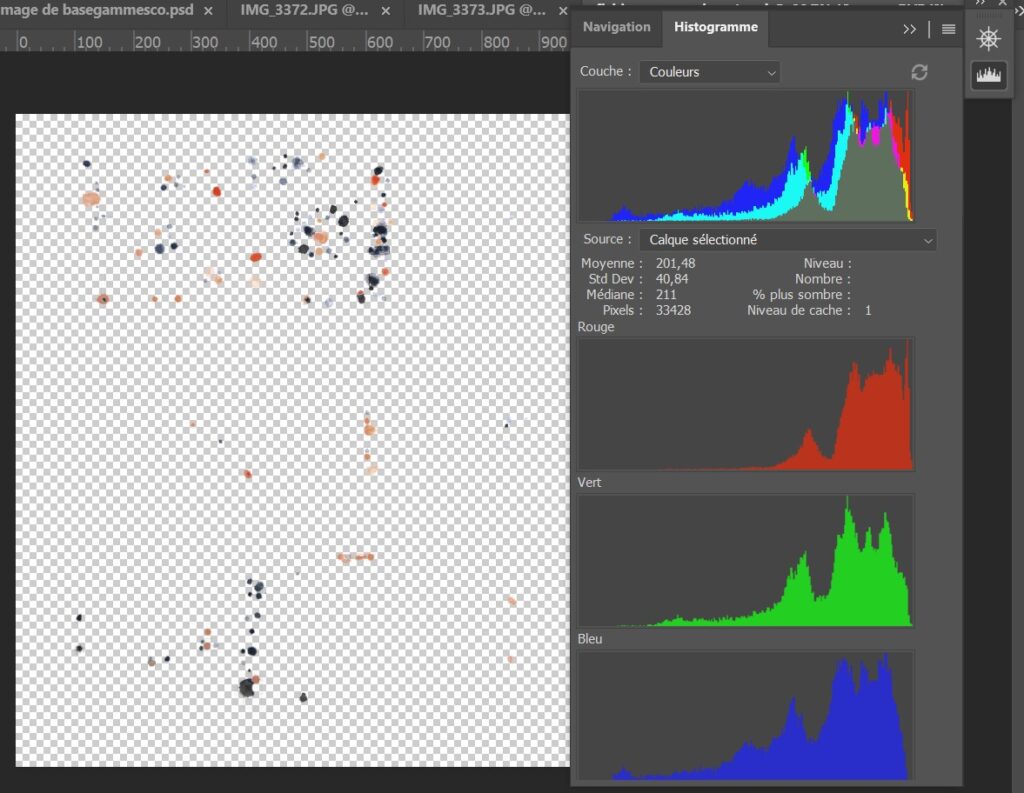

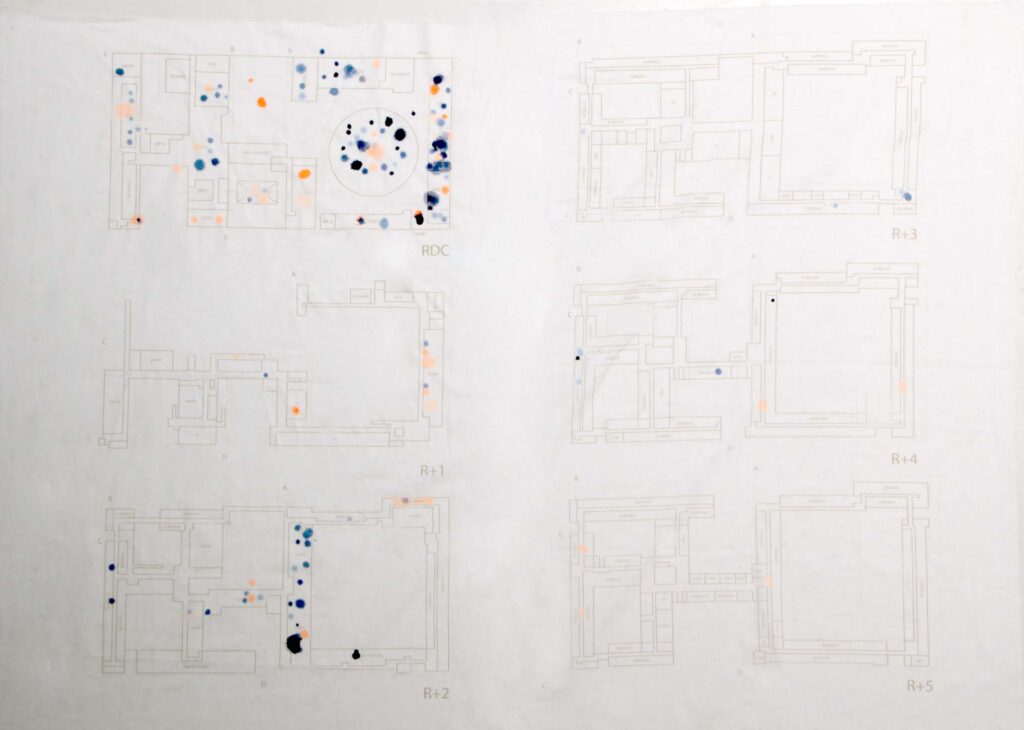

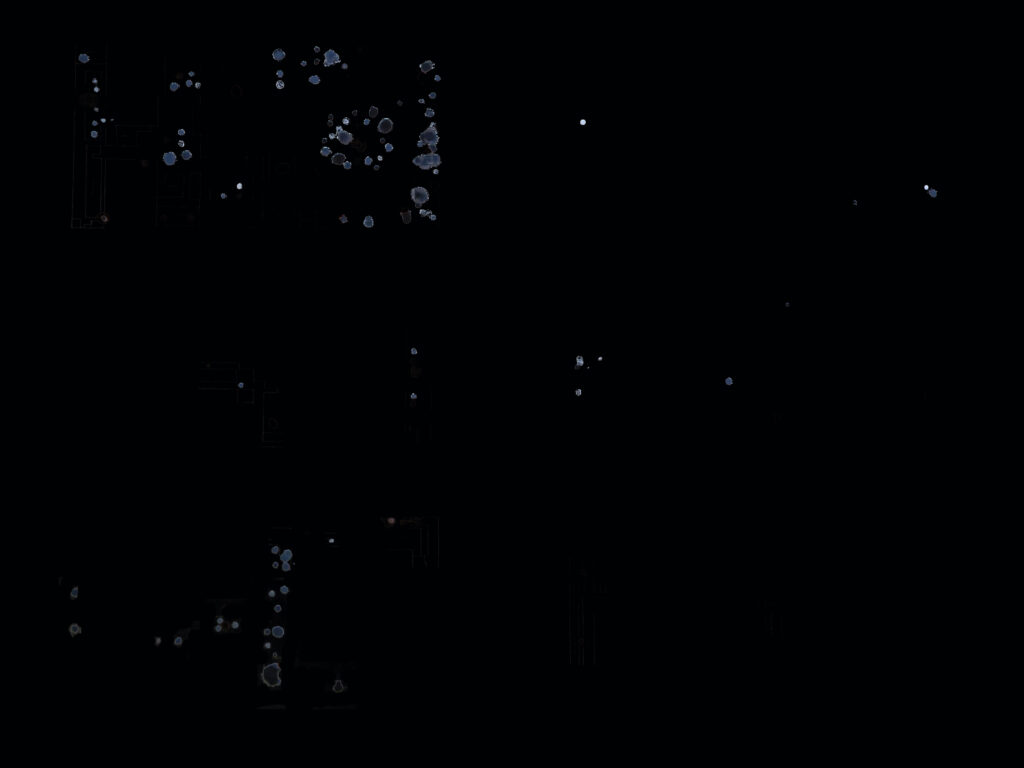

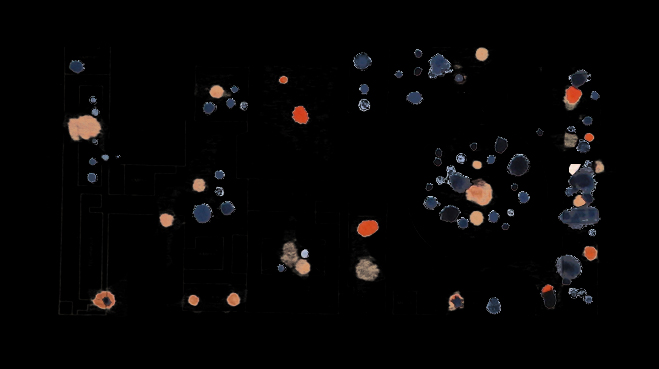

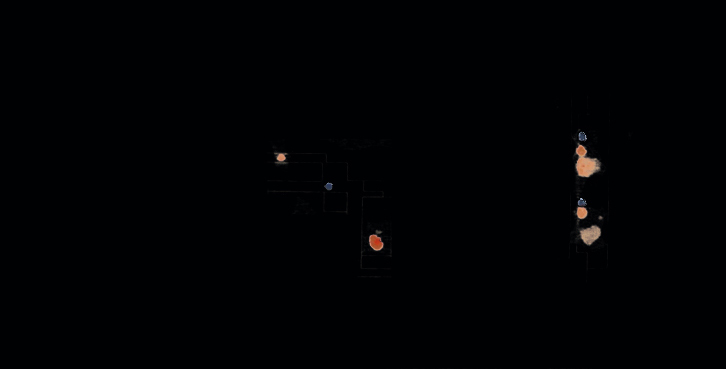

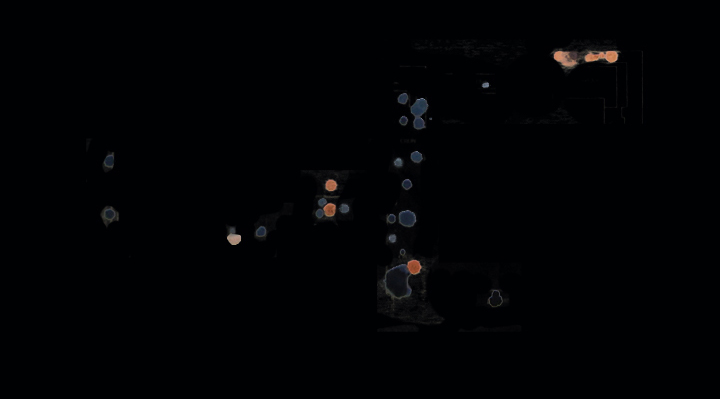

Afin de réaliser l’analyse des données, on réalise des prises de vue des dispositifs d’enquête. L’image est traitée ensuite avec des outils proposés par Photoshop. Avec l’outil “Sélection de plages de couleurs”, on ne conserve que les données teintées placées sur fond noir.

A l’aide de l’outil “histogramme”, on comptabilise ensuite le nombre de pixel ayant été teintés.

Cartographie nettoyée afin de réaliser l’analyse des données récoltées

Répartition des lieux considérés comme incluant ou excluant

On compte 34428 pixels oranges soit 49,3%

On compte 35357 pixels bleus soit 50,6 %

Nous notons, dans un premier temps, une quantité relativement équivalente de bleu (50,6%), qui correspond aux lieux donnant une sensation d’accueil et de bien-être, et de orange (49,3%), qui correspond aux lieux excluants ou donnant une sensation de mal-être.

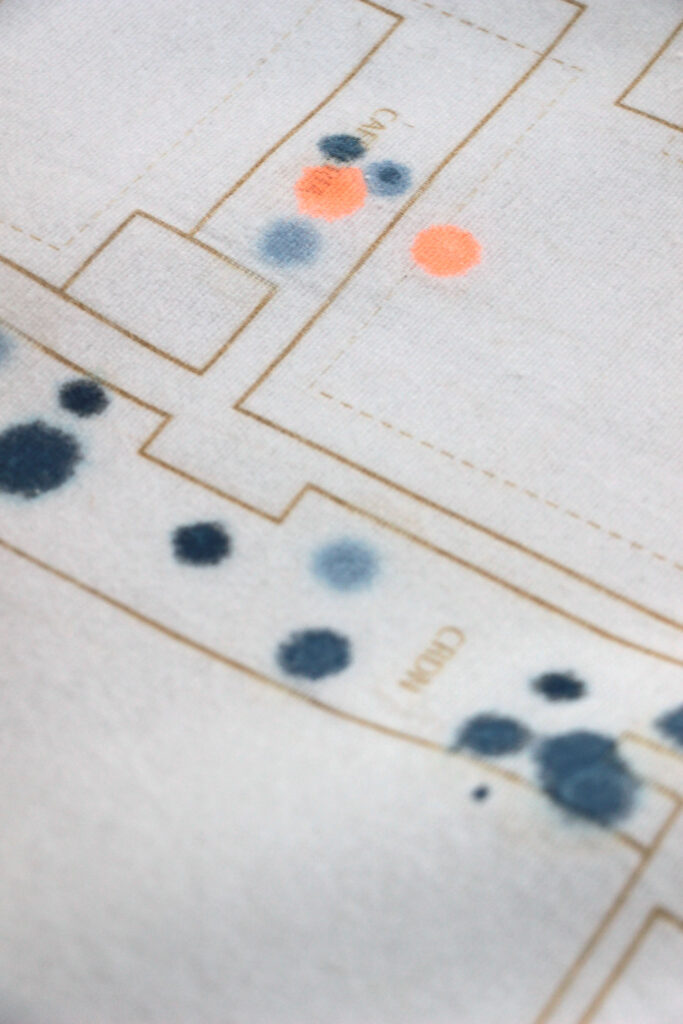

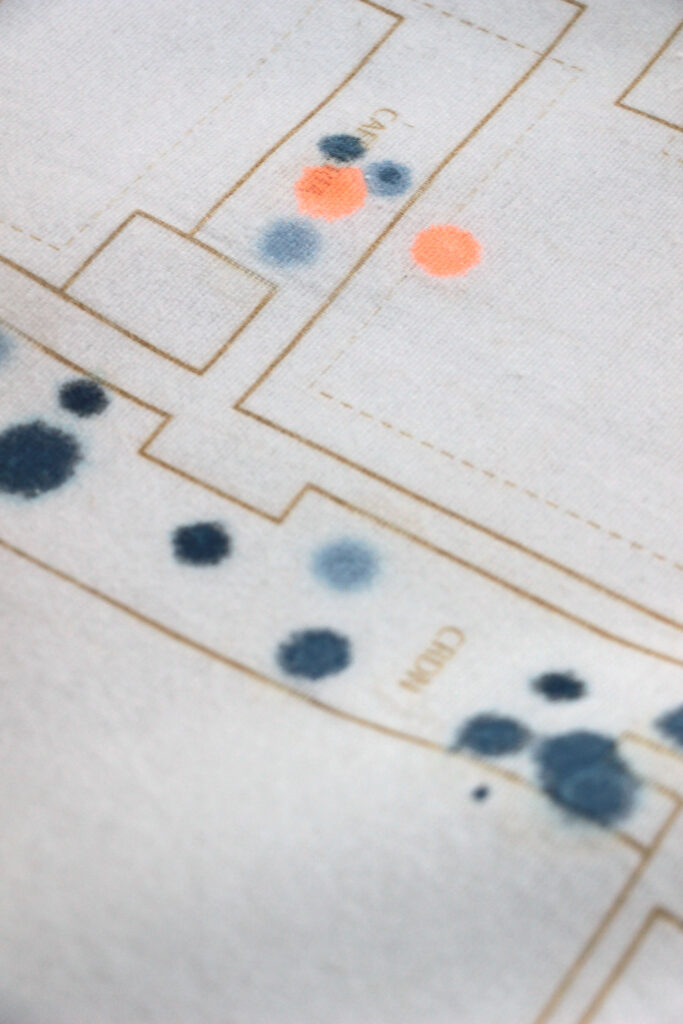

On note également, une concentration assez importante de bleu dans certaines zones spécifiques comme le jardin, les locaux associatifs ou la bibliothèque. Les zones oranges, en revanche, semblent être plus disséminées.

Un Sentiment d’inclusion à tendance décroissante suivant les étages de l’établissement

Le rez-de-chaussez, à lui seul, compte 33973 pixels colorés (16701 oranges et 17272 bleus) et représente 48,7% des résultats récoltés.

La densité de sentiment d’inclusion/d’appartenance et de réaction en générale est décroissante du RDC au 5eme étage. Au 1er étage on compte 9,7% de réaction, 31,5% au 2eme étage, très utilisé en raison de plusieurs espaces collectifs comme la bibliothèque, la cafétéria ou le fablab. Puis, on ne compte que 0,5% de réaction au 3ème, 3,4% au 4ème et 2,6% au 5ème étage.

Etage 1

Etage 2

Etage 3

Etage 4

Etage 5

LIEU COLLECTIF / lieu individuel, un facteur important d’inclusion ?

Nous notons que deux types de lieux sont annotés comme procurant un sentiment de bien-être : les lieux individuels et les lieux collectifs. Les lieux collectifs comme les espaces associatifs, le city, le jardin ou la cafétéria ont été plusieurs fois cités.

Cependant, nous notons que ce sont également systématiquement des lieux notés comme excluant. De manière assez intéressante, l’enquête a d’ailleurs parfois permis échanges et discussions sur les ressentis liés à ces lieux collectifs, permettant à chacun de se rendre compte ce qui pouvait provoquer du mal-être ou un sentiment de non appartenance à des lieux pouvant parfois être considérés comme des deuxièmes “chez soi”.

“-J’ai mis un orange sur la fontaine parce que les gens vomissent dedans et pissent dedans

– A mais moi j’ai déjà pissé dedans c’était super, tu peux mettre un bleu pour moi s’il te plaît ? Je me sentais hyper à l’aise. “

-verbatims d’un échange entre deux groupes d’étudiants réalisant l’enquête

Parmi les enseignants et doctorants disposant d’un bureau, nombreux sont ceux nous ayant indiqué cet espace qu’ils considèrent comme un lieu “chez eux”. Malheureusement, étant donné que nous n’avions anticipé cet aspect dans notre hypothèse de départ, nous n’avons pas demandé de manière systématique le statut de chacun au sein de l’école et ne sommes pas en mesure d’établir un pourcentage précis du nombre d’enseignants et de doctorants considérant leur espace individuel/personnel comme un lieu où il ressentent une appartenance forte à l’école. Cependant, nous avons pu noter la même tendance au CRDN, où plusieurs étudiants nous ont indiqué spécifiquement sur la carte le bureau fermé au sein duquel ils aiment aller travailler régulièrement.

“- Il est où mon bureau. Indique un bleu foncé sur l’espace de “son bureau” à la bibliothèque.

– Tu te sens si bien que ça derrière ton bureau ?

– Oui je suis hyper bien”

– échange entre des étudiants participant à l’enquête

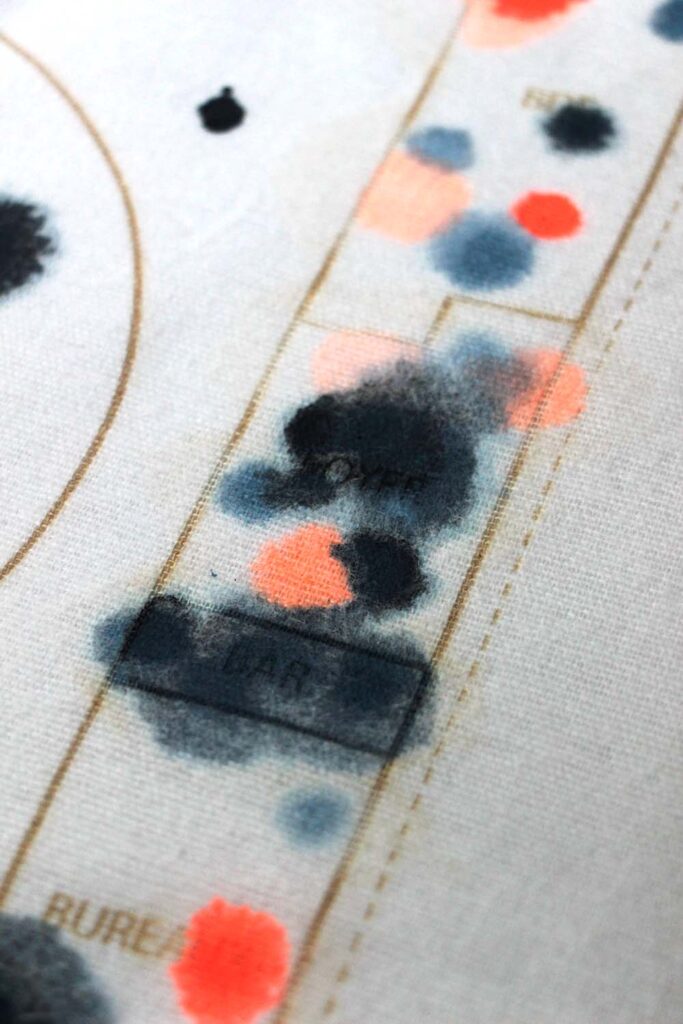

Variation de la réponse émotionnelle en fonction des lieux

Dans notre protocole d’enquête final, nous avons choisi de proposer aux participants des variations de saturations colorées en bleu et en orange qui indiquent l’importance de leur rapport émotionnel vis à vis du lieu. Le bleu clair indiquant un sentiment d’inclusion ou de bien-être léger alors que le bleu foncé indiquerait un sentiment total d’inclusion et d’appartenance.

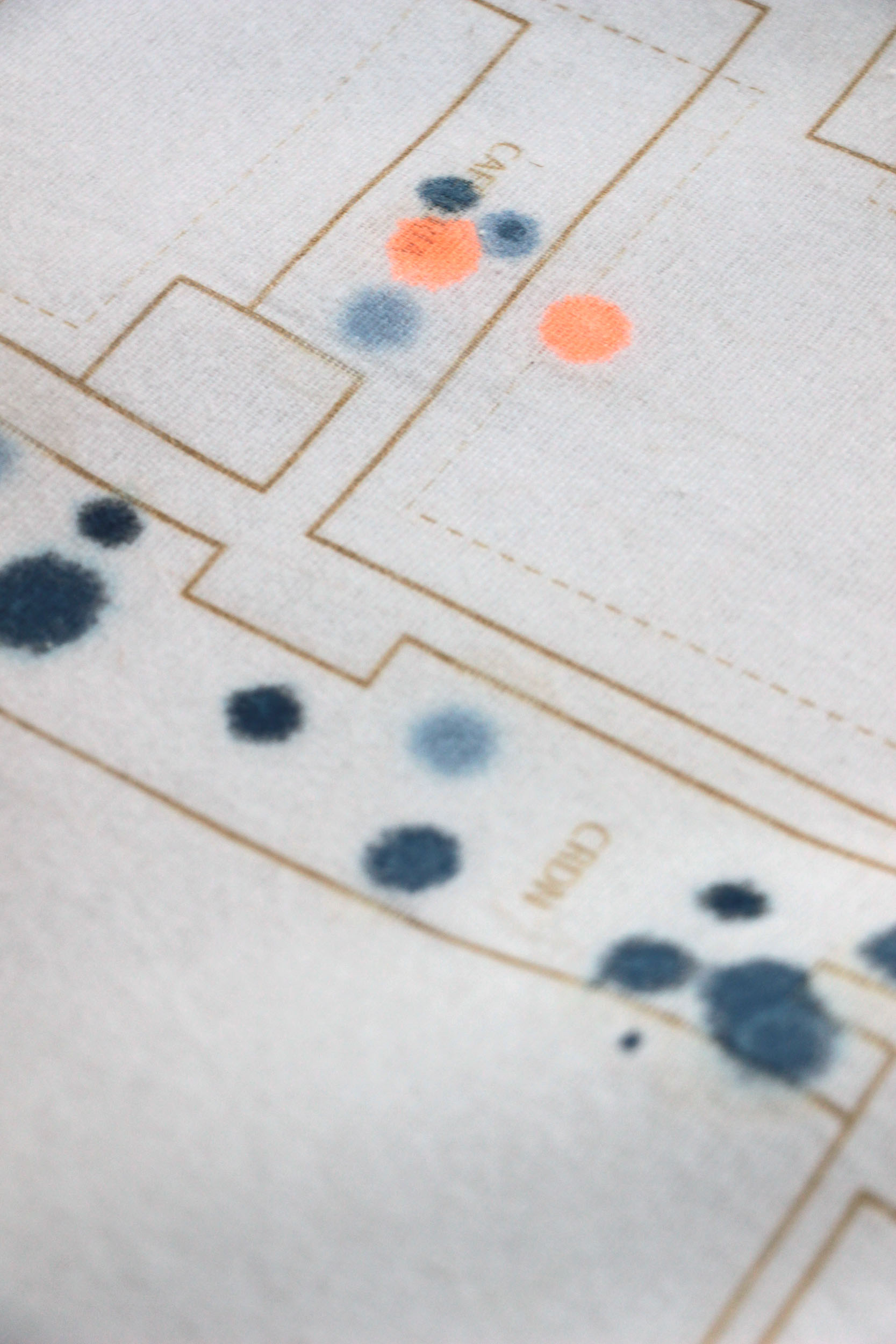

Le détail ci-contre montre les variations d’intensité émotionnelles selon les personnes interrogées

Cette notion de rapport émotionnel à un lieu est particulièrement intéressante à analyser. On remarque que les lieux qui procurent le sentiment d’appartenance le plus fort comme l’associatif par exemple ou la cafétéria où l’on observe de nombreux points foncés sont également les lieux qui procurent les sentiments d’exclusion ou de malaise les plus forts. A contrario, la bibliothèque est imprégnée de bleus beaucoup plus doux, mais de finalement très peu de oranges. Le dispositif choisit nous permet ainsi de récolter des données assez riches en terme qualitatif, bien que le dispositif ait été pensé pour une enquête plutôt quantitative.

“Selon moi, le moment où je vais à la cafétaria il y a trop de monde et trop de confusions, ça ne me rend pas à l’aise. Par contre la bibliothèque elle me rend à l’aise. “

–verbatim d’une participante à l’enquête

Observation et analyse spécifique des lieux cites

Si nous cherchons à observer en détail, nous notons que nous sont spécifiés des vecteurs spécifiques d’inclusion ou d’exclusion : des objets (hamac, micro-ondes, piano), des types de lieux (espaces verts, loisirs, restauration, sommeil et repos), mais également des rapports de force associés à des espaces.

” La goutte orange sur le city stade c’est parce qu’avant c’était un jardin et il était très joli… et ils l’ont défoncé pour mettre un gros city stade bien masculin. C’était pas forcément très bienvenu et ça me met hyper mal à l’aise ce truc. ” –verbatim d’une participante à l’enquête

Parmi les lieux associés à des rapports de force ou de domination, nous notons le bureau du directeur qui procure un certain sentiment de “mal à l’aise” chez certains, les locaux des techniciens et de la sécurité pour ce qui concerne les rapports de force institutionnels. Les professeurs semblent également plus enclins à apprécier les amphithéâtres et salles de classes que les étudiants, nous ne disposons pas d’assez de données pour le valider mais cela pourrait constituer une hypothèse pour une futur enquête.

Un autre type de rapport de force ou de domination mentionné semble être que certains lieux sont associés au sein de l’école à des violences de genre voir des violences ou agressions. Une part des points oranges sur le BDE et le foyer sont associés à cette donnée ainsi qu’au city stade.

Bien que les espaces verts ou lieux intérieurs disposant de plantes sont souvent cités comme des lieux accueillants, nous notons que cette corrélation n’est pas systématique. Le jardin du fond du rez-de-chaussée notamment ne semble pas particulièrement perçu comme accueillant.

“il y a des jardins, je n’ai jamais vraiment compris comment y accéder vraiment” –verbatim d’un participant à l’enquête

Analyse de la seconde partie de l’enquête : ???

1 lieu ouvert, public, de rencontres et 3 types de lieux en intérieur (dont un qu’on pourrait qualifier de semi-privé). Nous avons interrogé majoritairement des étudiants, ce qui nous a conduit à une récolte de données basée sur leur vie dans l’établissement : lieu pour étudier/ se reposer/ manger/ se divertir. Ce sont plutôt des espaces de détente qui favoriseraient le sentiment d’inclusion. Les lieux spécifiquement dédiés au travail n’ont pas été retenus après la première phase d’enquête.

Ce sont des lieux traversés régulièrement (au moins une fois par semaine) qui crée un ancrage émotionnel particulier.

Les participants ont utilisés différents cadrages. Certains se sont essayés au travelling et ont énoncés leur chemin à voix haute afin de s’aider. D’autres ont opté pour un traitement plus exploratoire, sans scénario prédéfini. D’autres ont privilégié un focus sur un seul objet plutôt que sur un espace plus global.

Le mobilier dans ces espaces joue un rôle déterminant. En effet, la personne qui a filmé la bdthèque dite « la bulle » a insisté à plusieurs reprises sur l’aspect moelleux du canapé, ce qui se retranscrit dans le modèle 3D. En effet, le canapé apparaît avec beaucoup de détails, car le participant a pris le temps de le filmer sous plusieurs angles, contrairement aux étagères de livres sur lesquels il est passé plus rapidement. On retrouve ce principe dans le film du hamac à la bibliothèque, qui est central dans le modèle, quand au contraire les étagères s’effacent. Pourtant sur la pelouse, il est difficile de reconnaître la moindre chaise rouge, ce n’est pas ce qui a retenu l’attention des participants.

Sur la pelouse, la captation filmique a été plus difficile. En effet, l’espace étant plus important en superficie, les participants ont été tentés en une minute de couvrir plus de zones et donc notamment de courir. De plus, le lieu manquant de reliefs, les rendus ont été aplatis. Ce qui se dégage des modèles c’est une attention particulière à la pelouse et à l’architecture du bâtiment. Le miroir d’eau n’a été retenu que dans une seule captation, les autres participants essayaient au contraire de le contourner.

Il n’y a presque jamais personne dans les images. Les espaces apparaissent donc vides pour la plupart et ne permettent pas d’identifier de réelles expériences sociales qui pourraient motiver un sentiment d’inclusion. Ils révèlent davantage un regard quasi intime comme dans le bureau associatif …

Résultats :

Nous avions pensé cette seconde phase d’enquête comme un moyen d’augmenter et d’enrichir les résultats obtenus dans la première phase d’enquête. Comme les deux phases d’enquête ont été pensées en amont, nous n’avions pas pu anticiper que la cartographie sensible produirait des résultats suffisamment intéressants et profonds.

Les modèles 3D obtenus ne nous apparaissent pas très surprenants, il n’y a pas eu de lieux ou de regards “surprises” qui sont apparus dans les captations. Cependant, on peut noter que aucun lieu de travail n’a été retenu pour la photogrammétrie, alors que certains bureaux avaient pu être retenu dans la première phase d’enquête. Ces bureaux participaient à un sentiment rassurant et sécurisant car personnel et faisant partie intégrante de la routine de travail. De plus, même dans la bibliothèque, lieu notamment dédié à l’étude, c’est le hamac, un espace de détente, qui a été filmé. On pourrait donc en déduire une échelle du sentiment inclusif résultant des espaces de Telecom Paris. Là où les élèves se sentent le plus inclus seraient ces lieux d’abord pensés comme des “à côté” du travail .

Les espaces associatifs pourtant ne participent pas entièrement de cette dynamique. Par exemple la bdthèque a été filmée de manière à ce que le canapé soit plus détaillé que les étagères de livres. En effet, le participant témoignait de la nécessité pour lui de « se couper du monde » le temps d’une BD afin de se sentir davantage inclus dans le bâtiment. Ici apparaît alors une autre idée, celle d’une recherche de solitude qui participerait au sentiment d’inclusion. Cela ne signifie pas pour autant l’absence de point de sociabilité puisque la bdthèque fait partie intégrante de la ludothèque , espace de jeux ouvert à tous.

L’échelle et la dimension des espaces joue aussi sur le sentiment d’inclusion. Les espaces inclusifs évoqués sont en effet des lieux dits semi-privés (les lieux associatifs) ou bien de plus grand espace mais que les étudiants ou les architectes ont décidés de segmenter. La pelouse par exemple est un point de rencontre clef de Telecom. Même si les étudiants ont choisis de ne pas se focaliser sur les chaises dans leurs vidéos) on peut supposer que la mobilité des chaises afin de recréer de plus petits espaces de discussions ou de partage participe à l’appréciation particulière de ce lieu. L’espace hamac se trouve lui aussi en retrait, caché derrière les étagères comme une pièce à part. Ici on pourrait questionner ces espaces aux « dimensions plus humaines ». Est-ce parce qu’il est plus facile d’y projeter mentalement l’échelle de son corps ? Ou bien les perceptions kinesthésiques sont-elles différentes en fonction des dimensions des espaces traversés ? Et comment évaluer ce sentiment ? Cela pourrait constituer une des poursuites de notre projet. En tout cas les perceptions physiques, les ressentis participent directement de ce sentiment d’inclusion.

CONclusion

Nous étions partis d’une hypothèse selon laquelle le non rangé permettait une appropriation plus importante des lieux. On arrive à la conclusion que ce sont de petits éléments signal dans une pièce ou un espace qui motive le sentiment d’inclusion. De l’appropriation à l’inclusion on réalise donc que tout ce qui est appropriable ne relève pas du sentiment d’inclusion. En témoigne les chaises absentes des modélisations de la pelouse.

Nous mettons en évidence qu’au sein de Telecom Paris, on dénombre autant d’expériences d’inclusion que d’exclusion et que ces sentiments, en positif comme en négatif, se concentrent sur les premiers étages du bâtiments et sur les lieux collectifs. Nous notons que la dimension des espaces, ainsi que certains éléments spécifiques, tels que le hamac, le piano, les espaces verts et certains éléments de personnalisation influent sur le sentiment d’inclusion.

Les lieux déclenchant les plus fortes réponses émotionnelles, positivement et négativement, sont ceux considérés comme moins normés ou conventionnels. Les lieux collectifs normés et organisés disposant d’espaces individuels déclenchent des sentiments d’inclusion moins importants mais peu de ressentis d’exclusion. Nous en concluons que le hors-normes ou l’inhabituel n’est pas nécessairement producteur d’un sentiment d’inclusion.

Bibliographie et iconographies

- RHYNE, Theresa-Marie. VIS 2020: Color Basics for Creating Visualizations, 2020. https://www.youtube.com/watch?v=RiG1Rn0Acn0.

- « Viz Palette ». Consulté le 17 octobre 2023. https://projects.susielu.com/viz-palette?colors=[%22#b29f8e%22,%22#ff6800%22,%22#3a209a%22]&backgroundColor=%22white%22&fontColor=%22black%22&mode=%22normal%22.

Retour critique sur le dispositif choisi

Parmi les biais de l’enquête réalisée, nous noterons que l’échantillonnage des personnes interrogées a été réalisé de manière aléatoire sur les passants, et n’est donc pas nécessairement représentatif de l’intégralité et de la diversité des étudiants et personnels du lieu.

Dispositif physique

Le dispositif d’enquête physique, basé sur un code coloré (bleu pour le bien-être, orange pour les lieux d’exclusion ou d’oppression) a été un choix arbitraire. Cependant, il s’est avéré que, selon les perceptions individuelles, ce n’était pas nécessairement un code logique, le orange ayant pu représenter également la vivacité, le bien-être (couleur chaude) et le bleu l’exclusion (couleur froide). Ces couleurs, ayant été choisies pour leur bonne harmonie et leur bonne perception à tous types de daltonisme, ne correspondent pas au duo de couleurs “classiques” rouge/vert qui aurait peut-être été plus adapté mais moins bien discernable ou un public de daltonisme type protanopie.

Le dispositif pourrait être poussé et être plus rempli jusqu’à une soixantaine de participants afin d’obtenir une cartographie plus complète.

Photogrammétrie

De par son procédé, la photogrammétrie comportait des biais inévitables. En effet l’application Polycam utilisée pour cette étude a écrasé des images dans plusieurs captations, nous cachant des détails qui auraient pu être pertinents pour l’étude. Nous avons donc eu recours à notre point de vue à la première personne pour compléter les résultats obtenus. La différence est nette entre les espaces extérieurs et intérieurs (lumière changeante en extérieur, grandeur des espaces, manque de reliefs).

Méthodologies

Les tests méthodologiques semblent prometteurs sur certains aspects : l’engagement des participants a été important et les données d’analyse récoltées intéressantes et riches à analyser. Cependant certains biais méthodologiques ont pu influer sur les résultats de l’enquête : l’échantillonnage des enquêtés n’a pas été construit de manière à représenter la population de l’école et l’emplacement du dispositif d’enquête aurait pu influer sur les résultats obtenus. Afin d’améliorer ce dispositif d’enquête, des tests supplémentaires seraient à réaliser. De plus, une recherche technologique plus approfondie pourrait permettre d’améliorer les possibilités d’analyse de données lié au processus de photogrammétrie.